【技術伝承とは 連載目次】

1. 技術の伝え方

(1) 伝える技術とは

技術伝承は多くの企業で取り組んでいるものの、思うように進んでいないのが実態です。事業継続の課題でもあるにも関わらず、目先の課題を優先し効率的な進め方ができていないのです。

技術を整理・体系化し伝えていくためには、多くの時間と投資が必要なうえ、整理・体系化そのものの投資対効果が不透明なため技術伝承が先送りされているのです。ここでいう技術とは、人が行う方法や手段など客観的に表現できる道具や知識の体系で組織や社会に帰属しているものと考えます。

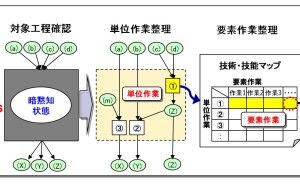

一方、技能という考え方もあります.技能とは人が行う働きや動きなど主観的なもので、人を介在することでのみ伝承ができ、個人がもつ能力で個人に帰属するものと定義しています。人間の行動や考えには、この技術と技能が混在しており、その多くが暗黙知の状態 (ブラックボックスの状態) となっています。

平成の次の時代へ伝えるには、この暗黙知の状態から形式知化された共有知として伝える場合と、暗黙知の状態で属人的に伝える場合が考えられます。

いずれにしても、暗黙知を可視化し形式知可能な技術と暗黙知状態の技能に識別したうえで、形式知可能な技術は再現可能な形に標準化しておかないと共有知としての伝え方はできないのです。また伝える必要のある技術には、古くから存在していた技術以外に新しく生まれてきている技術も存在しています。

例えば、航空宇宙関係では、ペンシルロケットから50年以上の歴史があり、現在も新しい技術が生まれ続けています。しかし定年退職や人間の寿命があるため50年以上に渡って技術者として貢献し続けるには限度があり、新しく生まれる技術でも整理・体系化しておかないと古い技術と同じように失われる危機に瀕しています。

このように次世代へ技術を伝えるには、暗黙知状態から如何に可視化 (識別と形式知化) していくかということと、技術者個人が属人的に保有している技術に如何に対応するかという双方の観点から考える必要があります。

(2) 技術者の課題

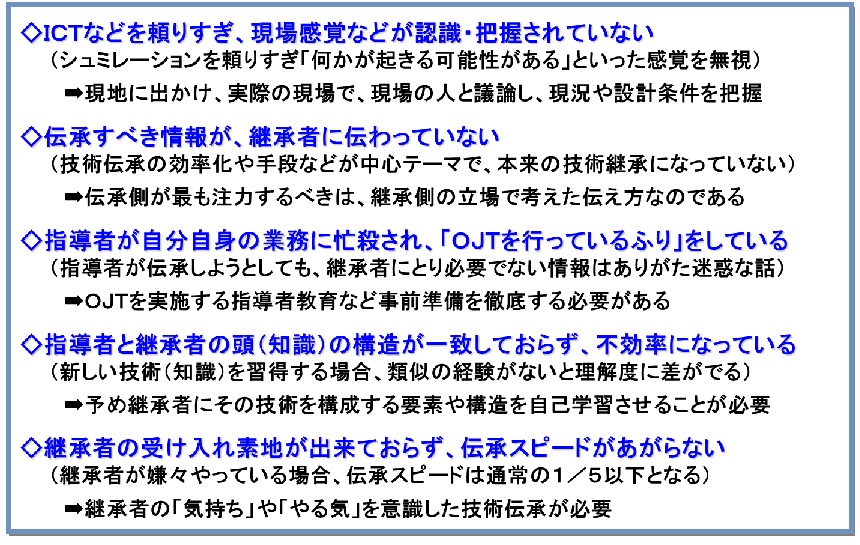

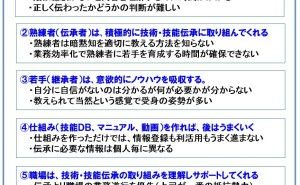

技術伝承がうまく進んでいない背景には、技術者自身による課題も存在していますが、技術者自身がこの課題を認識していないケースが多いのです.知性を追求し、他と異なる独自のものを作り出したいというような技術者特有の気質の存在や組織で技術を考えることが少ないことが影響していると思われます。このような技術者を取り巻く技術伝承の課題を整理すると図1のように表すことができます。

図1.技術伝承に関する一般的課題

- ICTなどを通じて提供される情報は全て正しいという思い込みがあり、現場での感覚や気づきを無視する傾向があります.本来は、現場では何かが起きる可能性があるという意識の元で現場に出向いていく必要があるのです。

- 伝承者が次世代へ伝えたい情報は、継承する側にとって必要な情報とは限らないのです.伝えたい情報は、継承者が知りたい情報ではないということもあり得ます.そのため継承者側に立ち何が必要な情報かを見極めることも重要となります。

- 分業化の進展で伝承者と継承者が一緒に作業する機会が少なく、伝えたくとも伝える機会がないケースもあります.そのような伝える側をサポートする体制も必要です。

- 技術を習得する場合、類似経験の有無が習得スピードに大きく影響しますが、そのような背景を無視し一律の教え方を行ってい...