【人材育成・組織・マネジメントの考察 連載目次】

- 1. 間接部門のプロセス改善とは

- 2. 現場は全てを物語る

- 3. 明日の仕事は今日の改善、それを今日やる

- 4. お互いをつないで考えてみよう

- 5. 教育と訓練

- 6. 教育投資のリターンとは

- 7. 社風が会社の見える部分を変える

- 8. 課題解決と組織内の人間関係

- 9. 社内のコミュニケーション不足

- 10. 現場が意識することで見えるお客様の変化

- 11. 中間管理職に改善推進者になってもらうためには

- 12. トップが毎日、自ら現場に出向く

- 13. 改善のできる雰囲気は上司が作る

工場の経営者から現場の従業員の方を対象として「人材育成・組織・マネジメント」をテーマに連載で解説します。今回はその第6回目となります。

◆ 不況時こそ人材育成に投資を

1. 教育費は削減しない

不況になると社内でまず削減されるのが、経費・出張費そして教育費でしょうか。これはどの企業も常套(じょうとう)手段になっています。経費削減では、ムダの削減と称して休憩時間に使っていない照明を消す、コピー用紙の裏を使い、メモとして再利用するなどが代表的なものです。出張費もそれまで利用していた飛行機や新幹線から、夜行列車や夜行バスに切り替わったり、テレビ電話で済ませたりします。さらに教育費もバッサリと切り捨てられるのですが、私は教育費の削減には問題があると考えます。

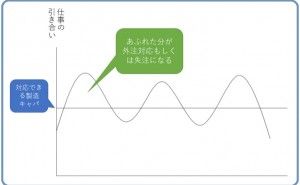

不況になったからといって、削減しやすいものから簡単に削減することは安直な考えだと思います。目の前に迫ったことに目を奪われやすいものですが、見えないものを見ていくトップやそれに近い人は考え直す必要があります。景気は必ず好不況の波が必ずありますので、今までやろうとして、できなかったことに取り組んでみたり、鍛え直したりするなど、次に訪れる上向きの波にいち早く乗るためにも、事前準備をしっかりやっておく必要があります。

ここで視点を変えて、未来から現在を見て今やっておくべきことは何かを考えましょう。考えてみると当たり前のことですが、人材教育はすぐに効果が見出せるものではないはずです。教育とは即効性がなく、漢方薬のようにジワジワと効いてくるものです。しかも教育費は従業員にではなく、マネージャーやトップに偏(かたよ)っていることが多くあります。教育が本当に必要なのは、実際に物をつくっている現場の人たちです。

教育投資の考え方を変え、実際に物をつくっている現場の人たちにもっと教育と時間を投資して鍛え上げ、会社の風土、文化、雰囲気まで替えていき、健全な企業体質にしていくことです。不況時こそ、今までの常識を疑ってみて、ご自分の頭で考え抜いてみるよい機会です。そして、全社員を自ら考え行動し、改善ができる人材に育成していく仕組みをつくることです。まだまだ彼らの潜在能力やチームワークの力、モチベーションなどは眠ったままが多いはずです。

2. 教えることのできる人を養成する

「不況時には投資するお金がない」といっていい訳が先に出る人がほとんどです。まずその考え方を根本から変えていくべきです。

マイナス思考になりかけたら、頭の中で「ダメ、ダメ、マイナスになりかけている。今のはなかったことにしよう。プラス、プラス思考」と唱え、マイナス思考を払拭しましょう。これを何度も行っていくと、次第にプラス思考になっていきます。そうすると、不思議にアイデアが出てくるようになってきます。普段は気付くことがなかったことですが、社内に目を凝らして見渡しますと、色々と能力やスキルを持った人がいることに気づきます。繁忙期には物をつくることで精一杯でしたが、不況の現在は教育に時間が取れる余裕が生まれています。社内の人材活用として、スキルのある人からノウハウを公開して、さらに多くの人に伝承させて横展開を図っていきます。そして、彼らを指導者に育成していきます。社内のベンチマークをするだけでも、多くの気付きが捻(ねん)出されます。今まで気付かなかったことに気付くことで、物の見方が一変に変わります。意識して「観る」、そして現地現場で「看る」ことです。

さらに今まで物をつくるだけに専念していた人が、今度は人に教える立場になると、立場は全く違ってきます。教えられることと教えることは、数倍以上のエネルギーと勉強が必要になってきます。自動車を運転する人はたくさんいますが、車の構造を理解し修理のできる人はほとんどいないのと同じで、作業のできる人はいるのですが、その作業を本当に理解して、カンやコツまで教えることのできる人はほとんどいないものです。

ここが不況時にやるべきことのポイントで、この教えることのできる人を養成する絶好の機会にしましょう。教えることで本当に理解していることが分かり、そうすることで、その人の意識が変わってくるといった効用が出てきます。そこから「もっとやりやすい方法はないか」など、チームメンバーと一緒に考え始めてきますので、ドンドンと活躍できる場を提供してあげたいものです。そこからお互いが、教え合うようになり「さらに上手く教えるには」と考えることができ、分かっていることと教えることのレベルの差に気付きます。

そして、お互いを称えあう意識も芽生え始め、感謝に溢(あふ)れた職場になっていくと思います。そうなると人間関係も、非常によくなるはずです。こうなれば潜在能力も凄(すご)く発揮できる状態になり、信じられない成果を出し始め、ようやく教育の効果が現れてきます。このような環境設定こそが、トップの重要な仕事になると考えます。

これを機会に、社内コンサルタントの養成も考えられます。教えることが上手くなってきますと、自社だけではなく協力工場や近隣の会社に出向いて、コンサルや指導で儲(もう)けることもできるようになります。現に著者も、その事例に当てはまります。ここで大切なことは、彼らには少しインセンティブなことをしてあげて、会社からスピンアウトしないように配慮することです。せっかく育成した人材(財)は、大切にしたいものです。

社内だけではなく、...