【人材育成・組織・マネジメントの考察 連載目次】

- 1. 間接部門のプロセス改善とは

- 2. 現場は全てを物語る

- 3. 明日の仕事は今日の改善、それを今日やる

- 4. お互いをつないで考えてみよう

- 5. 教育と訓練

- 6. 教育投資のリターンとは

- 7. 社風が会社の見える部分を変える

- 8. 課題解決と組織内の人間関係

- 9. 社内のコミュニケーション不足

- 10. 現場が意識することで見えるお客様の変化

- 11. 中間管理職に改善推進者になってもらうためには

- 12. トップが毎日、自ら現場に出向く

- 13. 改善のできる雰囲気は上司が作る

工場の経営者から現場の従業員の方を対象として「人材育成・組織・マネジメント」をテーマに連載で解説します。10回目のテーマは「連載(その2)現場は全てを物語る」でも取り上げましたが、現場で働く人たちの活かし方についてお話します。

◆お客様に一番近いのは現場

1. 現場は注文内容の変化に気づかないもの

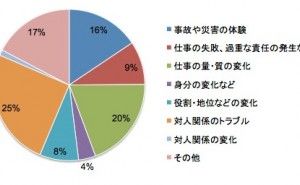

最近の市場変化として、一般的に品種が多くなり、発注の数量が大ロットから小ロットに移行しています。そして納期が徐々に短納期になってきました。これらの変化はお客様の生の情報です。製造現場で生産した製品は、そのままお客様に届けられます。いちいちマネジャーやトップが製造現場や出荷場に来て確認をしていません。つまり、製造現場はお客様に一番近い存在で、現場の人たちはその変化を肌で感じているはずですが、毎日のことなのでその変化には気づかないというのが本音だと思います。この手の指摘は言われてみないと気づかないものですが、その気づきを知ればすぐにみえてくるものなのです。でも直接お客様とは顔を合わせることがないので実感が湧かないものです。

社長や営業マンが直接お客様と合っているから、お客様のことが分かるかといえばそうとはいえません。実際にお客様から送られてくる注文書の品種、数量、納期の変化まで分かりません。日々、お客様から届く注文内容の変化は、それを取り扱っている現場自身が本当はよく分かるのです。それを現場の人たちは単なる流れ作業の中で“ただの1枚の伝票”という作業の1つとして見てしまうと気づきませんが、それが貴重な情報だと捉えると途端に見え始めるのです。つまり意識することと、何を感じ取るかが必要なのです。それらをどう捉えるかでお客様からの多品種小ロット化、短納期化、高品質化の傾向がみえてきますので、その情報を基に現場で物と設備、治工具、工具、作業方法などを駆使してものづくりをしています。現場の人は、現場での作業のしやすさ、やりにくさも知っていますが、慢性化してしまいそれを表現できないでいます。それを気づかせるのが上司やトップの役目です。

2. 逆ピラミッドの先にお客様がいる

会社組織は一般的に描かれるのが正三角形のピラミッド型です。この考え方は大量生産方式が確立された頃に考えられたものです。当初は組織という考え方がなく、このピラミッドの考え方は非常に納得のゆく図形でした。しかもマネジメントスタイルは、上から下に指示命令形で流れることもこの図形にマッチしていました。でもこの実際の人口ピラミッドは、机の上に画鋲(がびょう)を置いた感じで、ごくわずかのトップと少ないマネジャー、そして多くの従業員の構成であり、非常にいびつな形です。この考え方は市場に物が不足している時代には有効でしたが、変化が激しくなってきた今の市場には合わなくなってしまったのです。

物余り現象は今から20年くらい前の情報革命が起源になります。BRICs(Brazil・ブラジル、Russia・ロシア、India・インド、China・中国)と呼ばれる新興国で非常に安く、しかも工業製品が大量に生産されるようになり、グローバル化が一気に進みました。その結果として物を買う市場や消費者が俄然(がぜん)強くなり、品質・納期・コストさらにサービスまでも市場が決めるようになってしまったのです。ものづくりの立場からすると180度違う考え方であり、企業内のものづくりの考え方も変えていく必要に迫られているのです。今までの組織の考え方も変えることが求められるようになります。つまり一番大切なのは利益をもたらすお客様という考え方です。これを図形に直せば逆ピラミッドになります。一番上はお客様、そして現場の従業員、その下にマネジャーや幹部、一番下が経営者・トップというものです。

企業存続のためにはお客様が必要とする要求を満足させ、さらに感動まで提供することが求められます。そのために組織内の動きも変えていく必要があります。指示命令形から双方向のやり取りにして、正確に素早く情報交換ができるようにします。「えっ、そんなことはできない」といわれるトップもおられるはずですが、企業の付加価値を生んでいる部署はどこかといえば、勿論(もちろん)生産現場そのものと理解できるはずです。お客様に直接物を提供している現場の人たちの意識を変えて行動を変えることが、お客様の満足度を上げていくのです。従業員の満足があって、お客様の満足をつくるものだと思います。今さらトップが部下に頭を下げるというのではありません。彼らに敬意を払い、彼らの持っている潜在能力や才能を活かすことなのです。人は認めてもらいたいものなのです。

逆ピラミッドをよく見ると扇子(せんす)に見立てることができます。扇子には根元に要(かなめ)があります。その要そのものがトップです。扇子を大きく拡げるとその先端は大きく拡がり、仰ぐと爽(さわ)やかな風を仰ぎだします。扇子の要の下には全体の扇部分(扇面)の反対部分がありますが、これが利益・ご利益に相当すると考えます。扇子を大きく開くとこの扇面部分は天と呼ばれる部分が広がります。従業員やお客様を大切にすることで、要といわれるトップ(経営者)はおまけとして要の下にあるご利益が得られるものと考えます。利益を上げようとするには、お客様や従業員の満足度の向上や感動を提供していけば、見えなかった部分にしっかり貯まってくるものだと思います。

3. 部下に任せ、潜在能力や才能引き出す

この逆ピラミッドの上にさらに小さな山(たくさんのお客様)を描いてみると、何かに似てきませんか?ダイヤモンドですね。考え方を変えて、組織を変え社員全員でお客様の期待したことを実現することで、企業とお客様が一体化していきます。そうすると薄汚かった原石がだんだんと磨かれ、非常に価値ある石つまりダイヤモンドに変化するのです。ちょっと考え過ぎかもしれませんが、そのくらい人や組織は変わるものなのです。しかも基本的にはお金は掛かりません。寝かせておくのはムダです。

トップやマネジャーが現場に出て、もっと部下に自分たちが抱えていた権限や責任を少しずつ下に委譲していくことが大切になります。人は任されると俄然やる気が出てくるものです。最初は心配かもしれませんが、彼らの持っている潜在能力や才能を引き出し、活用することが扇子の扇面を大きくすることになります。従来からのままだと進歩は衰え、むしろ後退かもしれません。「VUCA(ブーカ)」の時代と称され「Volatility(激動)」、「Uncertainty(不確実性)」、「Complexity(複雑性)」、「Ambiguity(不透明性)」という予測困難な状況下で生き残るためには、企業の財産であるヒトを活用していくことが、重要な取り組みになります。

次回に続きます。

【出典】株式会社 SMC HPより、筆者のご承諾により編集して掲載