全274ページにわたる「ものづくり白書:2022年度版」の各章を5分の内容に要約して解説します。

本連載では、次のような悩みを解決できます。

- 「ものづくり白書を読みたいけど、膨大過ぎて時間がない」

- 「国内産業の状況や技術の動向を知りたい」

- 「カーボンニュートラル、人権尊重、DX等に関する事例を知りたい」

本連載は、このような悩みを解決できるように、「ものづくり白書:2022年度版」をまとめたものです。

1.ものづくり白書とは

ものづくり白書は、政府が作成する国内産業の状況や技術の動向をまとめた資料です。2022年度版は、2022年5月に経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省が共同で、取りまとめた資料です。ページ数は、274ページになります。この連載では、各章ごとに重要なポイントを抜粋して、5分で読める内容で解説します。今回は、第1部第4章です。

2.「第4章 人材確保・育成」の内容

第4章の「人材確保・育成」では、失業率や求人数、従業員の統計やデジタル技術の動向について説明してあります。今回は、その中から製造業の傾向がわかる資料を抜粋し、説明いたします。

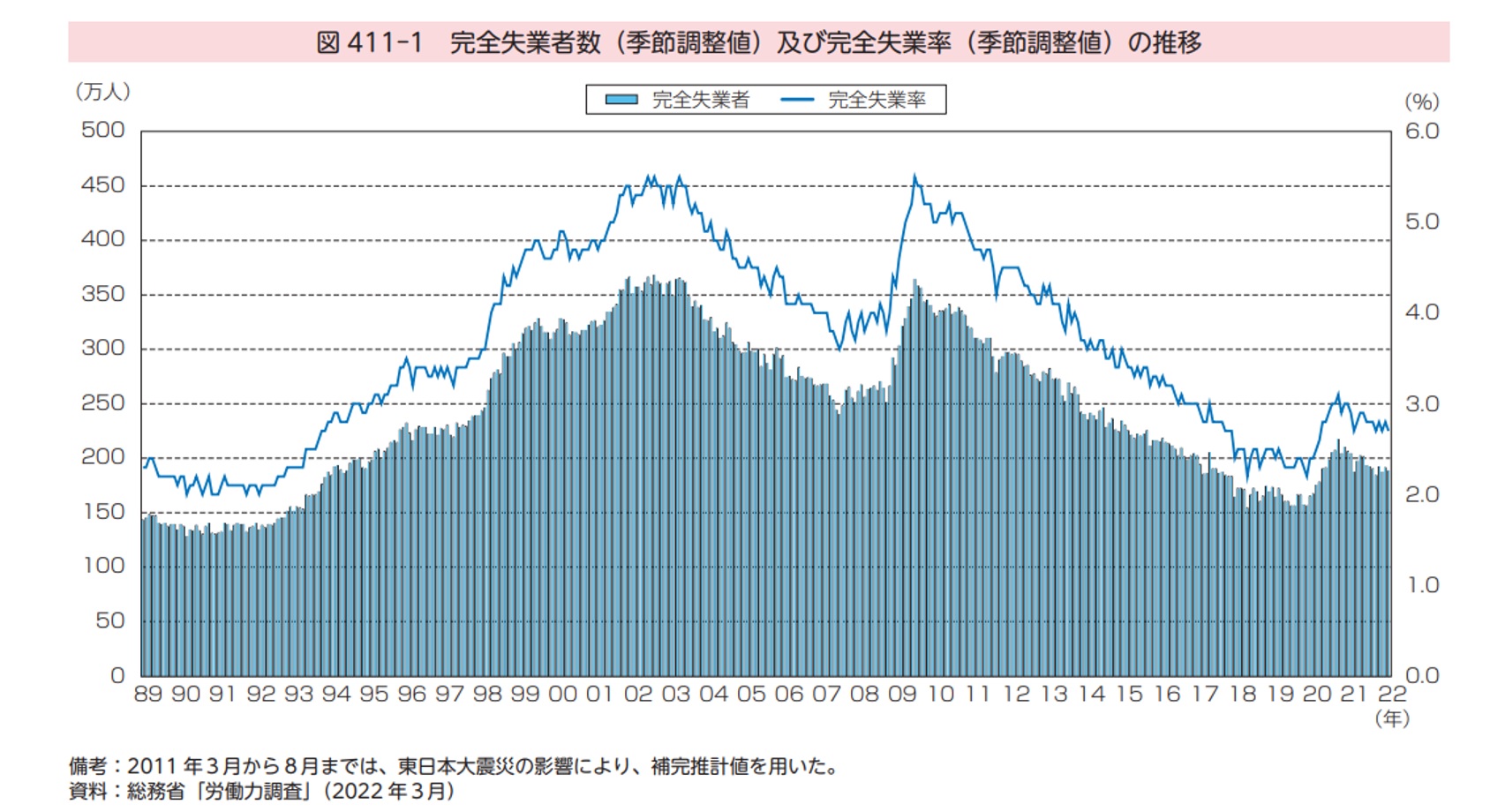

3.完全失業率ついて

完全失業率とは、労働力人口のうち、職がなく、求職活動をしている人の割合のことです。近年では、以下のような傾向が見られます。

【ポイント】

- リーマンショック後の2009年7月の5.5%から低下傾向で推移している

- 2019年12月には 2.2%まで低下したが、2020年に入ってから上昇している

- 直近の2022年2月は 2.7%となっており、2020年の2.8%から横ばいである

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、失業率は上昇しましたが、現状は2.8%であり、低い水準で推移しています。(図 411-1)

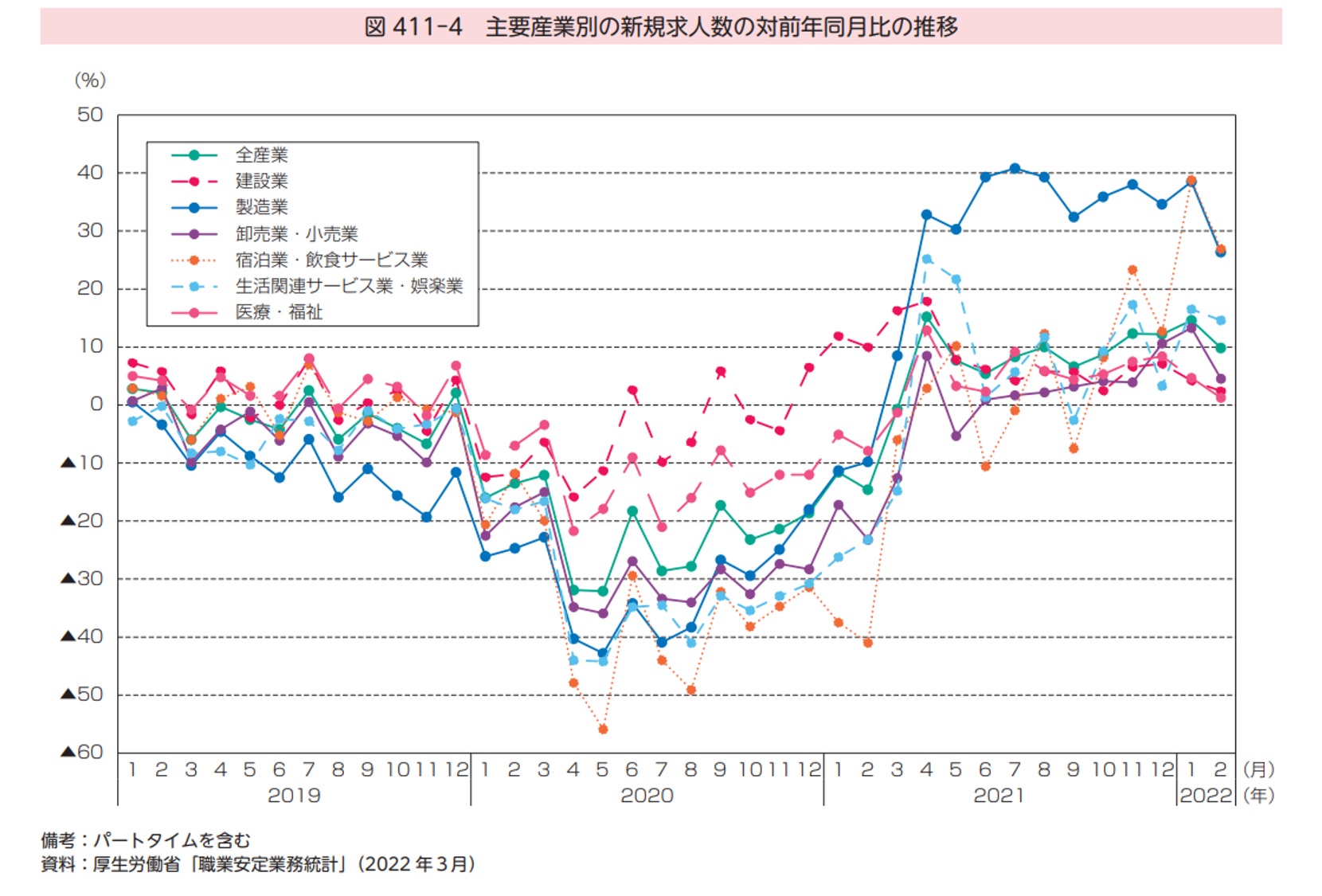

4.製造業の新規求人数ついて

新規求人数を産業別にまとめた結果について説明します。

【ポイント】

- 2020年には幅広い産業で求人数が減少し、一時、産業全体でマイナス30%となった(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響)

- 製造業では、新型コロナウイルス感染症が拡大する以前の2019年から、減少が見られた

- 製造業は、2021年2月以降に急速に回復し、2022年2月にはプラス27.6%となった

製造業の求人数は、全産業よりも落ち込みが大きかったですが、回復は早かったことがわかります。(図 411-4)

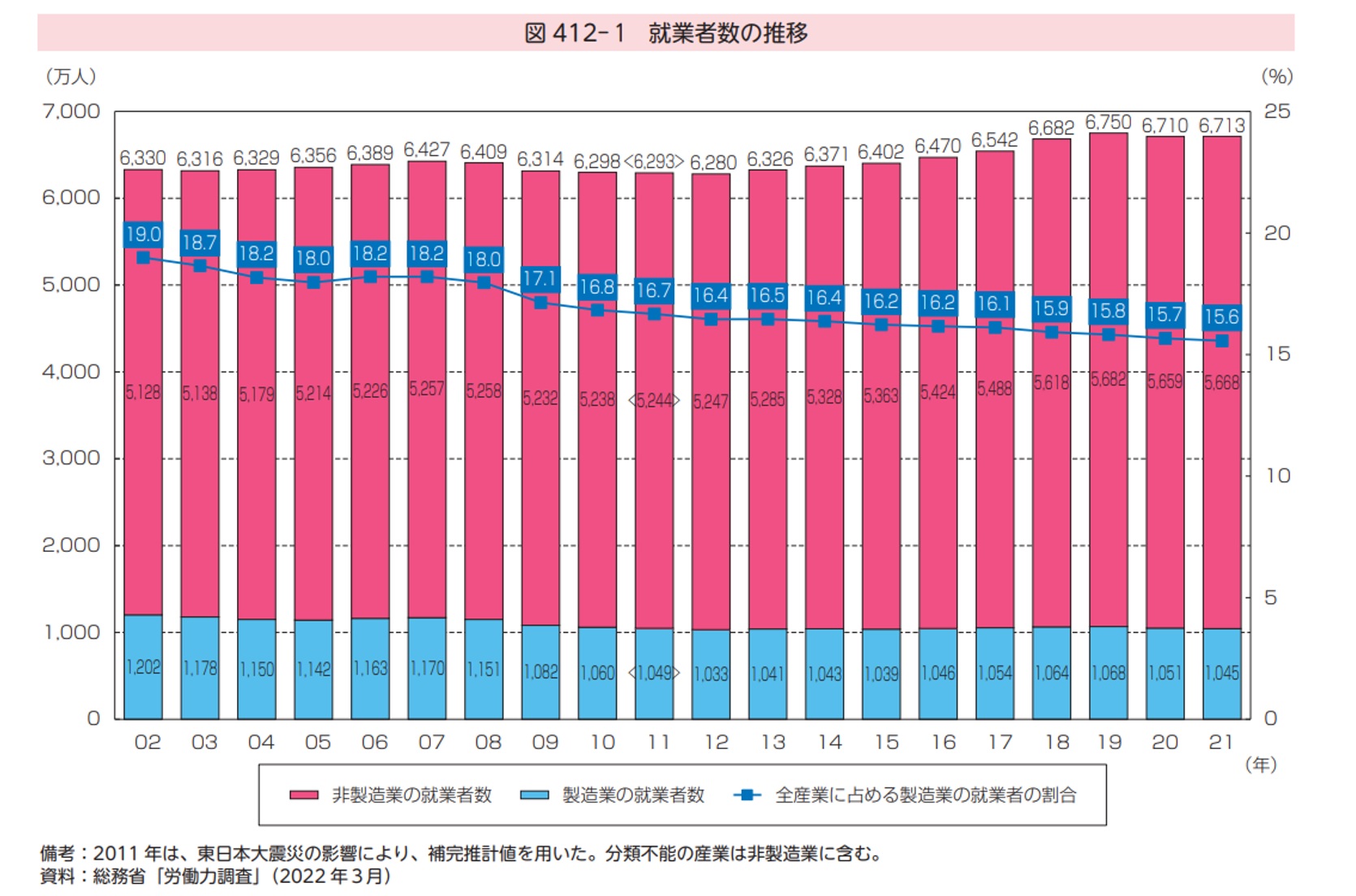

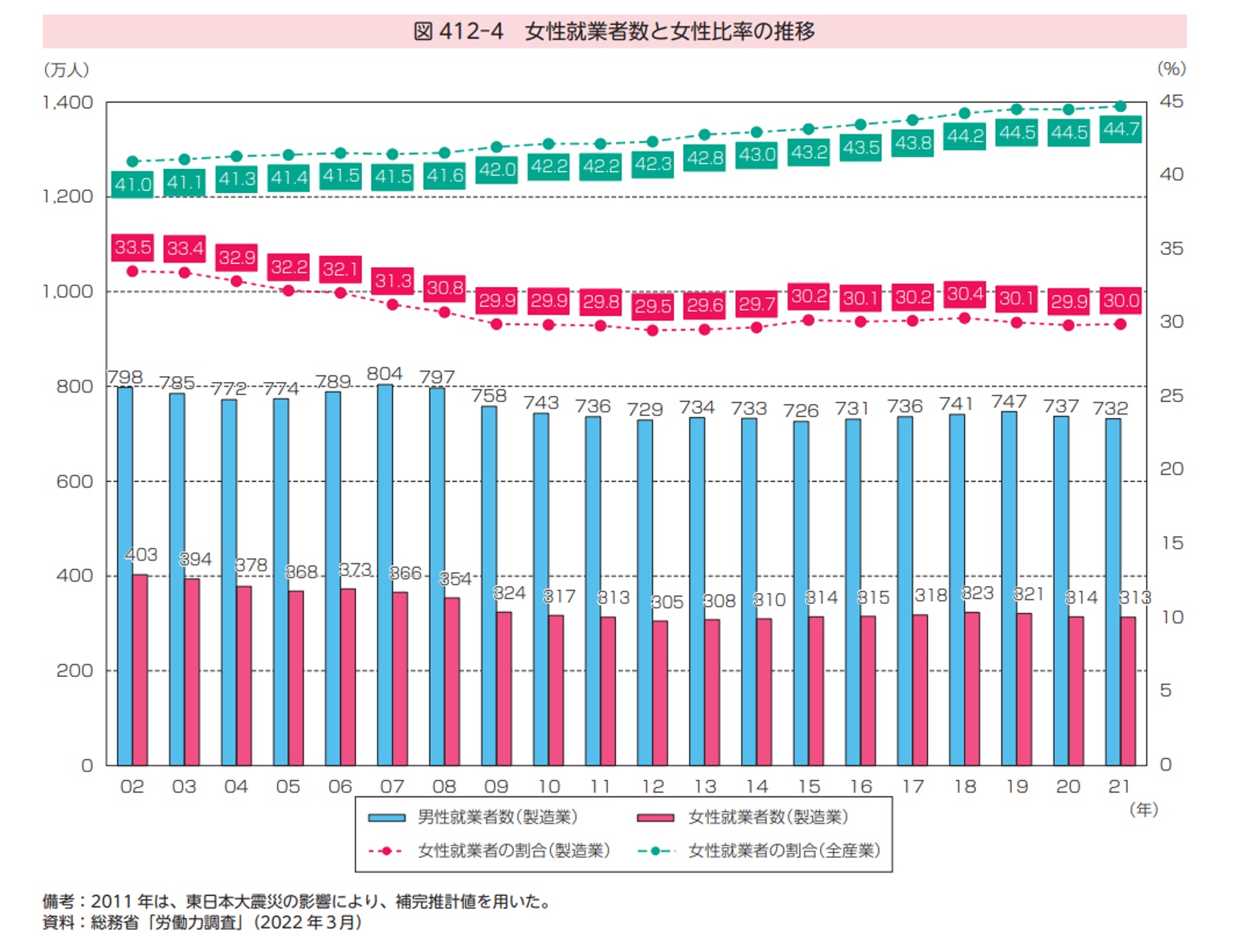

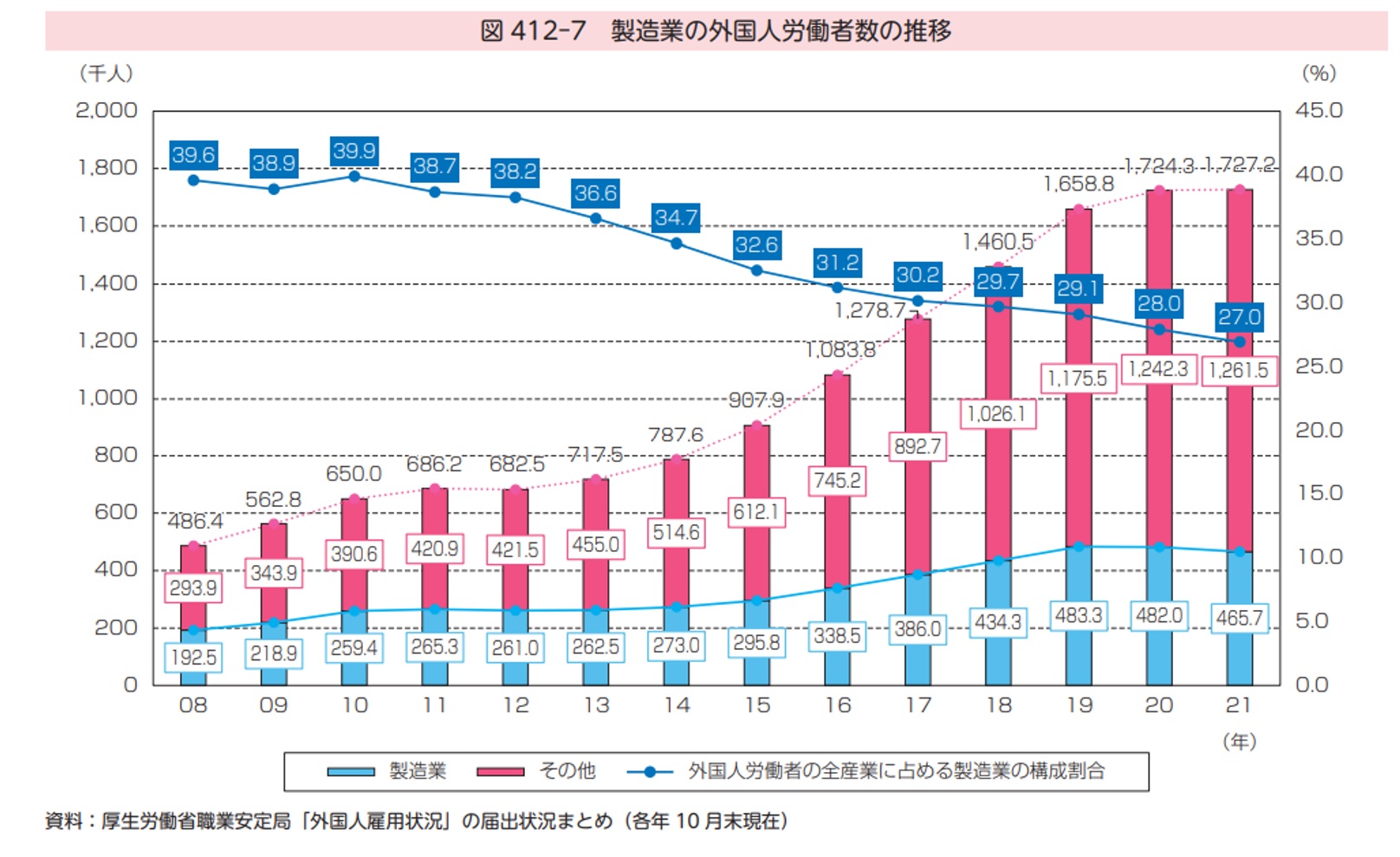

5.従業員の統計ついて

従業員数の推移、女性従業数と比率の推移、外国人労働者数の推移について説明します。

【ポイント】

- 全産業の就業者数は、若干の増加している

- 製造業の従業者数は減少傾向で、全産業に占める割合は2002年の19.0%から、2021年は15.6%まで減少した

- 全産業の女性就業者の割合は、2003年の41.1%から2021年には44.7%に上昇した

- 製造業の女性就業者の割合は、30%前後の横ばいで推移している

- 製造業における外国人労働者数は、2014年以降は増加傾向である

製造業の従業員数は減少傾向にあり、女性比率も増加していないことがわかります。製造業は産業全体と比較し、外国人労働者数が多いこともわかります。(図 412-1、4、7)

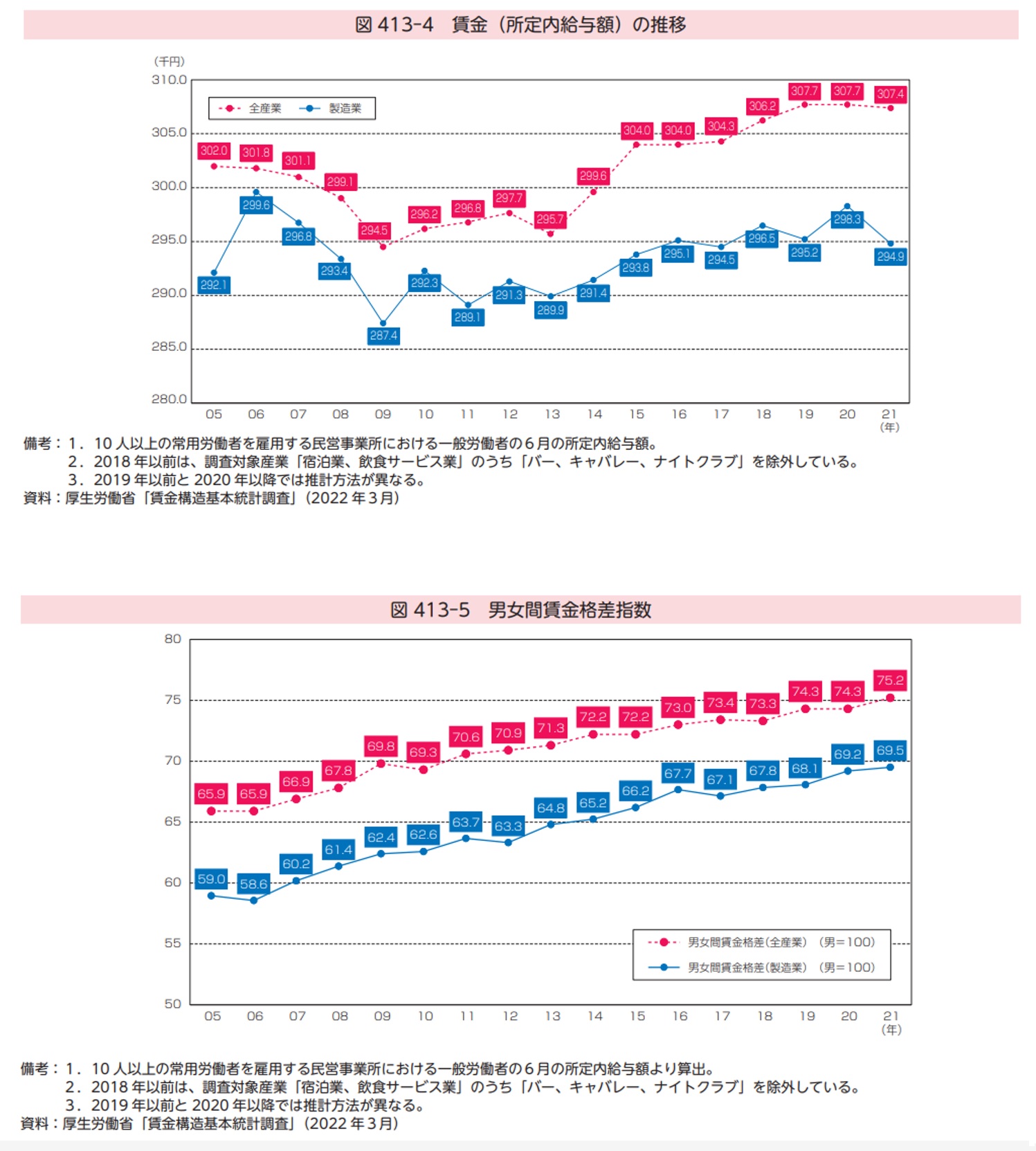

6.賃金について

賃金の推移について説明します。

【ポイント】

- 全産業及び製造業における賃金は、2009年以降は上昇傾向である

- 製造業の賃金は、全産業よりも下回っており、差額は増加している

- 製造業における男女間の賃金格差指数をみると、上昇傾向であるが、全産業よりも低い

製造業の賃金は上昇していますが、全産業と比較して、上昇幅は少ないです。また男女との賃金格差が大きいという特徴があります。(図 413-4、5)

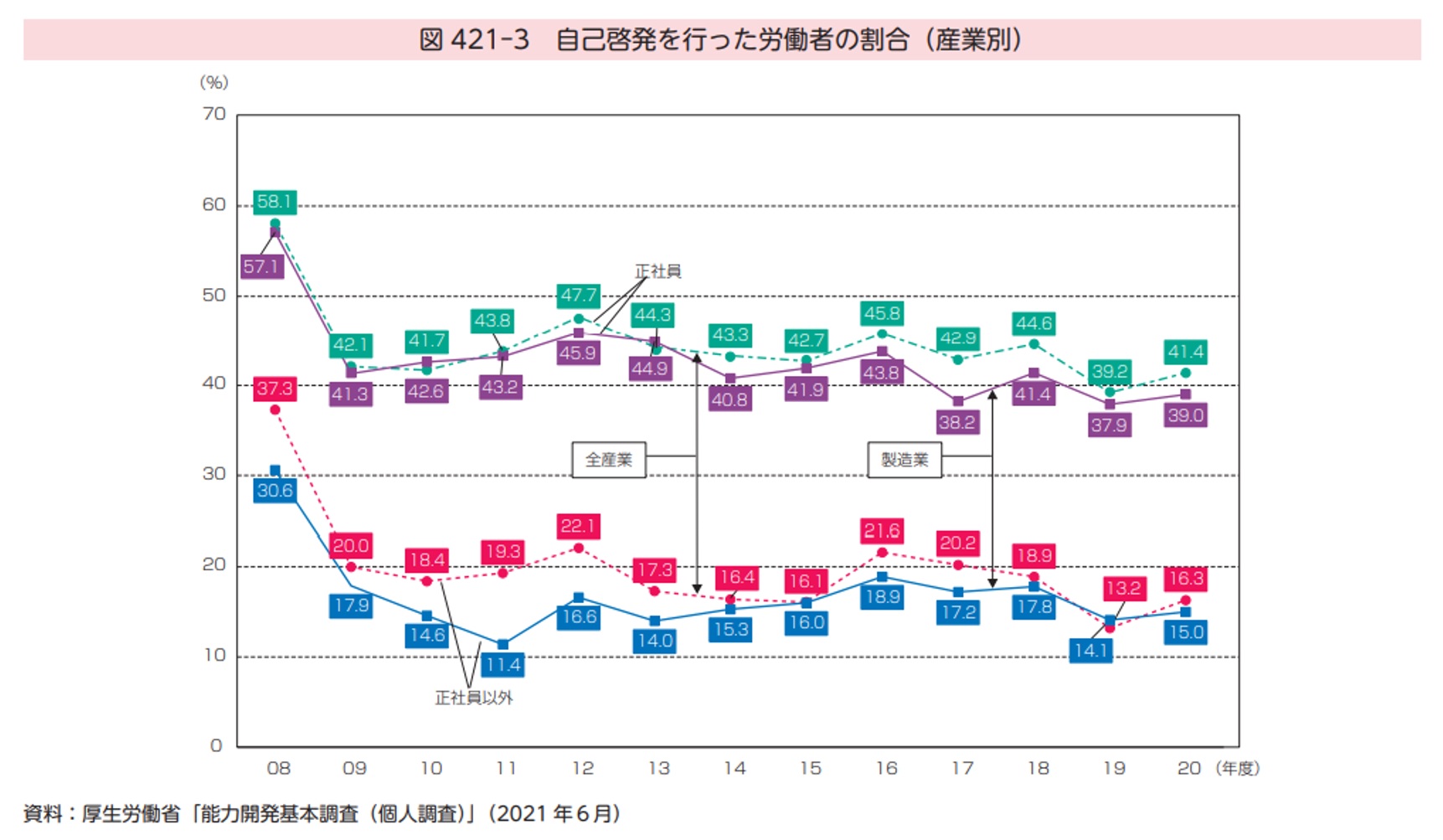

7.自己啓発を行った労働者の割合について

能力開発の課題として、自己啓発についての統計データを説明します。

【ポイント】

- 正社員については、おおむね製造業がやや低い水準で推移している

- 2020年度の製造業における自己啓発を行った正社員の割合は39.0%だった

- 正社員以外については、全産業より製造業がおおむね低い水準で推移している

- 2020年度の製造業における自己啓発を行った正社員以外の割合は、15.0%だった

製造業で自己啓発を行っている正社員の割合は39.0%でした。また正社員以外の割合は15.0%でした。これは決して高い水準とは言えませんので、伸びしろがあると考えられます。(図 421-3)