1. 技術文書の品質管理とは

製造業での品質管理とは「製品の品質に問題がないようにするための取り組み」のようなことです。技術文書の品質管理とは、自分が書いた技術文書の内容が明確に伝わるかどうかを確認することです。

技術文書の品質管理には、自分で技術文書の品質管理をする場合(自分が書いた技術文書を自分で確認する)と自分以外の人が技術文書の品質管理をする場合(自分が書いた技術文書を自分以外の人が確認する)があります。今回は、自分で技術文書の品質管理をする場合について解説します。

2. 自分で技術文書の品質管理をするポイント

例えば、業務報告書やメールなどの技術文書を書いたときその内容を必ず確認します。すなわち、自分が書いた技術文書の品質管理を自分でします。自分で技術文書の品質管理をするうえでのポイントが2つあります。

2.1 内容が伝わり難い、分かりにくい書き方とは

内容が伝わり難い書き方(わかりにくい書き方)の基準を持つことが自分で技術文書の品質管理をするうえでの第1のポイントです。この基準がないと内容が明確に伝わらない書き方を見逃すからです。

例えば「製品Aと製品Bの販売個数は、約10、000個/月である」と技術文書の中に書いてあっても「この文は問題ない」と判断したら、書き手は自分で書いた技術文書(文)の品質管理ができなかったということです。この文は内容が明確に伝わらないからです。

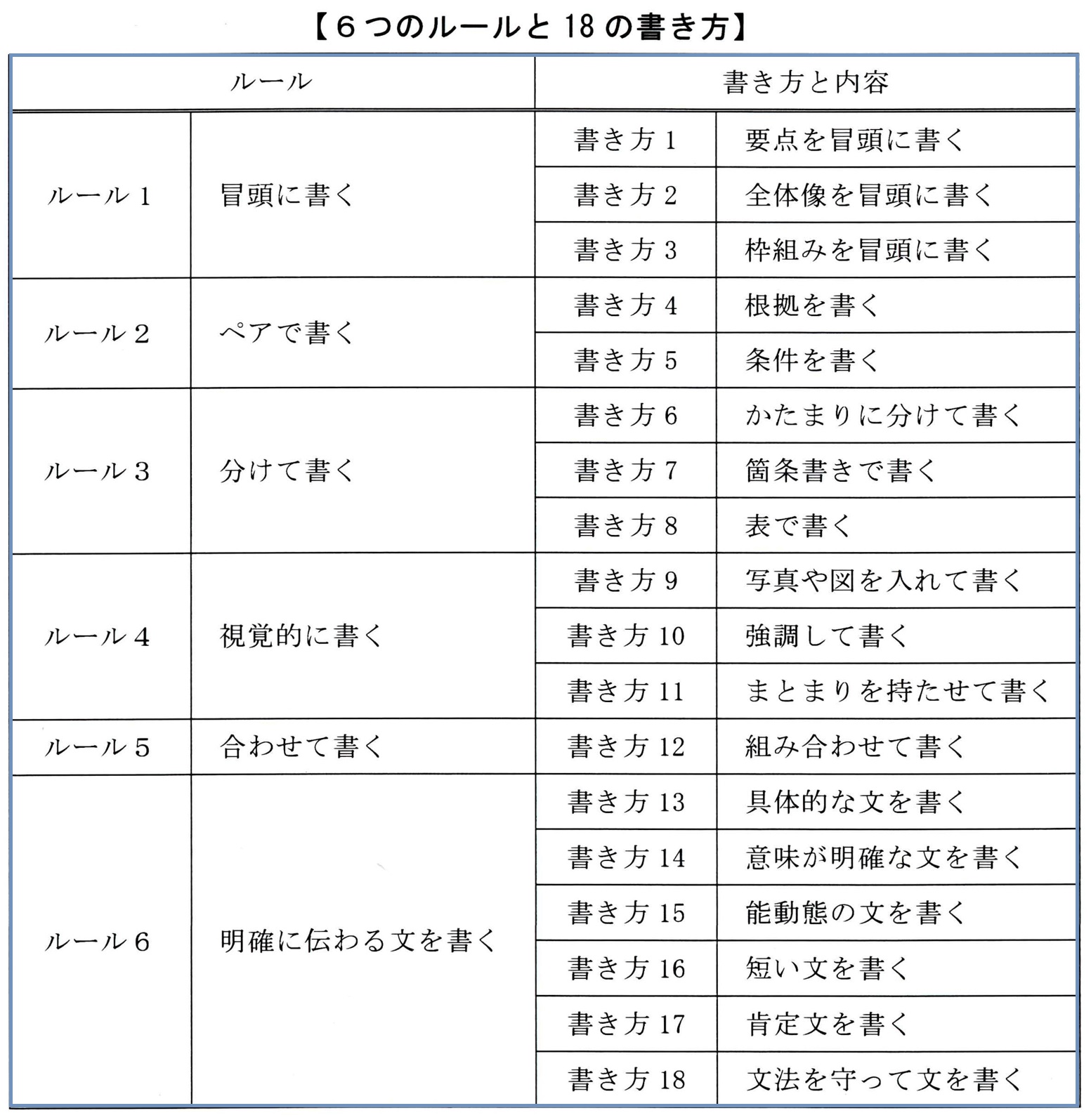

日々のオンザジョブトレーニング注1)で、内容が明確に伝わらない書き方の基準を持つことができます。「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則注2)」と「6つのルールと18の書き方注3)」が、内容が明確に伝わらない書き方の基準になるからです。

- 注1):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その36)」を参照

- 注2):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その2)」を参照

- 注3):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その10)」を参照

ちなみに、「製品Aと製品Bの販売個数は、約10、000個/月である」という文は、「6つのルールと18の書き方」の中の「書き方14:意味が明確な文を書く」に抵触します。

2.2「内容が明確に伝わらない書き方」の修正方法がわかることが第2のポイント

「内容が明確に伝わらない書き方」の修正方法がわかることが自分で技術文書の品質管理をするうえでの第2のポイントです。例えば、文の羅列で書いてある箇所があったときこの修正方法がわかっていれば「かたまりに分けて書こう」「箇条書きで書こう」あるいは「表で書こう」などのような方法を使ってこの箇所が修正できます。

日々のオンザジョブトレーニングで「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」と「6つのルールと18の書き方」を習得すれば、内容が明確に伝わらない書き方の修正方法がわかります。

3. 技術文書の品質管理を確実に自分で行う

「内容が明確に伝わり難い技術文書を書くことで起こる重大なこと注4)」の記事の中で解説したように、内容が明確に伝わらない技術文書(わかりにくい技術文書)を書くことで「無駄な時間を使うこと(時間の無駄遣い)」が起きます。時間の無駄遣いをしないためにも技術文書の品質管理を確実に自分で行う...