1.はじめに

環境というものは常に変化します。職場もまた然り、変わらないことなどありえません。しかし、その変化に対して柔軟な対応が本当にできているでしょうか。「5S」には、この変化に対応するための意思が込められています。今回は、この変化に対応するための意思が込められた躾と、P-D-C-Aサイクルを回すことで「変化に気づく感性をアップ」させて、ふたつめの目的である【良い組織文化の醸成】を果たすための取組みについて考えていきます。

2.5Sにおける「躾」とは

躾とは、決めたことを守らせることを意味します。しかし、多くの場合ここでひとつ大切なことを見落としがちです。すなわち、「守らせる」ためには守れる環境を維持し続ける必要があるということです。環境は常に変化し続けており、清潔の段階で一度決めた基準・標準やルールも絶対ではありません。環境の変化によっては、当然やりにくさが出てきます。これを放置して、「決めたことだから守らせる」のでは、あまりにも無理があります。

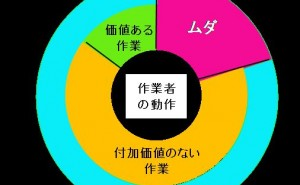

「5S」が定着しづらい原因のひとつとして、このように現場の実情を無視した運用にあることは否めません。また、やりにくさを放置するということは、『5S』のひとつめの目的である、【売上を増やして、コストを下げる】ことにも反します。それは、作業品質や生産性の向上を阻害するからです。常に変化する環境に合わせて、基準・標準やルールの見直しを図ることで、はじめて継続性が生まれてきます。すなわち、躾には守らせるためには必ず見直しが必要であるという意思が込められているのです。

3.「5S」に込められたP-D-C-Aサイクル

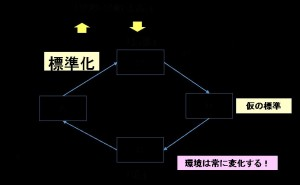

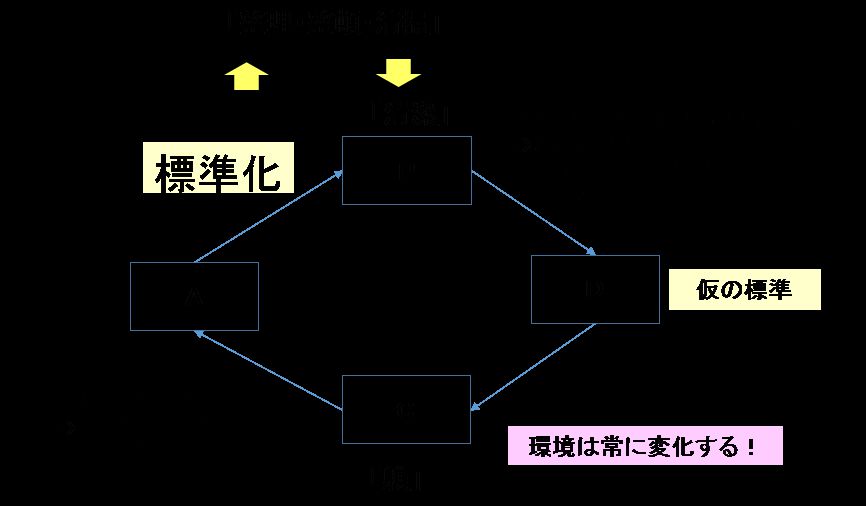

「5S」における清潔と躾は、見方を変えるとP-D-C-Aサイクルを表していると捉えることが可能です。4つめの「S」である清潔が意味する、「整理・整頓・清掃された状態を維持すること」は、維持するための基準・標準やルール決めを行い(P=計画)、やり続けること(D=実行)を表します。それに対して、5つめの「S」である躾は「決めたことを守らせること=守れる環境を維持する」わけですから、C(評価)とA(改善)にあたります。

繰り返しになりますが、環境は時々刻々と変化します。4つめの「S」である清潔で基準・標準やルールを整えても、実行するのは人です。やりにくさを放置すると、守ることが難しくなります。そのやりにくさ=変化点を的確に把握し、現状からのかい離をいち早く発見して(基準・標準による評価)、見直しをかける必要があるのです。基準・標準を改善の道具として使い、図1のようにP-D-C-Aサイクルを繰り返し回すことで、着実なレベルアップを図っていくことが重要なのです。

...