5.技術技能伝承に関する五つの誤解

誤解④仕組み(技能DB、マニュアル、動画)さえ作ればうまくいく

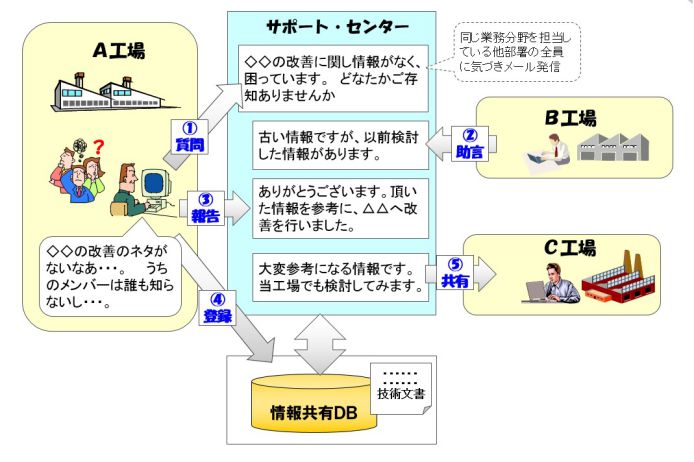

ナレッジやマニュアルなどの仕組みを作れば、後は利活用も運用もうまくいくという思い込みです。しかし実際には、システムから出てくる情報を鵜呑みにしたり、仕組みを作ることが目的となり形骸化していたりして、利用も活用もうまく進んでいないケースが多いようです。

作業マニュアルや伝承システムなどの仕組みを作れば、後はなんとかなると考えているケースが多いようですが、そもそもマニュアル類は作成した段階から陳腐化が始まるし、ナレッジ・マネジメントなどの仕組みも新たなナレッジの収集とナレッジの利活用を活性化する取り組みがないとすぐに形骸化します。通常、仕組みやマニュアルは、熟練者などが伝承者視点で作られることが多いようです。この伝承者視点でつくられたマニュアルや仕組みには、熟練者などが伝えたい事は盛り込まれているが、継承者が必要な事は当たり前の事として盛り込まれていないケースが多い。これでは、どんなに良い仕組みであっても、使い物になりません。

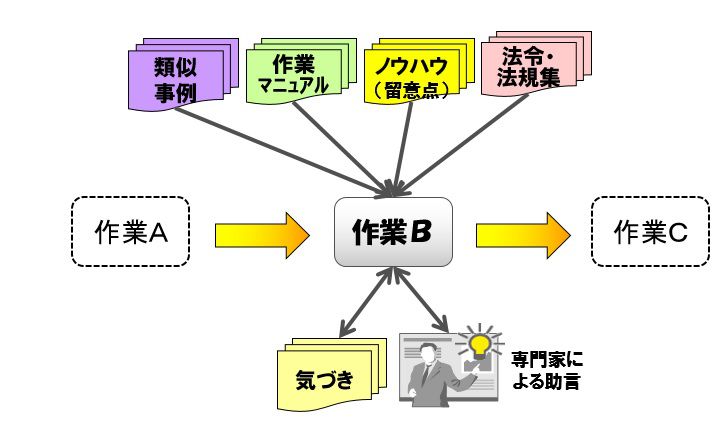

このように仕組みが使われないのは、伝承者視点で仕組みづくりされているのと共に、継承者である若手などが使える形に仕組みがなっていないことが多いようです。例えば、ノウハウがナレッジ情報として蓄積されていても、利用者である継承者がその情報がどの作業のどうゆう場面で使えるのかを判断するのは難しいです。つまり、ノウハウが作業プロセスに紐づいていないのです。環境変化により見直しが必要であるにも関わらず、作業マニュアルやナレッジ情報が、見直しもされていないケースも多く、これでは継承者が、必要な情報を探し出すのは難しいでしょう。

このような事態を防ぐには、継承者視点、作業プロセスとの紐づけた伝承の仕組みづくりが必要となります。また、本来仕組みそ...