前回のゼロ・ベース経営のすすめ、7ゼロ生産実現マニュアル(その6)に続けて解説します。

『7ゼロ生産』実現マニュアル~生産性7つの阻害要因とゼロベース思想~

第1章7ゼロ生産意識改革PICQMDS(ピックエムディーエス)【第1章 目次】

1.ゼロ・ベース経営のすすめ

2.7つのゼロ・ベース-PICQMDS-

3.問題意識から疑問意識へ

4.7ゼロ生産5つの指針

5.7ゼロ生産発想法← 今回の解説記事

5-1.切替えゼロ発想法一多品種化:(Products)

5-2.在庫ゼロ発想法一問題表面化:(Inventory)

5-3.ムダゼロ発想法ーコスト削減:(Cost)

5-4.不良ゼロ発想法 一品質保証:(Quality)

5-5.故障ゼロ発想法 一生産保全:(Maintenance)

5-6.停滞ゼロ発想法 一短納期化:(Delivery)

5-7.災害ゼロ発想法一安全第一:(Safety)

6.革新のための8つの発想

第1章 7ゼロ生産意識改革PICQMDS(ピックエムディーエス)

5. 7ゼロ生産発想法

5-3. ムダゼロ発想法ーコスト削減(Cost)

工場にムダは実に多い。それは優秀といわれている工場であろうと、不良など山積みされているようなダメ工場と呼ばれている工場であろうと、多かれ少なかれムダはゴロゴロ転がっている。工場であれば、付加価値をつけて顧客からお金をもらっているとすれば、付加価値以外はすべてムダということになる。部品を運ぶ、数をかぞえる、検査をするなど、いくらやってもお金のもらえない仕事はすべてムダである。この意味で、管理部門はすべてムダということになる。また、付加価値そのものにも、本質機能からみて不要な付加価値そのものもムダとなる。

こうしてじっくり見てみると工場はムダだらけにみえてくる。それでは「なぜ、工場にムダがあるのか?」という素朴な疑問が湧く。ある人は計画の不備が原因だと言い、またある人などは大物部品が諸悪の根と主張し、不良だと叫ぶ人もいる。多くの場合それぞれの部門の人は、自分に迷惑をかけている部門のやり方や、現象を名指しで挙げて非難する。

それゆえ「なぜ、工場にムダがあるのか?」の問いに「そこに、人が居るから」という答が妙に説得力を持ってくる。確かに人は、どこかでムダを許容しているフシがある。いや許容というより、人はムダと一緒でないと生きられない動物かもしれない。身近な例では、ビジネスマンのネクタイ、ワイシャツの襟、ズポンの折りかえしなど。何の機能をしているのか、それすらもはっきりしない。それでもいつも人にピッタリ付いて生息している。こうして見てみると、人の創った「最高傑作のムダは芸術」であり「最悪のムダは戦争」のようにも思える。

ある人は反論する。「人は工場だけに居るわけではない、販売にも居る」と。そのとおり。だから「販売にもムダがある」ということになる。経営にも人が居る。それゆえムダをなくせといっている「経営にもムダがある」ことになってくる。

そのムダを好む人が10人、100人、1000人と集まってできたのが企業であり工場である。そこでは、いろいろな人の様々な思惑がムダをこしらえ、工場に定着していく。そして、工場はムダのオンバレードとなる。

しかし、工場で物をつくる要素の一つに人は欠かせない。それでは人がいるからムダがあるのであれば、ムダも容認してしまうのか?そんなわけにはいかない。人がつくるムダを見ると、付加価値を付けるのに付随する取っても取れないムダと、全く付加価値とは関係ない取れるムダと分けられないだろうか。

この人のつくるムダは動作の中から生まれてくる。すると人には影のようにムダが付いて回るのではないか。TPSの生みの親とも言われる大野耐一さんは「時間は動作の影」という言葉を残している。

このようなムダは一体どのようなときに生まれるのであろうか。それは多くの場合「とりあえず」といったひと言から生まれてくる。「とりあえず」とは「取り敢えず」と書き、本来取るものも取らずといったことから“すぐにとか”まず”といった意味がこめられている。しかし、工場で「とりあえず・・・・・」が用いられたときは「すぐに対処する」ということよりも、それ以上に「すぐに解決できないので・・・・・・」といった“暫定”とか“真の問題回避”の意味が強い。

たとえば、機械を1台導入した。置くところがない。そこで工場の隅のほうを指差して「とりあえず、ここに置こう」となる。機械のレイアウトとしては運搬が発生し最悪ではあるが「とりあえず」のひと言でみんな納得してしまう。それからというもの運搬のムダが公認となってしまった。

また、本来1人作業のはずが「暇だから、とりあえず2人でやろう」といって2人作業にしてしまう。するといつの間にか2人作業が習慣化して、暇でなくても2人作業になってしまう。そしてその作業の中に、機械の閑視とか動きといったムダがすっかり定着化してしまう。

さらに不良が社外へ流出してクレームになっている工場がある。「不良がなくなるまで、とりあえず検査員を増やそう」。不良はなくなるどころか以前と同じ状態。検査員は住み家を得たとばかり定着化してしまう。

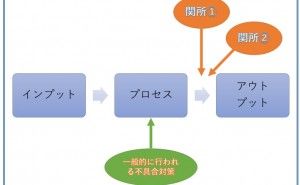

ここで述べた2~3の「とりあえず」の例は、工場ではごくごく一部である。こんな例が工場の中には掃いて捨てるほど数多くある。そのほとんどが「とりあえず」といって、真の問題解決をせずに逃避化した時に、ムダは誕生し「ここは2人作業にしよう」とか「ここは検査員を常時3名としよう」といったムダの認可としての制度化が始まる。そして「いや、ここは?2人作業のはずだ」とか「ここの検査員は3人のはずだ」といった習慣化となり惰性のムダを生み、最後に誰も、何もそのことについて疑問を持たない無意識のムダ、つまり体質化してしまうのである。

体質とは、体の一部を示している。それゆえ一度体質となってしまったことは、頭でムダだと判っても、これを取り去ることはできない。なぜなら、それは体の一部だから。そこには改善などという生やさしいことではだめで、仮に本気でこのムダを取ろうとすれば、それは生きるか死ぬかを賭けだ"工場革命”しかない。

こうしてみるとムダは、より少なくするとか、小さくするといった低減発想法では、ムダの根から取り去ることはできない。やはりムダはゼロ・ベース発想法でないと取り切れないようである。

たとえば、工程間の運搬をしているのを見つける。この運搬を見つけたときの発想が大事である。「たいへんだ...