1.発注、生産、出荷

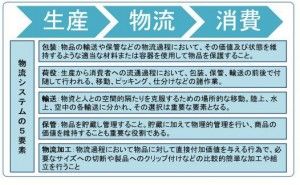

4PL的な位置づけを狙うことができればこのグローバル化の時代、そして競争がタフな時代にあっても十分生き残ることができるでしょう。グローバルサプライチェーンでのキーワードに在庫があると思います。そこでまず、在庫についてしっかりとコントロールできるようにしておく必要があります。在庫のコントロールというと、物流的発想では預かった荷物を品質を保ちながら保管すること、というイメージになりがちですがこれでは不足しています。在庫は数量がきっちりと管理されていることが重要です。この在庫の数量はある行為の結果に過ぎないということは皆さんお分かりかと思います。

その行為とは発注、生産、出荷ということになります。これらが在庫を一定に保つためのキー行為となっているわけです。そこでこの発注、生産、出荷の各行為のロジックがわかっていないと在庫を適正化することは困難だと言えるでしょう。

これら各行為は単なる保管行為だけを行っていては身に付きません。まずは机上でも良いので、しっかりと学ぶ姿勢が大切でしょう。物流マン向けの資格にロジスティクス管理がありますが、この中では、発注、生産、出荷の各行為のロジックについてほとんど触れられていませんので、別の講座で勉強する必要があります。

一方で、中小企業診断士試験向けの勉強ではこれらについて浅くではありますが包含されていますので、テキストを見て勉強するのも一つの方法です。サプライチェーンマネジメントを4PLとして取り組む会社は物流会社やメーカーに限らず商社などでもやろうと考えるところがあるかもしれません。 商社の場合は売りと買いの部分は得意中の得意ですので、比較的取り組みやすいかもしれません。

2.生産

生産のコントロールについても理屈は机上で学ぶことが可能です。しかし生産過程では品質や設備の問題、スキルの問題などさまざまな要素が絡むだけに少々やっかいだと言えるかもしれません。これを学ぶために有効な手段があります。それは実際に工場で仕事をすることです。「えっ!工場で実際にものづくりをやるの?」と疑問を抱かれる方もいらっしゃるでしょう。

工場で仕事をするとは「工場内物流」を受注して実施するということです。工場の中では資材の運搬や生産ラインへの供給、ピッキング作業や梱包作業、完成品の引き取りから出荷作業などさまざまな物流業務が存在します。そこでこの「工場内物流」を受注して実際に生産に触れることが早道だと思います。メーカー物流は物流会社にとっては魅力的です。このメーカー物流に入り込むきっかけとして最も有効な手段が「工場内物流」を受注することなのです。

工場内物流をやっているといろいろなシチュエーションに遭遇します。資材が不足しそうなので、生産を切り替えるとか、大幅に受注が増えて資材在庫が不足するとか、そのシチュエーションはさまざま...

4PL的な位置づけを狙うことができればこのグローバル化の時代、そして競争がタフな時代にあっても十分生き残ることができるでしょう。グローバルサプライチェーンでのキーワードに在庫があると思います。そこでまず、在庫についてしっかりとコントロールできるようにしておく必要があります。在庫のコントロールというと、物流的発想では預かった荷物を品質を保ちながら保管すること、というイメージになりがちですがこれでは不足しています。在庫は数量がきっちりと管理されていることが重要です。この在庫の数量はある行為の結果に過ぎないということは皆さんお分かりかと思います。

4PL的な位置づけを狙うことができればこのグローバル化の時代、そして競争がタフな時代にあっても十分生き残ることができるでしょう。グローバルサプライチェーンでのキーワードに在庫があると思います。そこでまず、在庫についてしっかりとコントロールできるようにしておく必要があります。在庫のコントロールというと、物流的発想では預かった荷物を品質を保ちながら保管すること、というイメージになりがちですがこれでは不足しています。在庫は数量がきっちりと管理されていることが重要です。この在庫の数量はある行為の結果に過ぎないということは皆さんお分かりかと思います。