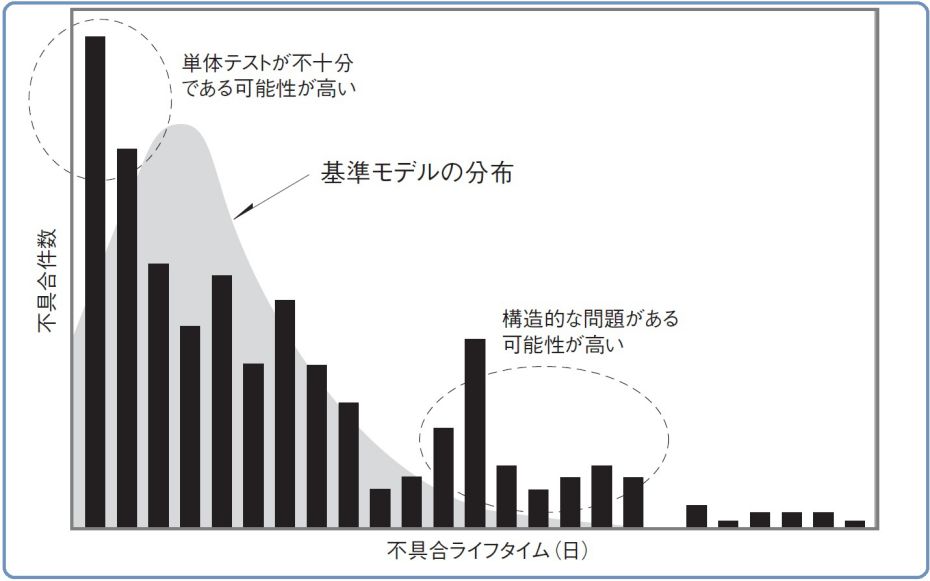

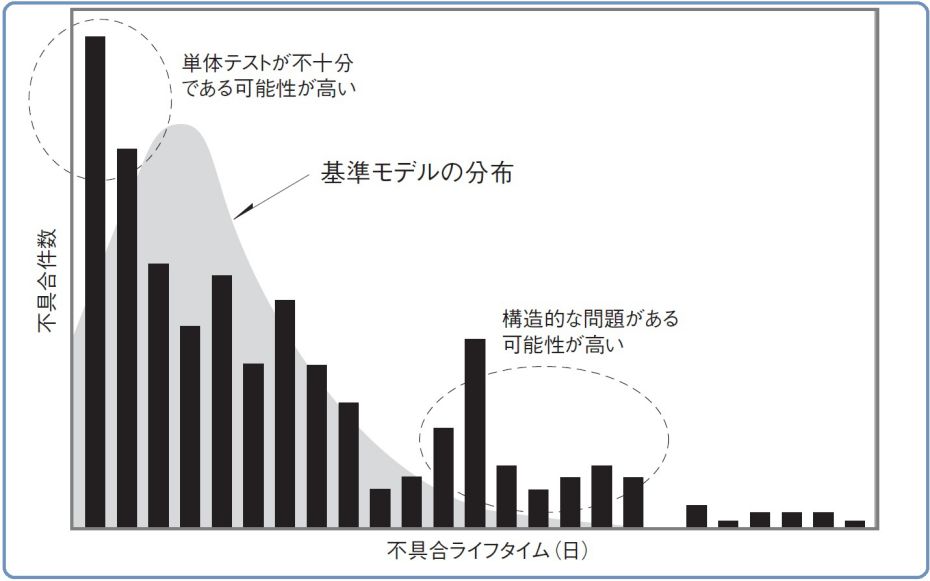

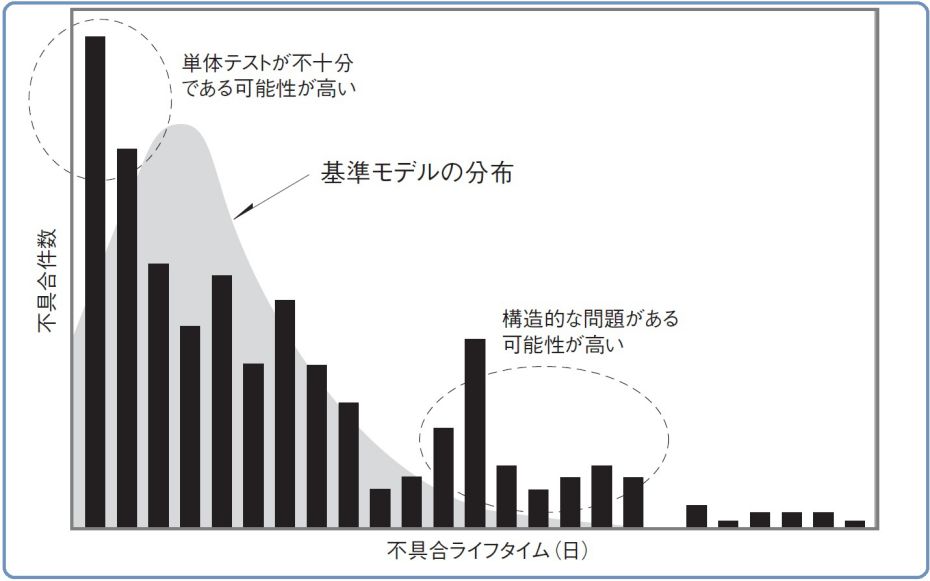

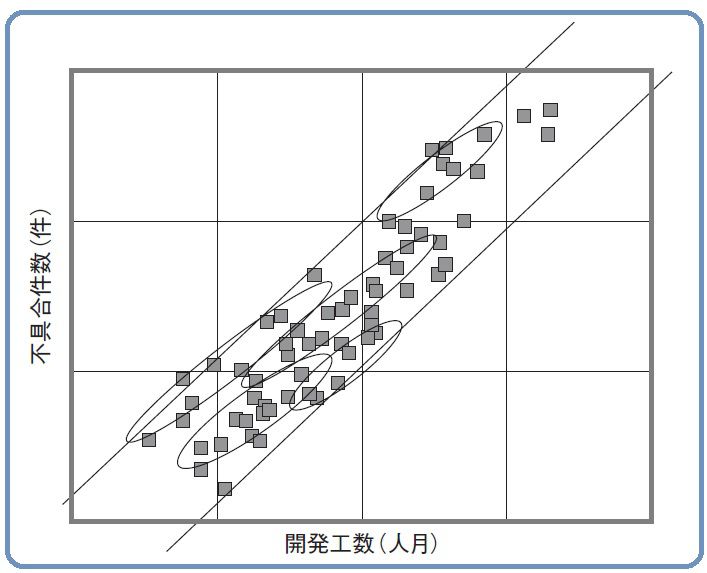

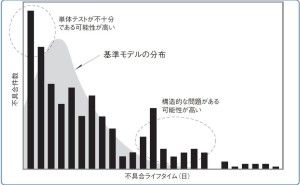

9.基準モデル

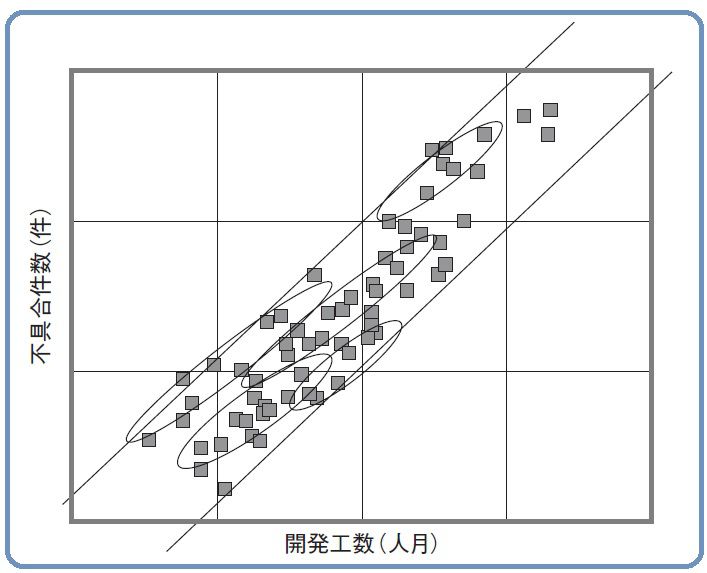

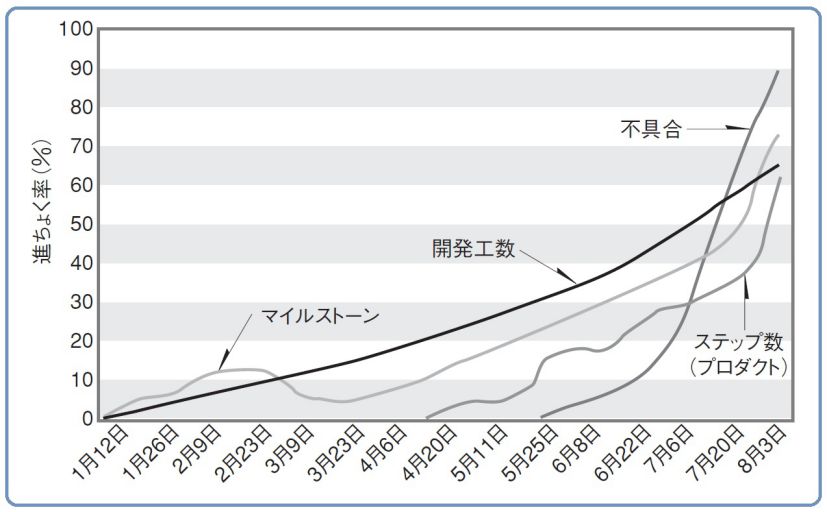

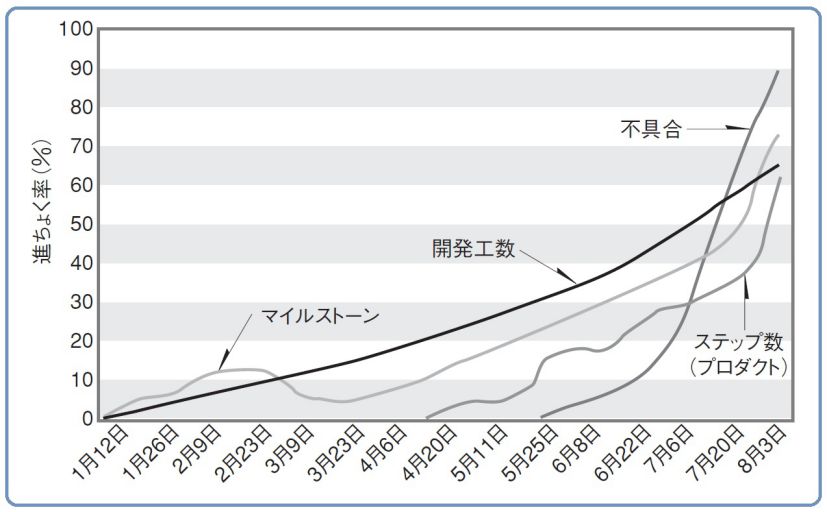

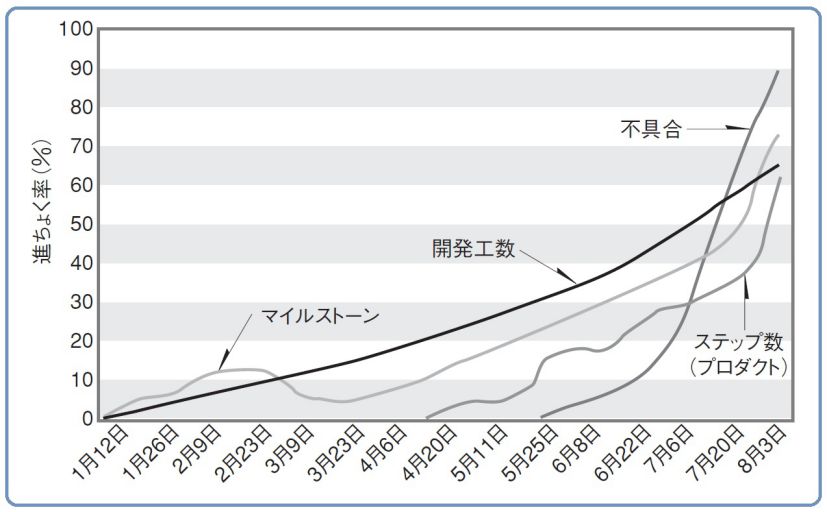

10.予実差管理

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

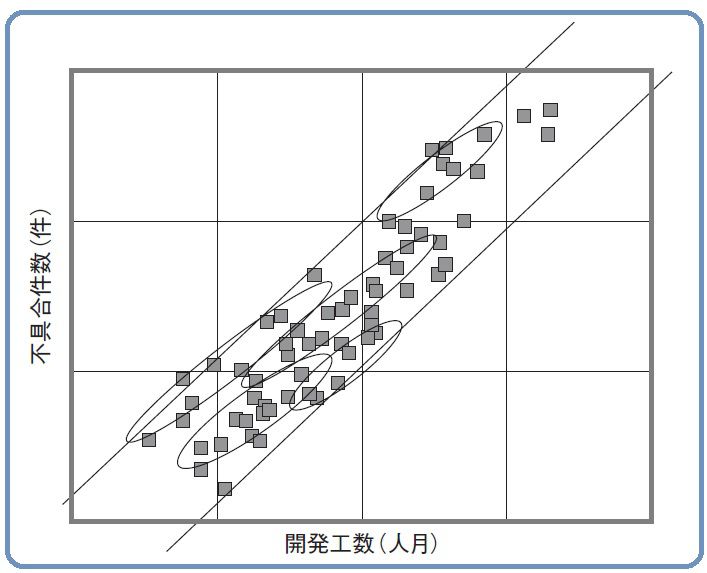

前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『プロジェクトマネジメントとは』 8.基本メトリクスセット メトリク...

前回のその5に続いて解説します。 ◆関連解説『プロジェクトマネジメントとは』 8.基本メトリクスセット メトリク...

【リスクマネジメント 連載へのリンク】 1、企業が不祥事を起こす兆候とは 2、なぜ危機管理がうまくいかないのか 3、対応の誤りが重大な危機を招く ...

【リスクマネジメント 連載へのリンク】 1、企業が不祥事を起こす兆候とは 2、なぜ危機管理がうまくいかないのか 3、対応の誤りが重大な危機を招く ...

【リスクマネジメント 連載へのリンク】 1、企業が不祥事を起こす兆候とは 2、なぜ危機管理がうまくいかないのか 3、対応の誤りが重大な危機を招く ...

【リスクマネジメント 連載へのリンク】 1、企業が不祥事を起こす兆候とは 2、なぜ危機管理がうまくいかないのか 3、対応の誤りが重大な危機を招く ...

【中小規模組織でのプロジェクト管理システムの課題 連載目次】 プロジェクト管理のシステム環境 プロジェクト管理の仕組みにおける真の問題 メトリク...

【中小規模組織でのプロジェクト管理システムの課題 連載目次】 プロジェクト管理のシステム環境 プロジェクト管理の仕組みにおける真の問題 メトリク...

前回の事例ではシミュレーションを使った実験計画法(Design of Experiments: DOE)が今や主流になっていることを述べ...

前回の事例ではシミュレーションを使った実験計画法(Design of Experiments: DOE)が今や主流になっていることを述べ...

前回の事例その35に続いて解説します。経営計画は経営方針に基づいて立てる必要があります。「少規模の企業ではこのようなことは必要ではない」と簡単に片付ける...

前回の事例その35に続いて解説します。経営計画は経営方針に基づいて立てる必要があります。「少規模の企業ではこのようなことは必要ではない」と簡単に片付ける...

開催日: 2025-03-27

© ものづくりドットコム / ㈱産業革新研究所

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします