【改善のヒント連載目次】

- 1. 儲かる現場づくりとは

- 2. チームとして改善を進める

- 3. 現場から人を抜く

- 4. からくり改善とは

- 5. 改善の目を養おう

- 6. 生産の平準化とは

- 7. 生産現場の改善

- 8. 製造現場の活用で固定費削減

- 9. 改善は全員で

- 10. レイアウト変更とパラメーター

- 11. ムダは時間と命をすり減らす

- 12. 設計変更以外の手段とは

- 13. 小さな改善の効果とは

◆ 作業者のノウハウを共有化:計画的なワークショップのススメ

1. 暗黙知のノウハウが改善成果が出ない原因となる

多くの企業でさまざまな改善活動を実施されていますが、トップが期待したほどの成果が得られていないという悩みをうかがうことがよくあります。それは何故(なぜ)できないのでしょうか。ちょっと取り上げてみましたが、以下の理由が挙げられます。

- トップ自体の熱意が冷めてしまい、従業員も士気が落ち込んでしまった

- 全員参加の取り組みに展開されず、一部の人たちによる改善活動になってしまった

- 改善の計画性が不十分で、場当たり的な活動になってしまった

これらのことから、さらに問題の根っ子を考えてみますと、次のようなことが出てくると思われます。

- 改善を実践したノウハウを、自分だけに留めてしまっている。そのため、ノウハウそのものを自分で上手く表現できず、他人に伝えることができないままになり、暗黙知に留まってしまっている

- 上司が、まだまだ従業員を単なる労働者、作業者と考えている。これは、最近の労働事情にあるパート化や派遣の人達を多く雇用していることから「これだけの仕事をやれ」といった単純な指示がほとんどで、細かいカンやコツなどのノウハウを伝えなくなってきているほか(伝えきれないこともあるでしょう)、彼らからのアイデアも期待しなくなってきている

- 従業員の持っている能力を、十分に生かしきっていない。またそのような能力を、発揮させるような作業環境を作っていない…などです。

これらをまとめると、

- 生産現場では従業員の仕事といえば、個々に必要な作業をするだけに留まっている

- 現場スタンダードとしての文章化や標準化になったものが少ない

- 個々の素晴らしいノウハウもまだまだ暗黙知になっていて、それらが有機的につながって存在するわけでもなく、また組織としてのノウハウになりきっていない

などが考えられますが、いかがでしょうか。

2. ノウハウを組織で共有化して暗黙知を無くす

個々で持っているカンとかコツといった、伝えることのできなかったノウハウ(暗黙知)、つまり数値化できない、文章化できないものを見えるようにして、組織としてそれを最大限に活用することが、改善を継続させていく原動力として非常に大切になってきています。

今まで気付かなかったことに気付くようになると、職場のみなさんに伝えることができるようになり、共有化すること(共有知)が可能になってきます。これによって、みなさんが共に活用できるノウハウが次第に増えていき、これらを色々と組み合わせたりすることで、より多くのノウハウが束になり、全く違った縦糸と横糸を丹念に織り込んで、頑丈な布を作るような活動に展開していきます。

組織として共有化された知識、つまり「組織知」に半(なか)ば強制的に変えていきます。なあなあではいけません、断固としてやるといった気迫で取り組んでいくと次第にできるようになります。

それでは、個人が持っているノウハウ(自分では他人に教えることができない暗黙知)を、他人に伝えることができるようにする方法として、筆者が用いている方法を紹介します。

これは2~3日間かけ、現場でワークショップを行うという方法です。改善対象の工程の人達と前後工程の関係者、さらには全く別な間接部門などの部署の人達を巻き込み、数名(最大8名)でテーマを決め取り組みます。改善対象の作業では、その工程の人は何気なく作業をしていますが、その工程の作業を知らない人達からは、何故そうするのか?何のためにやるのか?本当で必要な作業か?もっと楽にできないか?もっと簡単にやれないか?などの疑問を持ちながらその作業を観察していきます。

一通り作業が終わると、実際に作業をしている従業員からインタビューを行いながら、一緒に彼らがやっていた職人芸や芸術的な作業を他人に確実に伝わるように、コミュニケーションを交え「ノウハウ」が見えるように作業を解きほぐしていきます。ポイントは、じっくり時間を掛けて舐(な)めるように観察することと、しつこく繰り返していくことです。

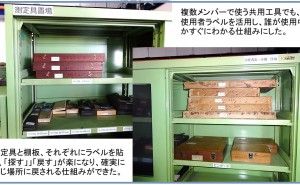

この時に共有化されたノウハウは、伝えるために頭の中ではなく文章に置き換え、誰でも判読できるようにしておくことが大切です。

この文章化が面倒で、誰もすぐに取り掛かろうとはしないものですが、人間の記憶はUSBのメモリーよりも非常に小さいものであり、1日過ぎれば半分も忘れてしまうのです。曖昧(あいまい)な「記憶力」より、確実な「記録力」を重視したいものです。そして、この文章化したものをすぐに、標準作業票や標準作業組合せ票、ワンポイントレッスンなどの標準類に落とし込んで作業場、ラインに掲示します。さらには改善提案としても採用して、個人よりも一緒にやったチーム全員の報酬を上げるという、インセンティブ(外的刺激)な動機付けも忘れないことも大切です。

3. 現場の競争力向上は、現場ノウハウの共有から

さて競争力とはどういうことかといいますと、お客様を引きつけて、かつ満足させる度合いのことです。

実際のアウトプットとしては、Q(品質)+D(納期)+C(コスト)さらにF(柔軟性)が挙げられ、お客様の期待以上のものを出すことで満足から感動に至ります。著者としては、この満足から感動を与えるレベルになることを期待します。これにさらに、S(サービス、安心)も重要なアウ...