設計条件の最適化を効率化したい

551件中 361~380件目

-

QC工程図の作成手順

「工程管理計画の中で、計画時にその中心となる管理資料として、また工程管理の実施時には工程の管理標準として活用されるための標準。」として定義されています。... -

エクセルでの多変量解析はソルバーが必須

エクセルにソルバーという機能があるのをご存知でしょうか、知っている方は使う機会はありますか、ソルバーとは、解決するという意味のSolveから命名されてい... -

DPMOとは何か

DPMOとはDefects Per Million Opportunityのイニシャルを取ったものです。DPMOを百万個当りの欠陥数(製品百万個当りの不... -

統計教育が必須な検査担当者

測定や検査結果の値で合格判定を行い、製品性能の品質保証をする事は製造業に取っては当たり前と言える日常的作業です。一方で検査や測定の正確さや信頼性を担保す... -

コスト重視のシックスシグマ

シックスシグマとは品質管理での対日本戦略として生み出され、顧客にほぼ欠陥の無いサービスを提供するというビジョンに基づいた経営管理体系です。シグマ(=σ)... -

転ばぬ先の杖~RFCの備え

RFCとはResponse Flow Chart(若しくはchecksheet)の略語です。あまりポピュラーな用語ではありませんが、外資系の製造業では良... -

分散の加法性とは

SQC(Statistical Quality Control:統計的品質管理)というと、期待値、確率変数、標準偏差、正規分布... -

工程能力指数

◆ Cp=3.0なのに苦情が絶えないのは? Cpとは工程能力指数です。特性値が規格範囲にどの程度収まっているかを観る為の指数です。ある部品の長さ規... -

層別比較に便利なグラフ

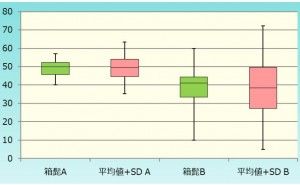

層別比較に便利なツールとしては、『箱ひげ図』があります。箱ひげ図は少数データの扱いも容易で作成も簡便なので便利ですが、分布の中心が中央値で、分布の幅がパ... -

コスト改善と、有意差検定

コスト改善と聞いてどの様な取り組みをイメージしますか、一般的にはコストダウンと絞り込んだ方がわかりやすいかもしれません。製造業で言えばある製品を一個造る... -

エンジニアと統計リテラシー

エンジニアが身につけるべきスキルとは何でしょうか、各エンジニアの専門分野の知識はそのエンジニアのレゾンデートルですが、共通して必要な基本的知識として統計... -

標本誤差と非標本誤差

他の技法解説で、母比率の推定について視聴率を例に取り上げました。その中で『 標本誤差 』について述べましたが、これ以外にも『 非標本誤差 』があります。... -

相互作用、交互作用とは

統計学で交互作用という言葉が良く出てきます。主には実験計画法(DOE)で頻出しますが、DOEに限らず統計学では一般的... -

改善してる?~『 誤差の悲劇 』

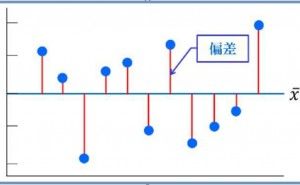

統計学を学ぶ利点の一つは「誤差」に惑わされなくなる点だと思います。同じ条件で行ったとしても同じ結果が出ない事は数多くあります。所謂ばらつきであり偶発的誤... -

プロセスのばらつきと測定のばらつき

データ分析を行う上でばらつきの評価は避けて通れません。同じ手順で実施しているつもりでも実際は微妙に異なりばらつきが発生します。そのばらつきを出来るだけ小... -

全数調査は何の為に必要か

調査には対象全部(母集団)を調べる全数検査と標本を採取して調査する抜き取り検査の2種類があります。しかし母集団全部を調査するのはコストや時間の問題で現実... -

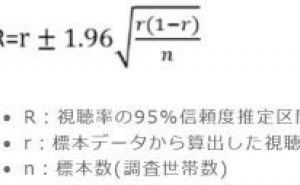

母比率の区間推定 - 視聴率の一喜一憂 -

統計的区間推定は%などの比率データにも適用できます。比率データとして代表的なものに視聴率データがあります。予備知識としてビデオリサーチ社のウェブサイト情... -

有意水準、5%の考察

統計的有意差検定とは一定確率の元で◯×判定を下す手法です。この一定の確率を『有意水準』と呼びます。有意水準とは危険率とも呼ばれ逆に100%から危険率を... -

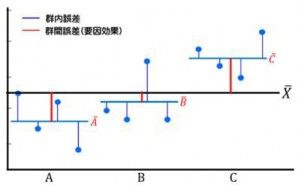

群内誤差と群間誤差 (その2)

前回のその1に続いて解説します。群内誤差が大きければ群間誤差(要因効果)が観えなくなるので、単純に平均値だけでの評価は危険が伴います。それは郡内誤差が群... -

群内誤差と群間誤差 (その1)

統計学を学ぶ最大の利点の一つは、『効果と誤差』についての理解ができることです。逆に言えば改善アクションを行った時、効果と誤差を区別出来なければ、それが意...