開発した技術特性を安定化したい

564件中 401~420件目

-

品質工学の望目特性SN比の公式活用時注意点

品質工学ではSN比を評価指標とするのが最大の特徴です。このSN比というのは、本来通信工学あたりで使われていたものですが、ノイズに対する信号成分の比という... -

品質工学のSN比をベクトルから考える

代表的なばらつきといえば、Range(範囲)、標準偏差をいいますが、これらは相対的なばらつきではありません。そこで、たとえば標準偏差が1mmと2mmでど... -

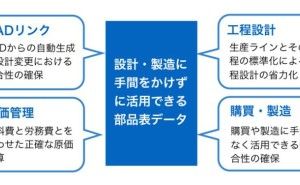

アセンブリ単位に CAD リンクで作る部品表 製品データ管理の導入 (その5)

【目次】 製品データ管理の導入 (その1) PDM/PLMの概要 製品データ管理の導入 (その2) 「リンク」で開発を変える 製... -

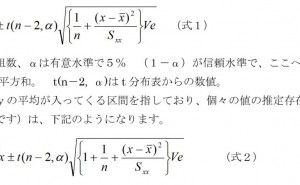

単回帰分析応用における信頼区間と逆推定による管理基準作成

母体から、20個とか50個をサンプリングしてきてその平均をとった場合、母体の真の平均からずれますが、どの程度ずれているのかがわかれば非常にアクションがと... -

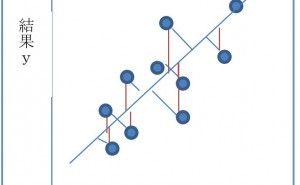

単回帰分析における回帰式の注意点

単回帰分析とは、1個(単一)の説明変数(原因系)と目的変数(結果系)の関係を数式化することですが、基本的には直線近似を前提としています。そこで今回は、こ... -

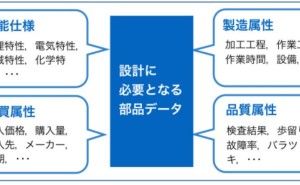

部品データを活用した全体最適設計の仕組み 製品データ管理の導入 (その4)

【目次】 製品データ管理の導入 (その1) PDM/PLMの概要 製品データ管理の導入 (その2) 「リンク」で開発を変える 製... -

部品データを活用した全体最適設計の仕組み 製品データ管理の導入 (その3)

【目次】 製品データ管理の導入 (その1) PDM/PLMの概要 製品データ管理の導入 (その2) 「リンク」で開発を変える 製... -

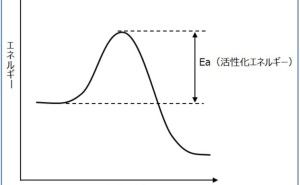

製品設計においてアレニウスの式を活用するには

【目次】 1.加速試験とアレニウスの式 プラスチックやゴム、接着剤などの有機材料は熱や水分などにより少... -

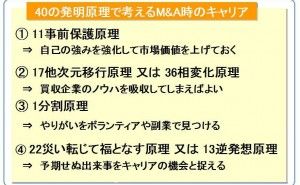

M&Aされた研究者のキャリアチェンジを40の発明原理で考える

1.モチベーション課題の背景 シャープと鴻海のM&Aでも想像できるように、研究・技術者のモチベーションの低下は、もはや他人事で... -

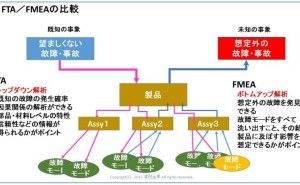

FMEA / FTAとは

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「FMEA」に関するセミナーはこちら!※本記事を執筆した専門家「濱田金男」が提供するセミ... -

「リンク」で開発を変える 製品データ管理の導入 (その2)

【目次】 製品データ管理の導入 (その1) PDM/PLMの概要 製品データ管理の導入 (その2) 「リンク」で開発を変える 製... -

PDM(製品情報管理)とは:PLMとの違い、導入のメリットを解説

【目次】 製品データ管理の導入 (その1) PDM/PLMの概要 製品データ管理の導入 (その2) 「... -

統計手法による改善事例:検査コスト削減〔回帰分析〕

製造メーカーG社は製品品質の保証を最終分析結果にて行っていましたが、分析結果を待っての出荷となる為、 生産計画が組みにくい問題点を抱えていました。最終検... -

事例研究:原料の成分分析から異常を特定

化学薬品を製造しているM社はある時期から重要特性値Lが悪化する現象を認識した。 時系列グラフによると徐々に悪くなる傾向は無く悪いロットと良いロットがは... -

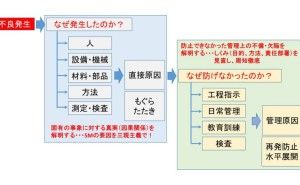

トヨタ生産方式、大野耐一氏の「なぜなぜ五回」の真意とは

工場の品質問題が発生した時、原因を究明するために、なぜなぜ分析が良く使われます。『なぜなぜを五回繰り返す』と言われていますが、「いや、本当の原因に到達す... -

APQP(先行製品品質計画)の背景と本質とは?~本質や背景~

IATF 16949 は、ISO 9001に自動車用システムや部品の製造に必要となる業界固有の要求事項を追加した自動車産業のセクタ... -

‐5Sの推進でコストダウンを図る 製品・技術開発力強化策の事例(その32)

1.5S導入手順 (1)5Sは何故必要なのか、5Sを実施する意義の理解に力を注ぐ 5Sの活動目的を理解せずに形だけの整理整頓、つまり、片付け... -

‐5Sの推進でコストダウンを図る 製品・技術開発力強化策の事例(その31)

1.5Sの評価方法 前回のその30に続いて解説します。5Sの評価を適正に行い、職場間に競争意識を持たせることで5Sの効果的な推進策とする事は大切な... -

‐5Sの推進でコストダウンを図る 製品・技術開発力強化策の事例(その30)

◆配置に関する5Sの原則 前回のその29に続いて解説します。工具、資材、部品及び仕掛品について最適配置の方法について検討する場合の判断の原則になる... -

‐5Sの推進でコストダウンを図る 製品・技術開発力強化策の事例(その29)

1.5S導入のための考え方 前回のその28に続いて解説します。5Sはムダな作業動作を少なくして、作業性良くし生産性の向上を図る目的で行います。5S...