【設計品質の作り込みと人的設計ミス防止策 連載目次】

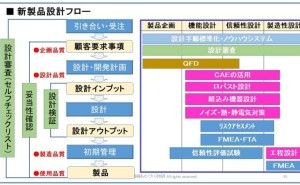

2.設計プロセスと設計ミス回避策

(1)重要な商品企画

設計とは、設計データ(図面)をCADで作成すること、試作品としてモックアップを作ることなど、これらも設計の一部であることは確かです。しかし、設計段階で、一番重要な事は何でしょうか、それは、ずばり商品コンセプトを決めることです。一般消費者向け商品を開発する場合は、特に誰に、どのような商品を、いくらで提供するか、が重要になります。

企業からの受注設計品においても、考え方は同じですが、こちらの場合は、発注企業がそのことを考えているので、受注企業は、発注側の考えを商品仕様書にまとめ、何を、いくらで作るのかを明確にすることから始めます。

ところが、往々にして、この事を明確にしないまま商品化を進めた結果、失敗するケースが多いのです。受注設計では、発注企業との「仕様確認漏れ」は非常に多く発生します。一般市場向け商品では、顧客は仕様書を提示してくれないので、顧客の意に反した商品を作った場合は全く買って貰えない事になってしまいます。

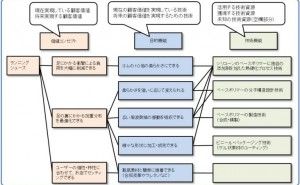

開発設計の第一ステップは、お客様が望んでいる商品の企画をしっかり行うことが重要な点です。新規性の高い設計になればなるほど、この事は重要になります。QFD(品質機能展開)は、上記の企画品質を漏れなく実施するための手法で、もやもやとした顧客要求を明確にして、品質特性に落とし込む作業を行います。

スマートフォンを例に取って見ると軽くて、画面が広く、明るい、それでいて電池寿命が長い商品は人気があります。これを実現するためには、

・重量は何グラム以下にする

・液晶パネルは何インチにする

・明るさは何カンデラにする

・電池は何mAHにする

曖昧な要求を品質特性に置き換え、具体的な数値で表現します。そして、この品質特性を基に、部品や材料の選定、構造の検討などの具体的作業に入っていきます。この品質特性に落とし込む作業「商品企画」と「設計仕様」を明確にすること。ここで、設計品質のほとんどが決まると言っても良いでしょう。

(2)具体設計のステップ

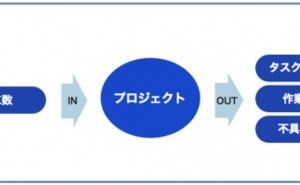

設計仕様(書)は、設計作業のインプット情報となり、この後、インプット情報に基づいて具体的な設計作業に入ります。設計のアウトプットは図面(構造図、組立図、部品表)などです。

① 設計仕様書を作成する

・設計仕様(設計インプット情報)を正しく理解し、機能・性能を具体的な品質特性で表す

・その機能・性能を実現するための技術的手段を決定する

・具体的には、どのような機構を設けるのか?どのような電子回路を組むのか?その時に必要な部品材

料は何か?など

・設計仕様書を作成する

② 社内で決められている手順で設計する

・設計仕様書を基に、決められた設計手順(手法)にそって設計を進める

・新規設計と流用設計部分を明確にする

・必要に応じて試作実験を行う

・グループで設計を行う場合は、設計プロジェクト体制を敷く

③ 技術的手段(方式)の妥当性を確認する

・過去に実績がある手段か

・過去に発生した問題はフィードバックされているか

・製造牲、保守性も考慮した設計になっているか

・安全性や故障が起きないよう信頼性は確保されているか

・目標原価は達成するか

④ 実際に試作検証して設計通りのものか確認する

・実機を試作して、機能や信頼性の確認を行う

・設計FMEAを実施する

⑤ 最終のアウトプットとして、設計図面をリリースする

・設計図面をFIXさせ、正式にリリースする(設計アウトプット)

・正式リリース後の変更は...

設計とは、設計データ(図面)をCADで作成すること、試作品としてモックアップを作ることなど、これらも設計の一部であることは確かです。しかし、設計段階で、一番重要な事は何でしょうか、それは、ずばり商品コンセプトを決めることです。一般消費者向け商品を開発する場合は、特に誰に、どのような商品を、いくらで提供するか、が重要になります。

設計とは、設計データ(図面)をCADで作成すること、試作品としてモックアップを作ることなど、これらも設計の一部であることは確かです。しかし、設計段階で、一番重要な事は何でしょうか、それは、ずばり商品コンセプトを決めることです。一般消費者向け商品を開発する場合は、特に誰に、どのような商品を、いくらで提供するか、が重要になります。