これまで、エドワード・デシの外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4段階理論について解説を続けています。過去2回では、その中で第3段階を実現する活動の2つ目「 有能感獲得に向けて積極的に活動する」を解説しましたが、今回も引き続き、このテーマを考えてみます。

1、「新事業創出チームメンバー社内公募に手を挙げるかどうか」の判断を想定して考えてみる

今ここで一つの想定として、あなたの会社で新規事業創出チームメンバーの公募がされている状況を仮定しましょう。

あなたは今、企業の研究所に籍を置いていますが、担当分野の研究に関心を持ってはいるものの、新規事業創出にも関心があります。しかし新規事業創出の経験が全くないため、応募するかどうか躊躇(ちゅうちょ)しています。

そのため、以下のプロセスにしたがって「新事業創出チームに手を挙げるかどうか」の判断をすることとしました。

- (1)GainとPainを網羅的にリスト化する

- (2)Gainの姿を明確に描き、得られるGainの大きさと得られる可能性を想定する

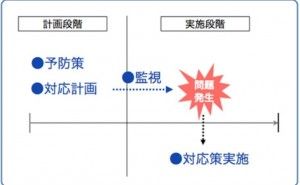

- (3)Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価する

- (4)Painのインパクトや起こる可能性を低減する方法を考える

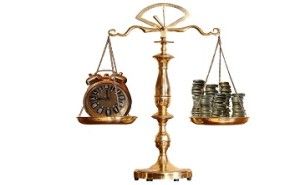

- (5)GainとPainとを天秤にかけ、最終的に取り組むかどうか意思決定する

次に順番に考えてみましょう。

(1) GainとPainを網羅的にリスト化する

価値(Gain)

まずGainです。Gainは大きく分けて、2つの分野で考えられます。その選択を直接実行することから得られるものと、その選択をすることによって得られる現段階では未知で新な機会の広がりです。

前者に関してですが、新規事業の取り組みであれば、経営全体に関わる知識やマーケティングの知識など、これまで自分が知らなかったことが学べるなどのGainがあります。既に自分自身でGainがあるからこそ「新事業創出チームメンバー社内公募に手を挙げるかどうか」について迷っているわけですが、ここで重要なことが、できるだけ網羅的に広く価値を考えてみるということです。

あなたは、従来から新規事業への取り組みへの関心はあったのでしょうが、ここで今回のようなことをきっかけとしてGainを広く考えようとしてみれば、これまで自分の関心のみならず、追加的なGainとして気づくということは多いものです。むしろ、当初考えていたGainより新らたに思い付いたGainの方が大きいなどということも、あるかもしれません。

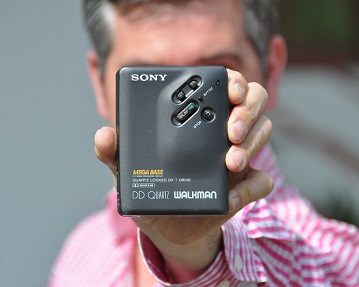

その昔ソニーの井深大さんは、歩きながら音楽を聴くというウォークマンのコンセプトを考えつきました。それまで、歩きながら音楽を聴くという習慣はありませんでした。しかし井深さんは「もう少し広く考えてみると歩きながらは音楽を聴くだけではないな、他にもできることがあるな。さまざまな機器でそのような活動を実現することができる」と思い付いたのではないでしょうか。

もちろん歩きながら音楽を聴くという価値(Gain)は極めて大きいのですが、それ以外にも大きな機会(追加的なその他のGain)に結び付くと、思考を広げていたのではないかと思います。

後者(「その選択をすることによって得られる現段階では未知な新な機会の広がり」)に関して、「塞翁(さいおう)が馬」という故...