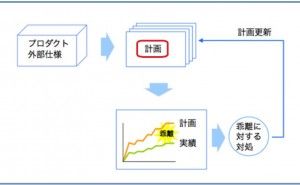

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の(4)重複(一部を共有)について解説します。

1. 関係性の種類

それでは、要素の間にはどのような関係性の種類があるのでしょうか?

(1) 原因と結果

関係性で誰でもすぐ気が付くものに、原因と結果があります。ある要素が他の要素を生み出すという関係です。

(2) 影響を与える

原因と結果のようにある要素が他の要素を生み出すというまでの強い関係ではなく、前者が後者になんらかの影響を与える関係も存在します。

(3) 包含

ある要素が他のより大きな要素の一部になっている、すなわち包含されているという関係です。

(4) 重複(一部を共有)

ある要素とある要素が完全に独立しておらず、一部を共有しているような関係です。

(5) 並列

なんらかの関係性の全体の構造の中で、同じ位置付けであり、かつ両者間には重複はなく独立している関係です。

2. MECEに適合しないものの存在としての重複

思考の整理の方法としてMECEがあります。

これはMutually Exclusive, Collectively Exhaustive の頭文字をとったもので、日本語では「だぶりなく、もれなく」という言葉がその訳語として当てられています。

例えば、日本を構成する大きな島にはどのようなものがあるかを考えると、北から北海道、本州、四国、九州となりますが、これらの四島は、だぶりなく、もれなくの構成になっています。

つまり、日本を構成する大きな島はこの四つしかありませんので「もれ」はありません。また青森県は北海道と本州の両方に属しているということはありませんので、この四島の間には「だぶり」はありません。

さらに、もう少し細かく、これらの四島を構成する都道府県にはどのようなものがあるのかを考えるにも、このMECEの構造で同じようにピラミッド状に整理することができます。このように、何かを考える場合、もれなく、だぶりなく、その構成要素をピラミッドの構造に整理する思考法がMECEです。

上記(4)の重複は2つもしくはそれ以上のグループで、一部を共有している状況です。前述のMECE(だぶりなく)は、重複がないことです。

しかし、現実には「だぶりがない」状況を考えても、どうしても重複部分が出てくるというケースは、世の中には多いものです。この重複部分に注目することが、今回のポイントです。この重複部分は、以下のような視点からインサイトを提供してくれるので、イノベーションに向けての大変重要な関係性の視点と考えられます。

その1:従来の常識へのアンチテーゼを提供

人間を含めて動物、植物の中には両性具有という状況がみられます。男性と女性両方の資格を持つ状況をいいます。従来の常識では、男(雄)と女(雌)にしか分けて考えなかったものが、現実には両性を重複して持っているという状況が存在するということです。これは従来の常識へのアンチテーゼであり、新しい視点をもたらしてくれます。

その2:要(かなめ)の存在

様々なグループに重複して所属・存在しているということは、様々なグループにおいて重要な位置、すなわち要(かなめ)を占めている可能性があるということです。世の中で一般的には、一つの要素が様々な性格を持っているということはあまりないように思えます。なんらかの一つ、もしくは数少ないことに偏(かたよ)りを持っているのが自然です。したがって、ある一つの要素が複数のグループに属しているということは、その要素が持つ何等かが、極めて重要な要素である可能性があります。

例えば、ある人が様々な数多くのグループに属しているとします。可能性としては、その人が様々なグループから勧誘されそのようになっている。もしくは、その人が主体的に様々なグループに属しているなどが考えられます。そこから、その人には一般的以上の...