現在、関係性の種類を解説しています。前回は関係性の種類の一つ「原因と結果」の中の「逆ピラミッド(複数の原因→一つの結果)」が起こる3つの要件の中から「要件1:多様な知識・経験を持つ」と「要件2:『超』俯瞰(ふかん)的視野を持つ」を解説しました。今回は「要件3:多様な思考パターン」をお話しします。

1. 要件3:多様な思考パターン

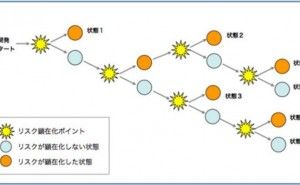

「要件2:『超』俯瞰的視野を持つ」で様々な相矛盾するような知識の系を頭に入れるという解説をしましたが現実には、例えば、系※が23ある知識とそれと相矛盾するような系が1045もある知識を『新結合』するということは、自分の頭の中であっても簡単ではありません。なぜなら膨大な組み合わせが存在する訳で、人間の脳でそれを全て行う事は不可能です。

※系:系とはイメージ的にいうと、頭の中に脈略を持ってある程度整理された系が複数あり、一方ではその整理された系の間の関係は矛盾や未整理の状態を許容し、それらの系が頭の中に同居するような系の状態

また、一人ひとりの個人は誰しも、それまでの経験から生み出された固有の、言い換えると偏った思考パターン、思考のクセを持っているもので(それらの思考のクセはポジティブに考えると、上で述べた膨大な組み合わせの数を少なくするためのものとも考えられますが)そのような固定的な思考が更に『新結合』を制約します。

そのため『新結合』の機会を増やすには、できる限り多様な思考パターンを持つことです。それでは、どうしたら多様な思考パターンを持つことができるのでしょうか?

2. 多様な思考パターンを生み出す3つの方向性

私は、以下3つの方向性があると思いますので解説します。

- (1) 思考パターンの固定化という問題を意識し、思考パターンを拡大する強い意志を持つ

- (2) 個人単位で日頃から数多くの思考パターンを生み出す努力を重ねる

- (3) 他人の思考パターンを学ぶ

(1) 思考パターンの固定化という問題を意識し、思考パターンを拡大する強い意志を持つ

人間の思考はパターン化しマイオピア(近視眼)に陥るものです。人間の脳は、思考がパターン化されるようにできているように思えます。人間の学習や経験は、最終的には思考パターンという形で知識化され、頭に定着することで一連のプロセスは完了します。

そして人間は、その後類似する状況に遭遇した場合には、間の知識化のプロセスをすっと飛ばして、それら既に頭の中に形成された思考パターンに基づき判断を行い対処します。それにより、瞬時にそれら状況に対応することができるという効果があります。これは、太古から厳しい環境を生き抜く人間の特徴でしょう。

一方で、様々な状況において自身の頭の中で固定化された限定的な思考パターンを当てはめてしまうというマイオピア(近視眼)を生み出します。

欲求五段階説で有名なマズローの言葉に「金槌しかもっていないと、全ての問題は釘に見える」というものがあります。まさに限定的な...