現在「切り取った知識の重要部分を発想するフレームワークを使って、イノベーションを発想する」にむけて、日々の活動の中でどうイノベーションを創出するかについて、解説しています。前回は「過去の過ちを棚卸する:会社編」を考えました。今回は「過ちを過ちと評価する過ち」を解説したいと思います。

◆前回の提示内容:「小イノベーションを起こすには前提を常に問い直せ」

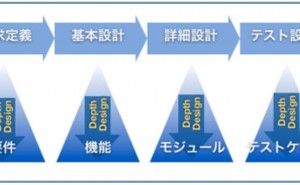

小イノベーションを起こすために、その前提を常に問い直す必要性を説明し、以下の4つの点を常に思考する重要性を提示しました。

- 今考えている前提は正しいか?(前回の「 正しい前提は何かを問う」から変更)

- その前提の変化の可能性を考える

- その他の前提を考える

- それら前提の軽重を評価する

●「1. 今考えている前提は正しいか?」

今考えている前提が間違っている場合として、以下の3つがあるように思えます。一つ一つ解説をしていきたいと思います。

〇1A:今考えている前提は特異点

〇1B:今考えている前提は誤り

-1B1:「自分」の誤った思考や経験に基づく

-1B2:「他人」の誤った思考や経験を墨守

〇1C:今考えている前提は余分な誤った前提を含んでいる

1B1:「自分」の誤った思考や経験に基づいていないか?

●前回の記述からの反省

前回は、「過去の過ちを棚卸する:会社編」の中で、失敗の棚卸の押さえるべき5つ項目を提示しました。しかし、今回の連載を書いている中で、この項目を考える上で決定的に欠けていた事に思いいたりました。

この議論は、過去の過ちを二度と繰り返さないようにその誤りの原因を考えようというものでしたが、そもそもそれを「過ち」と評価している方に問題がある場合もあるのではないかということです。すなわち、「過ちを過ちと評価する過ち」を犯しているということです。

●過去の「過ち」から成功を導き出した例:3Mのポストイット

3Mのポストイットは過ちから成功を導き出した例として有名ですが、多くの人間がここからきちんと教訓を学んでいないように思えます。3Mの研究者であったスペンサー・シルバーは強力な接着剤の開発を担当していましたが、その開発から接着力の弱い接着剤ができてしまいました。彼はこのはがれやすい接着剤の用途を辛抱強く探しました。そして、別の研究者のアート・フライは、この技術を使って付箋紙を作ることを思い立ちます。

●ポストイットからの正しい教訓

ポストイットから学ぶ正しい教訓は何か。

それは、評価・判断が常に正しいとは限らないということです。評価・判断はほとんどの場合、従来の常識、ポストイットの例で言えば、接着剤は粘着性が強くなければならない、に基づいています。しかし、その常識自体がそもそも誤りもしくは、思考を制約するものであったということです。

もちろん同じ誤りを2度と繰り返さないことは、仕事に限らず様々な面で重要なことではありますが、あまりイノベーションに結び付くようには思えません。むしろ、評価・判断の側の正しさを問うことが、よりイノベーション創出にとっては重要に思えます。

●従来の評価・判断とは真逆の例:「不便益」

近年「不便益」、すなわち不便の益という概念が注目を浴びています。

人間は便利だけから益を得ているかというとそうではなく、不便からも益を受ける場合も多いというものです。フジパンは、マイクラフトベーカリーというパンを販売し...