イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。

具体的には、ここまで考えてきた「踏み出すこと・踏み出そうとすることで発生する直接的コスト」×「心理的コスト」の内、心理的コスト(その2):エネルギーをセーブしたいと思う人間の基本心理が存在にどう対処するのが良いのかを考えていきたいと思います。

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その144)へのリンク】

1.イノベーションのための最初の一歩を踏み出すことを妨げる「めんどくささ」

人間はめんどくさがりです。人間のこのような特徴を善意に捉えると、そもそも太古から人間は、常に危険な環境に身を置き、危機に直面した時にその状況に即時に対応できるように、常に備えておかなければならない、ということがあるように思えます。そのため、危機のない状況にあるときには、エネルギーを温存し、危機に備えるということがあり、それが「めんどくさがる」ということとも理解できます。

2.「めんどくささ」を払拭する方法

人間が本来持つめんどくささを払拭し、行動を起こすにはどうしたら良いのでしょうか?それには、私は次の5つがあると思います。

- (1)仕事を細かく分割する

- (2)隣接可能性の効果を信じる

- (3)第一歩を踏み出したことを自分自身でほめる

- (4)時間を掛けても良いと考える

- (5)行動を重視する習慣・カルチャーを作る

では、前回、(1)(2)(3)(4)まで解説しましたので、今回は最後の「行動を重視する習慣・カルチャーを作る」を解説します。

(5)行動を重視する習慣・カルチャーを作る

「行動を重視する習慣・カルチャーを作る」ことは、これだけを単独で考えると、まさに「言うに易し、行う(行動)は難し」に聞こえるかもしれません。しかし、これまで解説をしてきた「めんどくささを払拭する方法」の4つを日々実行することで、そのような習慣・カルチャーが醸成されていくということです。つまり「(4つの日々実行による)行動」→「刺激」→「新な行動をしたいという欲求」→「(次の)行動」→・・・という定常的なサイクルをまわし、徐々に個人では習慣、組織ではカルチャーとして、「行動を重視する習慣・カルチャーを作る」ことができます。

●行動の結果に拘泥すると、モチベーションを下げる

人間は行動を起こす場合、行動を起こすには大きなエネルギーが必要なため、通常良い結果をかなり強く期待して行動していると思います。

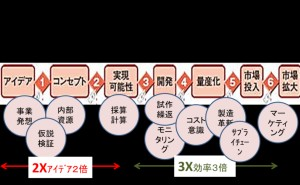

しかし、現実の世界では行動を起こしたからといって、いつもポジティブな結果となるわけではありません。ネガティブな結果や意味のない結果となることは、必ず起こります。私のこれまでの経験から得た感覚でいうと、行動を起こすと、良い結果を生むのが40%~60%、悪い結果を生むのが3%、残りが何も結果を生み出さないのではないかと思います。つまり、良い結果が生まれない確率は半分ぐらいあり、かなり高いわけです。

その結果、良い結果を強く期待している分、良い結果が生まれなかったり、悪い結果が生まれたりすると相当がっかりし、次の行動を起こさなくなってしまいます。そのため、あまりに行動の結果に拘泥すると、モチベーションを下げることになります。

●行動の結果は問わず、行動そのものを賞賛する

それではどうしたら良いか?

それは、結果を生まないもしくは悪い結果が生まれる状況を積極的に受け入れ、行動にはその結果を問わず、行動そのものを行ったこと自体を賞賛し、ひたすら行動することです。一見無ぼうに思われるかもしれませんが、そこには、2つの大きな理由があります。

・理由その1:良い結果は行動した数に比例する

私が座右の銘としている言葉に、「The reason why so little is done is because so little is attempted」(Samuel Smiles)があります。何かを成し遂げるには、行動の内容もさることながら、行動をすること自体が極めて重要であるということです。良い結果は行動した数に比例するのです。

つまり、非効率に思われるかもしれませんが、結果を生み出すには、「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」姿勢が大事なのです。

・理由その2:経験から学べる

「下手な鉄砲、数打ちゃ当たる」を実践する内に、実は、いろいろ経験が蓄積され、だんだん行動の...