知識は経験から生み出される 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その51)

1. 「知識」は「経験」から生み出される

2. 「百聞は一経験にしかず」

3. 形式知は他人の頭脳の細いストローを通して得られたものに過ぎない

4. 経験を得る対象の3つの分野:TAD

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る味覚 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その154)

現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための2つ目の要素「同じ一つの行動をするにしても思...

現在、イノベーション実現に向けての「思考の頻度を高める方法」を解説していますが、そのための2つ目の要素「同じ一つの行動をするにしても思...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その177) 妄想とイノベーション創出

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...

・見出しの番号は、前回からの連番です。 【目次】 妄想はネガティブに捉えられがちですが、私は妄想はイノベーション創出において、極め...

社員全員がオープン・イノベーターを目指すには 研究テーマの多様な情報源(その27)

前回のその26に続いて解説します。マーケティングの世界で、「社員全員がマーケター」という言葉があります。すなわち、マーケティング部門だけ...

前回のその26に続いて解説します。マーケティングの世界で、「社員全員がマーケター」という言葉があります。すなわち、マーケティング部門だけ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る設計部門の課題と原因分析(その2)

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

進捗の可視化は必要最小限にするのがポイント(その2)

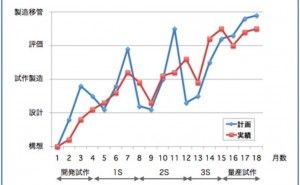

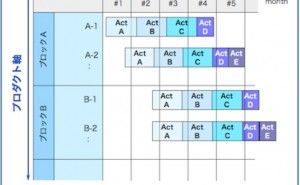

3. アクティビティとプロダクトの2軸管理 基本メトリクスセットの4指標(基本メトリクスと呼びます)について計画と実績...

3. アクティビティとプロダクトの2軸管理 基本メトリクスセットの4指標(基本メトリクスと呼びます)について計画と実績...

羽のない扇風機が創られた時の目標設定、横並び競争と何が違うのか?

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...