今回も、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」の解説です。今回は、発展段階(「期」)ついて解説します。

1. 発展段階

仏教用語に諸行無常という言葉があります。諸行無常とは、「この世の現実存在(森羅万象)はすべて、姿も本質も常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことをいう」(出所:ウィキペディア)、と説明されています。焦点を当てる対象に関わる全てが、時系列に変化していくということです。加えて、この変化も、斬新的、すなわちリニアな変化のみならず、段階的な変化をすることが多いものです。

段階的という意味は2つあり、1つは変化は、少しずつ変化する時期がある程度続くと、不連続に変化をすることと、もう一つはそれぞれの段階は「前の段階を踏まえて」、そこから不連続に変化するということです。

そのような段階を、良く「○○時代」や「○○期」と表現します。例えば、日本史においても、縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代・・・など、歴史の発展を、それぞれの段階の「○○時代」という名前の下、それぞれの時代の特徴付けを行い、またそれぞれの時代の関係性に基づき日本の歴史を捉えようとします。同様に地球の歴史も、先カンブリア時代、古生代、中生代、新生代などに分けて議論がなされます。

2. 揺籃期、成長期、成熟期、老衰期という「期」の概念

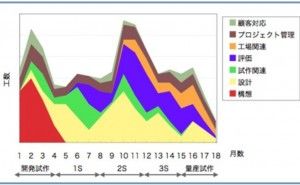

技術や市場の発展段階を議論する時に使う発展段階に、揺籃期、成長期、成熟期、老衰期があります。この名称は私が以前勤務していたアーサー・D・リトルで使用されていた名称ですが、他のコンサルティング会社でも似たような名称で、技術や市場の発展段階を呼んでいます。この概念は、新しい技術や市場が生まれ、消滅するまでのプロセスは、その環境の活発度に応じて、このような段階を経ていくというものです。

何か新しい技術や市場は、世界の一部(人や機関・会社)でその発端が生まれ、そしてその後その周辺での限定的な活動により少しづつゆっくり斬新的に発展をしていきます。それが揺籃期です。

しかし、その技術や市場の価値が見えてくると、世の中の注目を集め、急速にその進化の活動に参加するプレーヤーが増え、その技術や市場も急速に変化します。それが成長期です。

しかし、その後そのような活動から得られる追加的な成果はだんだん小さくなり、関係するプレーヤーは、追加的な活動を行わなくなります。また一部には、そのような活動から離脱するプレーヤーも増えてきます。それが成熟期です。

そして、急速にプレーヤーが減りごく一部のプレーヤーのみが、極めて限定された活動を行うようになります。そして最後にはそのような活動は消滅します。これが老衰期です。

3. 「期」の構成要素

混沌な状況、すなわち試行錯誤を含めある一連の活動を一定期間行うと、そこには本質的な重要な結果・結論・状態(それが良いものであれば、成果)が生まれます。通常、1つの単独の活動だけでは、そのような本質的な結果・結論・状態は生まれ難いものです。期とは、そのような一連の活動とその結果がセットになったものと言えます。そのため、その期...