エドワード・デシの4段階理論に基づき、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しています。今回は、その80の続きです。

1、最初から避けるべき第1段階と第2段階

デシの4段階理論の第1段階、第2段階を、第1段階:無理矢理やらされていると感じる段階、第2段階:ネガティブな要素の解消(やらないと評価が悪くなるなど)のための、一応主体的な行動をとる段階と説明しました。

現実にはこのような段階で行動していることは誰しもあることです。デシは外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの『段階』という言葉を使っているのですが、特に本来内発的動機付けで行われることが期待される分野では、そもそも最初からこのような『段階』は避けるべきと思われます。

2、最初に目指すべき第3段階

第3段階は「目的達成(外発的動機付け)のためには、これをやらなければならない」と、今やっていることの価値や利点(ポジティブな要素)を認識している段階です。最初から、この段階を実現するような働きかけをすることが重要です。

3、第3段階を実現するための活動

それでは、最初から第3段階を実現するためには、どのような活動を行えば良いのでしょうか?

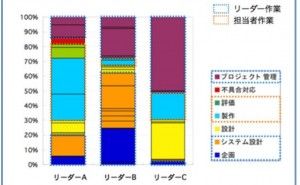

【その1】「有能感」への貢献:目的達成が自分自身の成長につながることを理解する

例えば、単に目的達成が会社の業績への貢献だけでなく、そのための行動が「自身の成長」につながること、すなわち「有能感」を持ち、それを向上させることに貢献することを、本人が理解することです。

目的達成への貢献が報酬や昇進また他の社員からの賞賛だけでは、デシが主張しているように真の内発的動機付けにはなりません。

そのためには、目的達成活動の自分自身が有能感を感じられそうな活動への翻訳が必要で、目の前の仕事を「どうしたら自分自身の得意としたい分野に貢献させることができるか?」といった思考を習慣付けることが重要です。

また会社側でその翻訳作業を支援することも必要です。これらをうまく進めるために、自分自身そして会社側で、以下の2点が必要と考えます。

(1) 日頃から自分自身が強化したい分野を明確にしておく

日頃から自分自身が、将来に向けて強化したい分野を明確にしておく作業が重要です。ここで重要なのが、すでに自分自身が得意と考える分野だけではなく、その得意分野のフロンティアを広げるべく、今後得意としたい分野を明らかにすることです。それにより内発的動機付けがされる対象が広がるからです。 また...