1. イノベーションに向けての技術の組織横断での活用の必然性:範囲の経済性

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 紙幣識別装置は、自動販売機や...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 1. はじめに 紙幣識別装置は、自動販売機や...

1. 苦労して決めた目標、部下がついてこない問題 新規事業・新商品に関わるコンサルティングの現場では、多かれ少なかれ必ずと言っていいほど発生する、...

1. 苦労して決めた目標、部下がついてこない問題 新規事業・新商品に関わるコンサルティングの現場では、多かれ少なかれ必ずと言っていいほど発生する、...

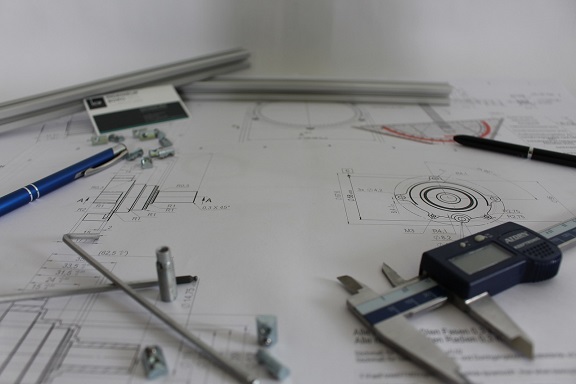

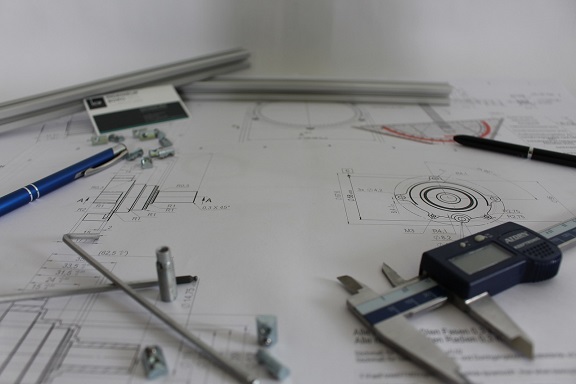

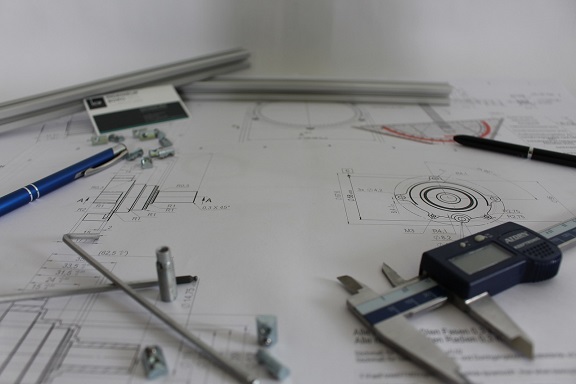

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

1. コーポレート研究への期待 近年、ものづくり企業においてコーポレート研究に対する期待が高まっています。そのなかで、新たにコーポレート研究組織を...

1. コーポレート研究への期待 近年、ものづくり企業においてコーポレート研究に対する期待が高まっています。そのなかで、新たにコーポレート研究組織を...

開催日: 2025-04-22

開催日: 2025-04-15

在庫あり

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします