公開資料の活用 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その35)

1. 公開資料の調査では、どのような視点で何を調べるのか

2. 時間軸の活動

3. 「何がどう変わるか」を考える

4. PESTの視点

5. WHAT(ニーズ)とHOW(ニーズ充足)の視点

(1) WHAT(ニーズ)の2つの視点

(2) HOW(ニーズ充足法)の2つの視点

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

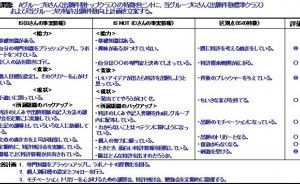

もっと見るIS/ISNOT思考法は、問題分析の基本

多くの場合、問題が起きて原因を推定する際には、何が起きたか、どこで起きたか、いつ起きたか、どの程度起きたかといった事実を頭の中に入れた上で、可能性のある...

多くの場合、問題が起きて原因を推定する際には、何が起きたか、どこで起きたか、いつ起きたか、どの程度起きたかといった事実を頭の中に入れた上で、可能性のある...

原因結果、逆ピラミッド 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その74)

今回は、普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その73)で提示した原因の結果の4つの類型の内、3つ目の逆ピラミッドについて解説します。 ◆関連...

今回は、普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その73)で提示した原因の結果の4つの類型の内、3つ目の逆ピラミッドについて解説します。 ◆関連...

技術開発戦略の6つの判断基準

1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...

1. 技術開発戦略立案の背景 いくつかの中小企業の経営者から、技術開発戦略を立案する場合に、判断基準は何ですかとの質問を受けました。それに対して筆者は...

「技術マネジメント総合」の活用事例

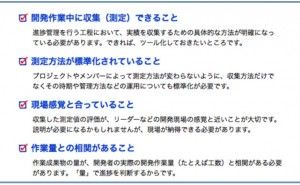

もっと見るソフトウェア開発の成果物による進捗管理 プロジェクト管理の仕組み (その16)

前回は、計画時の見積もり精度を上げるための基準モデルと、進捗を見える化するための基本ツールである基本メトリクスセットのひとつ、作業成果物メトリクスについ...

前回は、計画時の見積もり精度を上げるための基準モデルと、進捗を見える化するための基本ツールである基本メトリクスセットのひとつ、作業成果物メトリクスについ...

システム設計4 プロジェクト管理の仕組み (その36)

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

前回はシステム設計を、開発工程上はシステムエンジニアリングと、ハードやソフトなどのサブシステムのエンジニアリングの両方と定義しました。ここで、システムエ...

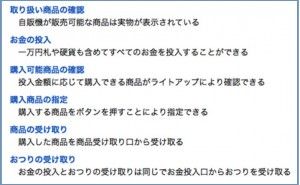

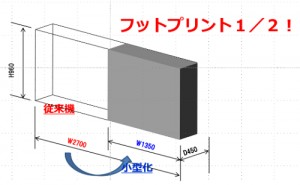

QFD-TRIZを活用した革新的製品開発への挑戦

♦ 限られた人員、予算で効率的にヒット製品を 1. QFD-TRIZ導入の背景 今回は創業当初から電磁バルブなどの「機器事業」と、198...

♦ 限られた人員、予算で効率的にヒット製品を 1. QFD-TRIZ導入の背景 今回は創業当初から電磁バルブなどの「機器事業」と、198...