前回から3つの方向性の中で、最初の方向性である「思考パターンの固定化という問題を意識し、思考パターンを拡大する強い意志を持つ」について解説しています。前回は「人間の思考はパターン化しマイオピア(近視眼)に陥るもの」について話をしました。今回は、思考パターンを拡大する強い意志を持つ方法を解説します。

1、自分や自組織の固定観念の存在を自覚

人間の脳は、そもそも思考をパターン化するようにできているので、それを払拭することはできません。また、思考のパターン化は人間が生きるために脳を効率的に利用するための有効手段ですので、それを捨てることは正しい選択ではありません。

そのため、思考のパターン化を前向きに受け入れる一方で、更なる多様な思考パターンの獲得を積極的に進める必要があります。それでは、そのためのモチベーションを高めるにはどうしたらよいのでしょうか。それは、常に自分自身が知らず知らずのうちに、既存のパターンに囚われて思考してしまうという点を、強く自戒し続けるということです。

2、Out-of-the-Box思考をするための「ばかり分析」

そのための有効な方法が「ばかり」分析です。既存の思考の枠にとらわれない思考を意味する言葉に、Out-of-the-Box思考があります。「箱(the Box)」、すなわち「既存の思考の枠」の中ではなく、箱の外(Out of the Box)で思考をすることを示した言葉です。それではどうしたら「Out-of-the-Box思考」ができるのでしょうか。

それは、日々自分や自分達が囚われている箱の中の思考を知ることです。

私はそのような活動を「ばかり分析」と呼んでいます。自分自身や自分の組織は、固定的な思考パターンを持っています。日々ついついそのような思考パターンで考えてしまうので、そのような思考パターン、すなわち「ばかり」を知ることが「ばかり分析」です。「ばかり」という言葉を思い付いたのは、ある産業用電子装置の会社で開かれた各事業部ごとの戦略発表会に参加した時のことです。

その場で発表を聞いた社長は「うちは大型の◯◯『ばかり』を対象としているが、小型の〇〇の市場が成長しているのになぜやらないのだ」という意見を発言されました。それを聞き「そうだな、組織には思考パターン、すなわち『ばかり』が必ずあるな」と認識した次第です。

今思えば、その言葉を思い付いた背景には20年以上も前、ある外資系経営コンサルティング会社の東京事務所に勤務していた時、米国本社のコンサルタントが書いた「The Unwritten Rules of the Game」を同僚と一緒に翻訳したことが頭に残っていたのかもしれません。

「The Unwritten Rules of the Game」とは組織の暗黙の不文律で、組織内で明文化されていないが、組織に広く存在する様々な不文律(やっていいことと、やってはいけないことなどのルール)を意味し、それは日々の社員や組織の思考や活動を強く規定するものです。企業文化の重要な一部と定義することができます。

3、「ばかり分析」で何をするか?

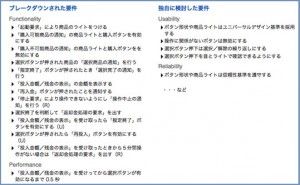

ばかり分析は分析という名前がついているため、何か難しい事をするように思われるかもしれませんが、単に既に存在する思考パターンをリストにしてみるだけです。

(1) 個人単位で

個人であれば、落ち着いた静かな...