現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の「関係性の種類」の中の「(3)包含」について考えてみたいと思います(普通の組織をイノベーティブにする処方箋(その71) 知識・経験を関係性で整理するを参照)。

1. 関係性の種類

それでは、要素の間にはどのような関係性の種類があるのでしょうか?

(1) 原因と結果

関係性で誰でもすぐ気が付くものに、原因と結果があります。ある要素が他の要素を生み出すという関係です。

(2) 影響を与える

原因と結果のように、ある要素が他の要素を生み出すというまでの強い関係ではなく、前者が後者に何らかの影響を当える関係も存在します。

(3) 包含

ある要素が他のより大きな要素の一部になっている、すなわち包含されているという関係です。

(4) 一部を共有

ある要素とある要素が完全に独立しておらず、一部を共有しているような関係です。

(5) 並列

何らかの関係性の全体の構造の中で、同じ位置付けであり、かつ両者間には重複はなく独立している関係です。

2. 「包含」とは

包含とはある要素が、他のより大きな全体の一部になっている状況をいいます。

この「包含」という関係性において、イノベーティブな発想をする上で重要なのは、あくまでそれは一部であって全体ではないということです。全体の構成要素は他にもあるわけで、その他の要素に目を向けることで、今まで見えていなかったものが見えてくることはよくあることです。

3. パターン化からもたらされる一部を全体と考える誤り

世の中「そもそも、これ(A)はこういうもの(B)だ」と断定的にいわれることは多いものです。

特に目上の者が目下の者へ、例えば上司が部下に対して、親が子供に対して、先生が生徒に対して、このようにいう傾向があります。もちろん目上のより多くの経験をし、より多くの学びをしてきた者の主張が正しいことは多いと思います。

しかしイノベーティブに考える上で大事なのは、本当に「いつもA=Bなのか」ということです。本当はBcA(BがAを包含している)で、AはBの一部に過ぎないということは現実にはあるものです。

人間は思考をパターン化するようにできています。これは容量の小さな人間の脳を省エネ運転で効率的に使うため、誰にでも備わった活動です。何か危機に遭遇した場合、瞬時にその対象を把握して対処をとるためのものです。

また学びにおいても、十分にその正しさを自分自身で検討しないで、学ぶということは多いものです。自分で一つひとつ検証して学んでいては、本来学ばなければならない膨大な知識を吸収することはできませんし、そもそも面倒です。世の中で常識といわれていることに無批判に従うのは、そのためです。

4. Bに包含されているA以外を考えてみる

ここで考えなければいけないのが、そのパターンや「常識」が全ての場合に当てはまるかということです。もちろんそのパターンや常識自体を疑って、それが正しいかを考えることは重要かもしれません。しかし現実には大所では正しいことは多いものです。ここで目を向けるべきは「大所」以外の部分です。

そこには、世の中では、また自分自身が気が付いていない、A以外の要素や前提がある可能性が大きいもので、それが新しい発見となります。

実は最近、この重要性を気づかせてくれることに出合いました。

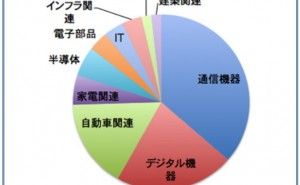

私は現在MOTの大学院で教員をしていますが、私のゼミの院生に中堅の自動車部品メーカーの3代目の方がいます。彼の卒論のテーマは彼の会社の中国戦略を策定することですが、彼の議論の中に「中国人は...