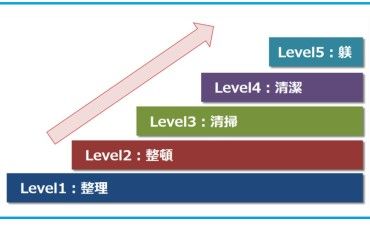

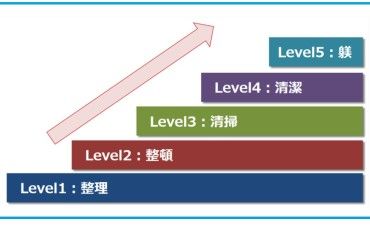

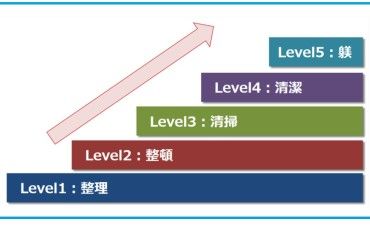

【5Sの基本 連載目次】

◆5Sの基本(その3)整頓

【目次】

1.整頓

2.整頓しないために発生するムダ

3.整頓の進め方

4.整頓の具体例

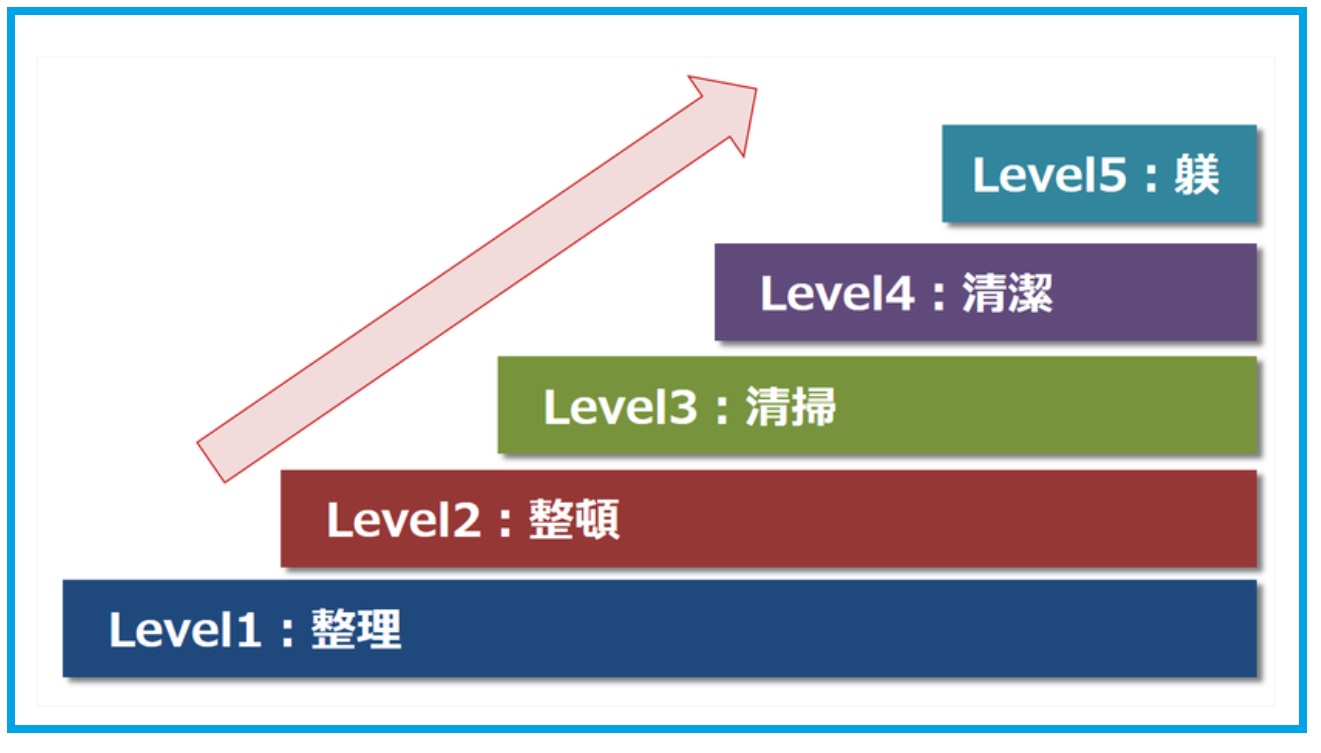

1.整頓

整理がしっかりできたら、次は整頓です。整頓とは、「安全」「品質維持」「能率的」なものの置き方をし、いるものがいるだけ、誰でもすぐ取り出せる状態にしておくことです。整頓の視点としては、次の3点がポイントになります。

- ①新入社員や、他職場の人、滅多に工場へ来ない人の立場で、何がどこにあるか分かるようにすること

- ②すぐに取り出せて使用できるような工夫が置き場と置かれるもの自体にされていること

- ③元に戻しやすくなっていること。戻っていなかったり誤って置かれていたらすぐにわかること

2.整頓しないために発生するムダ

整頓が行われていないと、いろいろなところで時間が余計にかかり、リードタイムが長くなっていきます。その結果、次の5点が発生しますので注意が必要です。

- ①探す時間のムダ

- ②工程がストップするムダ

- ③ないと思い、余分に買うムダ

- ④計画変更が発生するムダ

- ⑤納期遅れになるムダ

3.整頓の進め方

(1)整理を徹底的に実施する

整頓の進め方ですが、まず最初は前段階である整理を徹底的に行うことが重要になります。本当に必要なものだけが必要な量だけある状態を前提にしないと、いらないものを整頓してしまうことになり、結果として探す時間を生んでしまいます。また、工具などは、個人で持つのか、グループで共有するのかを判断し、その認識をグループで共有することも必要です。

(2)置き場を決める

整理ができたら、いよいよ整頓です。まずは置き場を決めていきます。使用頻度や使い勝手を考えて最適な置き場を決めていきます。また、よく使うものほど近くに置くのが原則ですので、使いにくかったら改善していくことも必要になります。

(3)置き方を決める

置き場所を決めたら、次は置き方を考えます。重ねる、立てる、横にする、並べる、吊るす、など保管の方法はいろいろあります。整頓するものの形状や量、使用頻度や使い方を考えて、適切な置き方を決めていきます。

(4)表示

置き方を決めたら、次は置き場所の表示をします。そのスペースは何を置く場所であるかを表示すると、違うものが置かれたときにすぐにわかるようにします。また、治工具などには、置くもの自体にも通し番号などの表示をすることで、もしなくなった場合にも何番のものがなくなったのか、それを使用していたのは誰なのかがすぐにわかるようになります。

4.整頓の具体例

(1)何がどこにあるか、誰にでもわかるように置く

小物を保管しておくような収納棚では、それぞれの棚に置くものの品名などを表示して、何を置くためのスペースであるかを明示します。形状が似ている部品の場合、部品の写真も貼り付けて置き間違いや取り出し間違いを防止している工場もあります。合わせて、定数管理や残数管理も行えば、必要な量だけにコントロールすることも可能になります。

共用工具では、以下の様なボードに工具を並べておく方法もあります。飛行機の整備工場では、工具をエンジンの中に置き忘れると大事故につながりますので、この様なボードに工具を置いておき、作業前、作業後にすべての工具があるかを確認しています。

(2)取り出しやすく、元に戻しやすい工夫

取り出しやすく、元に戻しやすい工夫も重要です。ドライバーやスパナは、複数のサイズの工具を使い分けますので、工具箱にまとめて入れると探す手間が必要になってしまします。このような工具管理版を用意して、サイズの順に並べれば、使用するサイズを探すムダを減らすことができます。

【影絵管理】

影絵管理やスポット表示はよく使われる方法です。影絵管理は、ボード側に工具と同じ影を表示しておくことで、違う工具が置かれたときに、すぐにわかるようにする仕組みです。スポット表示は、ものを置く場所を定めるためのもので、表示の真上にものを置くようにします。こうすることで、必要なものをいつも必ず同じ位置に置くことができます。

(3)色別管理

色別管理は、液体などを識別管理する方法で...