【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】

前回は短期開発プロセスのしくみ構築を進めて行く上において、考え得られる現状の問題点を挙げてみましたので、今回はそれらの問題点をクリアしつつ、短期開発プロセスのしくみ構築を進めていく方法をご紹介致します。

はじめに、本活動は各部門の課長クラスの方が中心となって企画・検討・推進していきます。以下、活動の取り組み概要を順に追って説明してまいります。

まず対象となるプロセスと業務範囲を決めます。新製品開発のプロセスか、新規商品開発のプロセスか、各場合の製品カテゴリーとそのプロセスの始まりと終わりをどうするか等を決め、活動の前提とします。いづれの場合にも量産プロセスまで検討することにはなります。

対象と範囲が決まったら、そのプロセスについて実務経験を基に、今後どのように変えていきたいのか管理監督者各人の思いを挙げてまとめます。何故なら、今後は将来のリーダーの核になる彼らが中心となって開発業務を進めて行くことになるからです。

次に現状のプロセスの実態を調査していきます。ここでのポイントは、問題点の確からしさを追求することです。とかく問題とされるいることの多くは個人の主観で語られており、客観的根拠に基づいて本当の問題かどうか判断されぬまま問題視されていることが多いからです。その後、彼らの思いと、実際の問題から将来のあるべき姿を描き、新開発プロセスのモデルとコンセプトを決めていきます。これは、プロセスの企画案と思ってください。

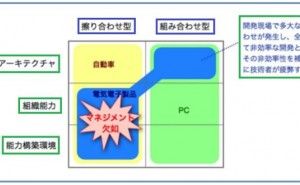

そしていよいよ新開発プロセスモデルとコンセプトを基に解決すべき、造り上げるべき課題の抽出とそれらの具体的な検討に入ります。ここでは、基幹プロセスをまずしっかり組み立てていきます。これは主要の業務システムと運営体制を検討していくものです。

この基幹プロセス(例えば商品企画から初期流動管理解除までのプロセス)を検討していくと、補完すべきプロセスの見直しの必要性が明らかになってきます。これは、設計基準であったり品質基準、試作評価基準といった各種基準やその運用方法等々が相当します。 これらのプロセス課題を具現化し運用可能な状態に彼ら(課長クラスの方々)自身の手によって創り込んでいきます。ただし、補完システムは検討ボリュームが多いことから、彼らをリーダーに組織横断的ワーキンググループを課題別に編成し具現化していきます。

当然各グループ間での共通課題にまたがる課題が出てきますので、相互検討の場を設けて課題解決に当たります。全体の運営はもっと複雑なので、その方法については割愛いたします。 その後、新開発プロセスを実務へ移管しつつ、実施案の是正を図りながら体制を整え、確立していきます。その過程で業務規程も修正して...