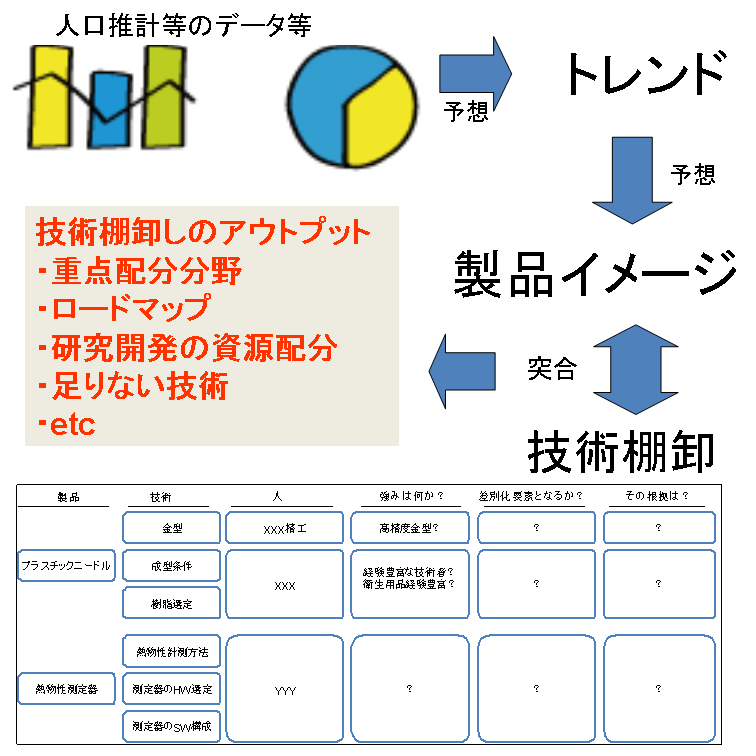

1.技術の棚卸はトレンド分析と表裏一体

技術の棚卸しは将来の製品像を占うトレンド分析と表裏一体です。トレンド分析は、人口推計等の統計データから将来の社会、くらしを予想し、そこから新しい製品・サービスイメージをつくるというもの。一方の技術の棚卸しは、どのような技術を保有しているか足元を確認するもの。両者を合わせて見ることで、将来的に不足しそうな資源は何かが予測でき、研究開発のリソース配分が考えられます。

しかし未来を予想しても、そこからいきなり技術には結びつきません。将来に伸びそうな商品の技術要素を分解して、それとの組み合わせを考える必要があります。

例えば2015年の段階で、ヘッドアップディスプレイという「伸びそうな市場」があり、微細加工技術を保有する会社が技術の棚卸しをしているとしましょう。ヘッドアップディスプレイを技術要素に分解すると、光源、コンバイナ(シースルーのディスプレイ)等に分解できます。

微細加工の得意な会社であれば、このようなコンバイナの加工が可能であるかもしれない、と発想するでしょう。そして、コンバイナを実現するための方法論を考え、次に、コンバイナを作っている会社を調べます。これは特許で調査が可能です。

狙いはその会社のコンバイナのサプライヤになることで、その会社に対してアプリケーションの提案をするために研究開発します。これがテーマにつながるのです。

必要なのはアプリケーションを作り出すという意思であり、アプリケーションの発見ではありません。発見されるのは、あくまでもアプリケーションの可能性までです。その上で必要なのは、アプリケーションを実現する活動です。

2.技術の棚卸で何ができるのか?

結論から言えば、技術の棚卸だけをしても何の成果も生まれません。また一人の経営者が全体を見渡せるような中小企業の場合には、棚卸をしても効果は少ないでしょう。一人で見渡せる範囲であれば、大体暗黙知のままで事足ります。大がかりな技術の棚卸をして意味がある会社は、中堅~大企業で、足もとの確認のためです。

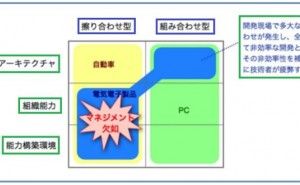

すなわち自分たちの会社がどのようになっていくか、ビジョンの策定が先です。ビジョンの策定に関してはまずマクロトレンド分析を行い、それと並行して技術の棚卸を行って自社の現状の技術を把握するのです。

現状とビジョンの差異を分析し、それを埋めるように研究開発の方向性を決定します。

3.なぜ技術の棚卸が必要か?

技術の棚卸は非常に面倒ですが、多くのメリットがあります。どんな企業でも期末に必ず資産を棚卸するのに対し、技術の場合会計的に計上されている訳ではないため、棚卸は「わざわざ」実施しなければなりません。

そこで、技術の棚卸を行う大義名分が必要になりますが、そこには下に列挙するような目的があり、これがそのまま技術の棚卸を行う理由となります。なお、これらの目的は独立したものでなく、相互に関連させて行う事が効率的です。

・自社の技術資産について共通の認識を持つ

・足りない技術を明確にする

・事業の方向性を踏まえて研究開発の資源配分を検討する

4.技術の棚卸結果をもとにテーマ探索が出来るか?

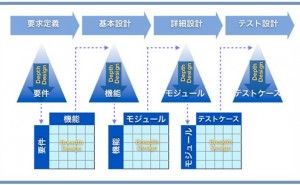

技術の棚卸をベースとして、アプリケーションを探索する方法論があります。技術の棚卸の結果、細分化された要素技術が出てくるので、それらが他に展開できないかと探索的に調査する方法です。

しかし私は、この方法は難しいと思っています。というのは、技術の棚卸結果を見ながらそのアプリケーションを思いつくのであれば、そもそも棚卸などしなくても思いついていると思うからです。技術の棚卸は、要素技術の強さ(競合優位性)を判断するには必須でしょう。ただし、競合優位性があるからと言って、市場性があるとは限りません。また技術の棚卸の結果、強いと判断されたものが今後のビジネストレンドに合致する訳ではないのです。

技術棚卸の結果は結果として受け止めるとしても、伸びゆく市場でのアプリケーションを探すための活動を、同時並行的、職務的に進めることが求められます。一時的、プロジェクト的な取り組みではないことを心に留めるべきです。むしろ、技術テーマのエンジニアが、「誰かの役に立ちたい」と考えて自らの技術を伸ばす機会を探るのがいいのではないかと思います。

(1)技術企画がテーマ探索をする場合

技術の棚卸結果を見ながら、そのアプリケーションを考えるのは、棚卸や技術企画の担当者でしょうか?技術企画の担当者が棚卸し結果...