記事検索

7,504件中 6,161~6,180件目

-

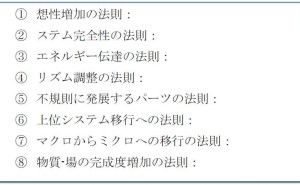

TRIZ によるロジカルアイデア創造法(その8)

(2) 技術システムの進化の流れ(トレンド)を活用する方法 ◆TRIZの説明ページへのリンク 「矛盾」の解決に加えて、もう一つのやり... -

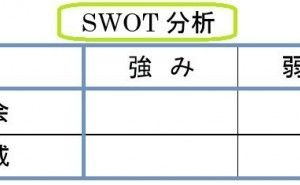

中小製造業の売上増加術(その3)

【中小製造業の売上増加術 連載目次】 1.販路開拓の進め方 2.自社の特徴と価格情報を生かす 3.販路開拓活動で価格情報を生かす... -

中小製造業の売上増加術(その2)

【中小製造業の売上増加術 連載目次】 1.販路開拓の進め方 2.自社の特徴と価格情報を生かす 3.販路開拓活動で価格情報を生かす... -

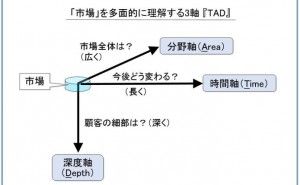

研究開発部門にスパークを起こすとは

◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての... -

TRIZ によるロジカルアイデア創造法(その7)

前回のその6に続いて解説します。「39の特性パラメータ」を使って固有の矛盾を抽象化した矛盾に言い換えると、1通りの組合せにきっちりと決まる場合は少なく、... -

デザインによる知的資産経営:企業理念の具体化(その2)

企業理念の具体化(その1)に続いて解説します。今回は、具体性のある企業理念の策定(見直し)と、企業理念を具体的な規範に落とし込む手法について解説します。... -

『価値づくり』の研究開発マネジメント (その7)

前回は、「技術を目いっぱい拡大」に関する活動の中でコア技術について、解説しました。今回は、企業にとってオープンイノベーションを進めるに当たり、コア技術が... -

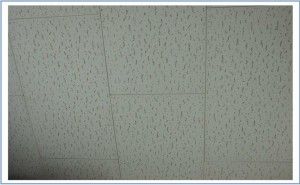

クリーンルーム天井のフィルターカバーについて

乱流式や混流式のクリーンルームは、超微細加工の工程では使われていませんが、清浄度がクラス1000以下のクリーンルームでは採用されています。写真中央の天井... -

Advanced 40の発明原理: 22 災い転じて福となす原理 (最終的に効果を得る、逆転する:Blessing in disguise)

前回の21 高速実行原理に続いて解説します。今まで、何処でも誰でも使えるTRIZツールづくりを試行してきました。その過程で、抽象化思考の苦手な人が、意外... -

デザインによる知的資産経営:企業理念の具体化(その1)

具体性のある企業理念の策定(見直し)と、企業理念を具体的な規範に落とし込む手法について解説します。今回は、企業理念と具体的な規範についてです。 &nb... -

TRIZ によるロジカルアイデア創造法(その6)

第2章:TRIZトゥリーズとは(創造的問題解決の技法) 前回のその5に続いて解説します。 ◆TRIZの説明ページへのリンク 3.TRIZの基本構成 ... -

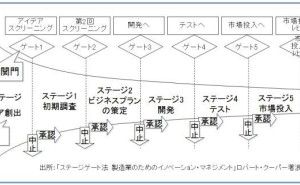

ステージゲートプロセスの活用(その3)

4.ステージゲートプロセスにおける不確実性の対処の工夫 前回のその2に続いて解説します。革新性(イノベーション)と表裏一体の関係にある... -

Advanced 40の発明原理: 21 高速実行原理 (瞬時に処理する、時間で分離する:Skipping)

前回の20 連続性原理に続いて解説します。今まで、何処でも誰でも使えるTRIZツールづくりを試行してきました。その過程で、抽象化思考の苦手な人が、意外に... -

中小製造業の売上増加術(その1)

【中小製造業の売上増加術 連載目次】 1.販路開拓の進め方 2.自社の特徴と価格情報を生かす 3.販路開拓活動で価格情報を生かす... -

ステージゲートプロセスの活用(その2)

4.ステージゲートプロセスにおける不確実性の対処の工夫 前回のその1に続いて解説します。革新性(イノベーション)と表裏一体の関係にある... -

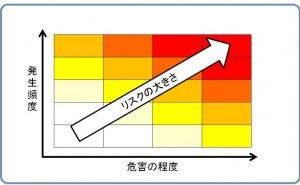

3ステップメソッド:リスク低減の原則

1. リスク低減の重要性 製品安全に関する大規模なリコールですが、エアバッグメーカーのタカタや家具メーカーのイケアなど、いずれも数千万台規模のリコール... -

侵害予防調査の基本的な考え方とポイント

自社で製造販売する製品が、他社の特許権を侵害していないのか、これを確認するために特許調査を行う場合があります(侵害予防調査、侵害回避調査、クリアランスな... -

クリーンルームの天井からの落下塵について

1.クリーンルームにすれば品質は向上するという神話 ものづくり企業の中には、品質向上のために、元々はクリーンルームではなかった作業エリ... -

中国工場のレベルを高める第1歩とは

中国工場の品質管理体制の構築、品質改善の支援・指導について解説します。今回は、従業員教育についてです。従業員教育の始めは、現場の管理者や検査員を対象とし... -

ステージゲートプロセスの活用(その1)

1.ステージゲートプロセスの目的 ステージゲートプロセスは、日本では研究開発テーマを管理する手法と理解されていますが、その理解は正しく...