『価値づくり』の研究開発マネジメント (その7)

1.オープンイノベーションを成立させる2つの前提

(1)前提その1:相手方が求める強みを自社が保有すること

(2)前提その2:金でオープンイノベーションを実現する

2.強みのない企業においては高い利益率を実現することはできない

3.自社の強みとは

(1)顧客価値を実現し、それを市場に届けるまでのバリューチェーン全体(エコシステム)

(2)そのバリューチェーンの一部

(3)バリューチェーンを支える無形資産(ブランド、技術など)

4.自社の強みとしてのコア技術

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る設計品質の作り込みと、人的設計ミス防止策(その2)

【設計品質の作り込みと人的設計ミス防止策 連載目次】 1. 設計品質とはなにか 2. 設計プロセスと設計ミス回避策 3. 設計ミ...

【設計品質の作り込みと人的設計ミス防止策 連載目次】 1. 設計品質とはなにか 2. 設計プロセスと設計ミス回避策 3. 設計ミ...

研究開発で行うBCPとは 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その66)

1. 企業におけるBCP 2020年3月11日、WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的感染爆発)宣言をしました。 同...

1. 企業におけるBCP 2020年3月11日、WHO(世界保健機関)が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的感染爆発)宣言をしました。 同...

製品設計における納入仕様書の役割(その1)

1.製品の納入側から受入側へ提出する「文書」とは 製品設計では、顧客や協力会社、自社内の部署間において、様々な「文書」を取り交わす必要があります。...

1.製品の納入側から受入側へ提出する「文書」とは 製品設計では、顧客や協力会社、自社内の部署間において、様々な「文書」を取り交わす必要があります。...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見るプリウスの開発事例から学ぶ画期的挑戦

トヨタ・プリウスが1997年に世界初の量産ハイブリッド車として市場に出た時は大きな衝撃を社会にもたらしました。2009年に20万8876台を売り上げ、...

トヨタ・プリウスが1997年に世界初の量産ハイブリッド車として市場に出た時は大きな衝撃を社会にもたらしました。2009年に20万8876台を売り上げ、...

スケールド・アジャイル・フレームワーク (SAFe) の導入開始

はたして僕が勤める企業はスケールド・アジャイル・フレームワーク (SAFe) を上手く導入で...

はたして僕が勤める企業はスケールド・アジャイル・フレームワーク (SAFe) を上手く導入で...

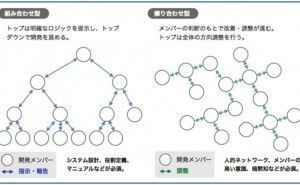

擦り合わせ型と組み合わせ型、目指すべき開発体制とは(その3)

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を引きず...