『価値づくり』の研究開発マネジメント (その2)

1.「効率的」に「多様」な活動を行う

2.企業の知見・経験を利用できる分野で活動をする

3.対象分野を「目いっぱい広げる」

4.「効率的」に「多様性」を求める分野:市場と技術

5.日本の製造業の大きな問題:視野狭窄

6.自社の市場と技術を目いっぱい広く、遠く見る

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る『業界初のテーマ』を簡単に認めても良いのか?~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その40)

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリキュラム」に...

日本の事例 オープンイノベーションとは(その4)

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その174)イノベーション創出

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...

【目次】 【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その173)へのリンク】 前回まで自分が生物...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る‐顧客の難しい要求に取り組む ‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その2)

前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...

前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...

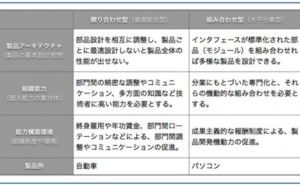

擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その1)

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...

【目指すべき開発体制 連載目次】 目指すべき開発体制とは(その1)擦り合わせ型と組み合わせ型 目指すべき開発体制とは(その2)日本企業文化を...

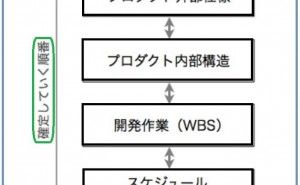

進捗管理可能なソフト開発計画 プロジェクト管理の仕組み (その6)

前回のその5:ソフト開発計画の作成方法に続いて解説します。 製品機能に対するソフトウェアの各モジュールが実装すべき処理(内部機能)が...

前回のその5:ソフト開発計画の作成方法に続いて解説します。 製品機能に対するソフトウェアの各モジュールが実装すべき処理(内部機能)が...