『価値づくり』の研究開発マネジメント (その17)

1.オープンイノベーションに対する漠然とした不安

(1)ビジネスモデル変更への心理的抵抗

(2)オープンイノベーションの成果が想定できない

(3)取引コストの大きさと対処策が分からない

2.自社の強みの本質を見極める

3.リスクをとる覚悟をする

4.「学習」する姿勢を持つ

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る新しい挑戦はハードルを下げる 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その68)

1、モチベーションを失うケース 先日、開発リーダーをされている方からこんな相談を受けました。「自由な発想で新規事業の開発をしてくれ!というオーダー...

1、モチベーションを失うケース 先日、開発リーダーをされている方からこんな相談を受けました。「自由な発想で新規事業の開発をしてくれ!というオーダー...

技術はリスト化しておく 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その11)

「技術戦略」および開発テーマを決定するための準備において、コア技術の決定が必要です。 &n...

「技術戦略」および開発テーマを決定するための準備において、コア技術の決定が必要です。 &n...

イノベーションの創造 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その133)

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その132)へのリンク】 現在「切り取った知識の重要部分を発想するフレー...

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その132)へのリンク】 現在「切り取った知識の重要部分を発想するフレー...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る設計部門と組織政治の影響(その2)

前回のその1に続いて解説します。 1. 政治的要因のリストアップ 設計部門と組織政治の影響を考察する際に、最初にや...

前回のその1に続いて解説します。 1. 政治的要因のリストアップ 設計部門と組織政治の影響を考察する際に、最初にや...

製品設計におけるトレードオフのコントロールとは

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...

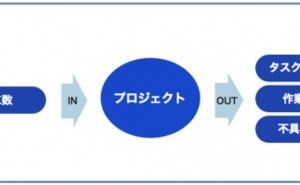

作業要素の進捗分析1 プロジェクト管理の仕組み (その18)

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...

連載で、進捗管理に利用する基本メトリクスセット(図41)について解説を続けています。前回はソフトウェア開発における成果物メトリクスについて解説しました。...