『価値づくり』の研究開発マネジメント (その11)

1.競争原理とは

2.既存の自社の「一連の機能」ではベストな製品を実現することは難しい

3.オープンイノベーションでベストな製品が実現できる

4、「協創」の前には「競争」がある:自社は単一機能の競争で勝たなければならない

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る新規事業、新商品開発に対する3つの成功要因

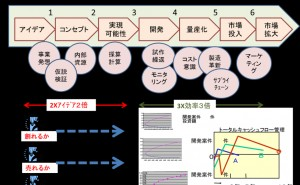

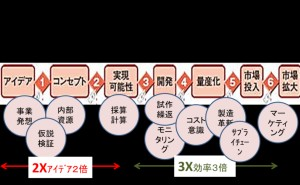

新規事業成功への鍵は、コンセプトづくり、試作開発、製造販売へのプロジェクトで常に①創れるか、②売れるか、③儲かるかを問い続けることと言われます。 ポ...

新規事業成功への鍵は、コンセプトづくり、試作開発、製造販売へのプロジェクトで常に①創れるか、②売れるか、③儲かるかを問い続けることと言われます。 ポ...

オープンイノベーションの戦略性 研究テーマの多様な情報源(その16)

1.オープンイノベーションが実行されない理由 ◆関連解説『技術マネジメントとは』 前回のその15に続いて、解説し...

1.オープンイノベーションが実行されない理由 ◆関連解説『技術マネジメントとは』 前回のその15に続いて、解説し...

活動で考慮すべきこと 1 開発効率を上げる(その6)

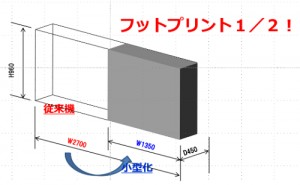

【開発効率向上の重要性 連載目次】 製造業の生産性 開発効率向上の重要性 開発効率向上活動の考え方 開発効率向上、活動計画 1 ...

【開発効率向上の重要性 連載目次】 製造業の生産性 開発効率向上の重要性 開発効率向上活動の考え方 開発効率向上、活動計画 1 ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見るQFD-TRIZを活用した革新的製品開発への挑戦

♦ 限られた人員、予算で効率的にヒット製品を 1. QFD-TRIZ導入の背景 今回は創業当初から電磁バルブなどの「機器事業」と、198...

♦ 限られた人員、予算で効率的にヒット製品を 1. QFD-TRIZ導入の背景 今回は創業当初から電磁バルブなどの「機器事業」と、198...

高齢化社会の「アンメットニーズ」ー米国3M社の事例

技術から事業価値への転換こそが、成長戦略成功の鍵と言われて久しい。しかし今年に入っても設備投資に踏み切る企業が多いとは言えないのは、稼げる事業テーマや新...

技術から事業価値への転換こそが、成長戦略成功の鍵と言われて久しい。しかし今年に入っても設備投資に踏み切る企業が多いとは言えないのは、稼げる事業テーマや新...

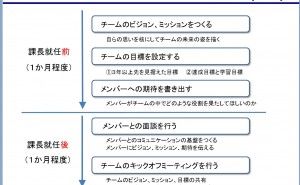

開発部門の管理職が学ぶべきこととは

今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...

今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...