『価値づくり』の研究開発マネジメント (その1)

1.生産と研究開発の違い:『確実性』の違い

2.二つの間違った研究開発マネジメントを行っている企業のパターン

3.不確実な環境下で正しい意思決定を行うには

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

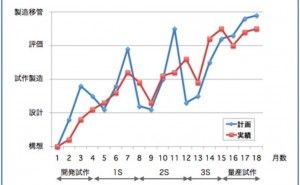

もっと見る開発進捗は数字で表現した方が確実に進む 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その28)

今回のテーマは、開発を効果的に加速させる進捗管理方法のご紹介です。例えば、会社全体のスキルア...

今回のテーマは、開発を効果的に加速させる進捗管理方法のご紹介です。例えば、会社全体のスキルア...

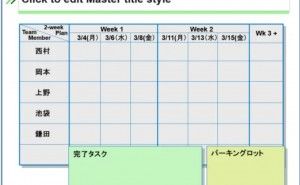

リーン製品開発の全体像 – 可視化ワークフロー管理 – バーチャルボード

前回の「リーン製品開発※の全体像 – ビジュアルプロジェクトボード」に続けて解説します。 ◆ バーチャルボ...

前回の「リーン製品開発※の全体像 – ビジュアルプロジェクトボード」に続けて解説します。 ◆ バーチャルボ...

テクノロジー事業に必要な戦略とは 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その2)

ビジネスにおける戦略書というと、最もポピュラーなものとして「経営戦略書」が挙げられます。 ...

ビジネスにおける戦略書というと、最もポピュラーなものとして「経営戦略書」が挙げられます。 ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

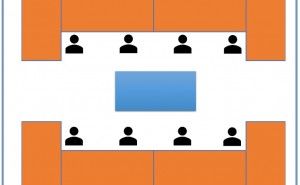

もっと見るチーム力を活かす設計ルームのレイアウトとは

今回は、金型メーカーに限らず、機械設備メーカーなども含め、設計室(設計ルーム)でチーム力を活かすレイアウトについて解説します。 &nb...

今回は、金型メーカーに限らず、機械設備メーカーなども含め、設計室(設計ルーム)でチーム力を活かすレイアウトについて解説します。 &nb...

製品開発部へのカンバン導入記(その2)

前回からの続きです。前回は製品開発部がカンバンを導入するに至った簡単な経緯と、最初の問題点(...

前回からの続きです。前回は製品開発部がカンバンを導入するに至った簡単な経緯と、最初の問題点(...

設計部門の課題と原因分析(その2)

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...

【設計部門の課題と原因分析 連載目次】 1. 設計部門の現状を正確に特定する 2. 課題分析と課題の根本原因除去 3. 設計部門用に用意したコン...