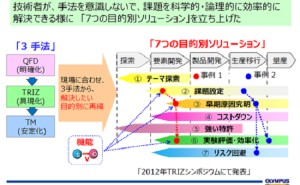

5.システムの創造ができるπ型技術者であれ

事業戦略によるテーマを満足するシステムを創造することが技術者の第一の仕事ですが,最近企業を訪れて管理者の方に話を聞きますと,システムの創造ができない技術者が多いということです。

今までの教育である,1+2=3という決められた一つの答えを出せば合格するという受験体制を経てきた技術者には,物まねでシステムを造り,決められた規格に合格しておれば良品と考えるのも無理がないことです。彼らにとっては,たくさんのシステムの中から,機能を満足する最適なシステムを考案することは難しい作業です。

企業では,□+○=3になるような□や○の答えを早く出すことが要求されています。しかし,理論で説明できる範囲は限られていますから,その中に答えがないと諦めてしまう技術者が多いのです。

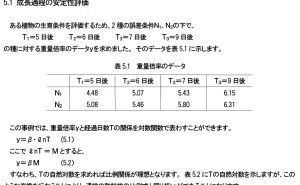

品質工学ではシステムを創造することは出来ませんが,考案されたシステムの評価は品質工学の役割ですから,パラメータ設計で沢山のシステムを評価して最適な答えを出...