過去の情報を有効に活用したい

811件中 781~800件目

-

先願主義への移行 ! アメリカ特許制度の改正とは

2011年9月16日にオバマ大統領が米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act)に署名を行い、長年にわたって議論され... -

TOTOのオゾン発生装置の機能性評価事例

これは、第20回品質工学研究発表大会で、TOTO(株)の林謙吾さんが発表した「オゾン発生装置の機能性評価方法の検討」を要約したものです。 ◆関連解説『... -

自社コア技術の他用途への展開 -㈱氷温の事例-

1.はじめに 今回は、自社のコア技術の他の用途への展開についてお話いたします。 市場環境の変化に応じて多種多様な製品やサービスを開発してゆく必要性... -

T法によって拡張されたパラメータ・スタディー

これは2012年の品質工学研究発表大会で、リコーの細川哲夫さんが発表した「T法によって拡張されたパラメータ・スタディー」を、ご本人の承諾を得て要約掲載し... -

中小企業の特許技術導入について ―森田テックの事例―

1.はじめに 経済のグローバル化など外部環境が大きな変革期を迎える中で、中小企業も、下請け型を脱して、自社固有製品の開発を行うことが必要となりつつあり... -

直交表の交互作用について

【目次】 因子Aの水準が因子Bの水準効果に影響を与える時、AとBの間に交互作用があると言います。 直交... -

直交表で水準数が余る時、足りない時の対処法

【目次】 ◆この記事の最後で、L18 直交表を含んだ「タグチメソッド基本ファイル」がダウンロードできます!ぜ... -

主な直交表の種類と特徴

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「直交表」に関するセミナーはこちら!※本記事を執筆した専門家「熊坂治」が提供... -

直交表選定の考え方

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「直交表」に関するセミナーはこちら!※本記事を執筆した専門家「熊坂治」が提供... -

直交表の特徴と仕組み

直交表とは、与えらえた複数因子の全水準を組み合わせなくても、各因子の効果が独立して評価できる組み合わせの表で、... -

特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 後編

3.争いを防止するにはどうすればよいか さて、前編で説明した状況の下で、サトウ食品の立場から、どうすべきであったか、また、これからどうすればよいか考え... -

計測真値不明で「誤差」を求める方法

計測の世界では、誤差(精度)を求めることが必要ですが、誤差は真値―計測値で定義されているため、真値が分からなければ誤差は求められませ... -

特許侵害訴訟のリスク事例(サトウの切り餅) 前編

1.はじめに 特許訴訟は、アップルとサムスンのような超巨大企業の間のみで起こるように思われがちですが、実際にはすべての企業が巻き込まれるおそれがありま... -

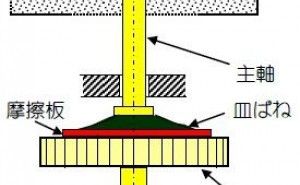

品質工学で寿命信頼性を確保した事例(自動止水栓)

風呂の水を設定量で自動的に止める止水栓を開発して、1億回の寿命試験をして 出荷したところ、市場では半年足らず(約200 回)で故障してしまいました。 原... -

QCDの同時達成、品質工学の役割とは

経済成長は入力エネルギーの効率的な活用で、出力エネルギーを高めることが大切です。すなわち、無駄なエネルギーを排除して成果を出すことが必要です。今まで... -

「信頼性試験」と「機能性評価」の違いとは

品質工学では、CAEを活用して「試作レス」「試験レス」「検査レス」で市場に出てからの商品の品質評価を行うことを提唱しています。 具体的には、「機能性... -

監視や検査のリアルタイムな処理、MTシステムとは

【目次】 1. 人間とコンピュータの能力の違い ・文字を読むことができる ・声を聞いて誰かがわかる ・株の上がり下が... -

ほんまもんの技術者とは (その4)

【目次】 7.やり直しをせずに「成果」を出す技術者であれ 農耕民族である日本人の多くは,勤勉努力で汗を流して仕事をすることが美徳... -

ほんまもんの技術者とは (その3)

【目次】 5.システムの創造ができるπ型技術者であれ 事業戦略によるテーマを満足するシステムを創造することが技術者の第一の... -

ほんまもんの技術者とは (その2)

3.「あるべき姿」や「ありたい姿」を考える技術者であれ 最近の経営者や政治家の中には、企業や国家の理想の姿を考えずに目先の問題ばか...