効果的な特許を創出したい

1,267件中 1,101~1,120件目

-

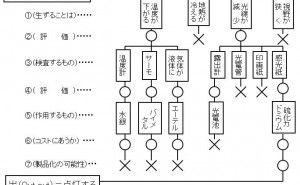

空間型アイデア収束技法「クロス法 」、発想カードを出してスタート

1.クロス法とは クロス法は、発想データを項目別にまとめ、各データの評価まで一挙に行う技法で、アメリカのグレゴリーの7×7法から、(株)創... -

革新的テーマを継続的に創出するための内発的動機付け

研究開発担当者の心理的な面に働きかけ革新的なテーマ創出を促す「ポジティブ要因」(強制的ではなく主体的に取組ませる要因... -

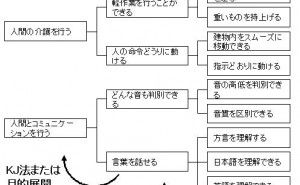

KJ法の特徴と進め方

1.KJ法の特徴 KJ法は、収束技法の空間型・帰納法として最も著名なものです。KJ法とは文化人類学者の川喜田二郎氏が現場調査をまとめるためにつくり出し... -

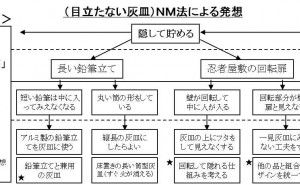

NM法とは

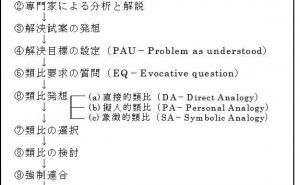

1.NM法とは NM法は創造工学研究所所長の中山正和さんが考案された技法で、その頭文字をとって名づけられたものです。NM法は、シネクティクス法がヒント... -

アイデア発想法、シネクティクス法の進め方

1.潜在意識を利用する シネクティクスという言葉は、「異なった一見関係のないものを結びつける」といった意味のギリシャ語からの造語です。 創始者のウ... -

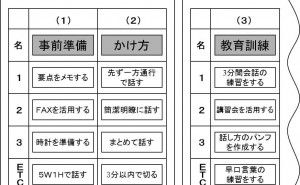

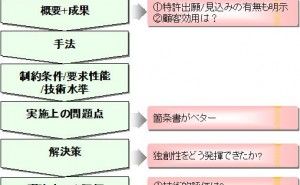

成長できる技術者の報告書の書き方、技術的評価だけでなく、必ず経済的評価を記述する

1. 技術者が成長するためには 技術者の成長を後押しできるのが技術論文や技術報告書です。例えば、コンサルタントは、クライアントをいかに納得させ報酬を得... -

革新的テーマを継続的に創出するための表彰をより良く機能させるためのポイント

革新的テーマを創出するための環境には「ハードの仕組み」に加え、心理的な「ソフトの仕組み」が必要の訳ですが、今回はこの中から、表彰に焦点を当て議論をしたい... -

アイデア発想:入出法(インプット・アウトプット法) の進め方

1.入出法の特徴 入出法(インプットアウトプット法)はGE社がオートマチックシステムの設計アイデアを求めるために考案したやり方です。日本では「入出法(... -

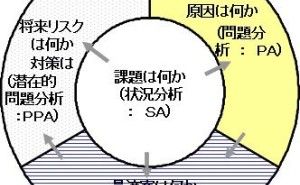

潜在的問題分析 意思決定のためのKT法(その5)

【目次】 1、KT法とは 2、状況分析 3、問題分析 4、決定分析 5、潜在的問題(リスク)分析 ← 今回の解説 &nbs... -

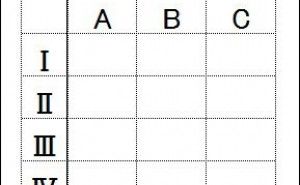

決定分析(DA表)とは 意思決定のためのKT法(その4)

【連載目次】 1、KT法とは 2、状況分析 3、問題分析 4、決定分析 5、潜在的問題(リスク)分析 ▼さらに深く... -

オズボーンとABW協会のチェックリスト法

1.チェックリスト法の特徴 チェックリストというのは、あることを考える時に抜け落ちがないように、1つずつチェックしていくための一覧表のことで、海外旅行... -

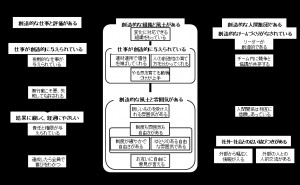

革新的テーマを継続的に創出するための環境要件

1.革新的テーマを生む「ハード」と「ソフト」の仕組み ステージゲート法など、テーマ事業化のプロセスである「ハードの仕組み」の導入と並行して必要なのが、... -

問題分析 意思決定のためのKT法(その3)

【目次】 1、KT法とは 2、状況分析 3、問題分析 ← 今回の解説 4、決定分析 5、潜在的問題(リスク)分析 &n... -

ブレインライティングは全員が強制的に考えること!

1.ブレインライティングとは ブレインライティングは、西ドイツで開発された思考法で、ホリゲルという形態分析法の専門家が、1968年にドイツで創案しまし... -

状況分析 意思決定のためのKT法(その2)

前回のその1、KT法とは、に続き今回はKT法における状況分析(SA)について事例を通じて解説します。 【目次】 1、KT法とは 2、状況分析... -

ブレインストーミングの 欠点を補うカードブレインストーミングとは

1.カードブレインストーミングとは ブレインストーミングの欠点は、声の大きな人、地位の高い人、積極的な人の発言が場を支配しやすいことです。また発言者の... -

KT法とは 意思決定のためのKT法(その1)

現代のような不確実性の時代に、技術者や管理者に最も求められる能力は、価値観や社会システムがどんなに変わろうとも陳腐化しない汎用的な問題解決能力です。筆者... -

革新的テーマを生むための4つの要件

前回は、革新的テーマ発見のために自社の強みを抽出することを解説しました。今回は、革新的テーマを生むための4つの要件です。ここまで、スパーク(化学変化、新... -

ブレインストーミングとは

ブレインストーミングは、米国の広告会社BBDO社の社長オズボーンが考案しました。自由連想法の代表的なもので、基本的には集団技法です。 1.ブレインスト... -

QFDの作成手順 後半 QFD(品質機能展開)の勘どころ (その3)

今回は前回のQFD(品質機能展開)の勘どころ (その2 QFDの作成手順 前半)に引き続き、QFD作成手順の後半を説明します。 【...