前回の16 アバウト原理に続いて解説します。今まで、何処でも誰でも使えるTRIZツールづくりを試行してきました。その過程で、抽象化思考の苦手な人が、意外に多いようです。現場では、課題だけでなく、発明原理の活用にも抽象化思考が求められます。この最新版は、各々の感性に合せ、無意識的に拡大(抽象化)/縮小(具体化)できるよう工夫しました。つまり、原理名、言い換えた分かり易い文言、サマリー、サブ原理の図解、異分野適用例の5段階の視点でアイデア出しします。

1. 他次元移行原理の概要

点や直線から、2次元、3次元と自由度を増やす考え方です。また、全く違う視点に変えるのもこの考え方です。物理的矛盾の解決策の分離原理の一つとほぼ同じ考え方です。そして、「13逆発想原理」もこの考え方に似ています。例えば、多層のフィルムを貼り合わせた窓ガラスは、数十倍の強度となり、防犯機能も向上させることができます。

図1. 17多次元移行原理のイメージ図

2. サブ原理の種類と図解事例

a.物体やシステムを、2次元または3次元空間で移動する考え方

らせん階段は、3次元空間を効率よく利用したもので、床面積を小さくてできます。

図2. らせん階段

b. 物体やシステムを単層だけではなく多層に配列する考え方

立体駐車場は、駐車場を多重階層に配置しています。

図3. 立体駐車場(参考文献:大和リース株式会社 HP)

c.物体やシステムの向きを変える考え方

スマートフォンの自撮り棒は、ほぼ全ての方向に、スマートフォンの向きを変えられます。

図4. スマートフォン用自撮り棒

d. 物体やシステムの「反対側」を使用する考え方

両面実装基板は、両面に電子部品を載せています(チューナー基板の例)。

図5. 両面実装基板(参考文献:P板.COM HP)

3. HW、SW及びビジネス等分野での適用例

・ロボット用等の螺旋状にした配線や配管

・Webの階層別表示

・出前用の丼などを多層に運搬できるオカモチ

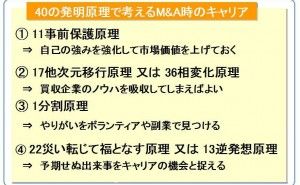

4. 40の発明原理の主な活用法

a.慣習的に使われている方法

問題が発生したときは、パニックになったりして精神的な余裕がないようです。矛盾問題として捉え、課題を抽象化してから矛盾表から発明原理を検索するには、かなりの訓練が必要です。推薦したいのは,40の発明原理に日ごろから親しんでおくこと。あるいは、発明原理を全部スキャンして発想すること。TRIZそのものを理解していなくても、藁にもすがりたい人には、強力なヒントとなります。

b.矛盾Matrixから発明原理を抽出する方法

矛盾 Matrix表の縦横の軸には、39×39の特性(パラメータ)が配置されています。課題を抽象化して、縦軸から「改善する特性」、横軸から「悪化する特性」を選ぶと、両者の交点に「発明原理(principle)」が提示されます。 この発明原理をヒントに解決策を発想します。例えば,改善する特性で「移動物体の体積」,悪化する特性で「移動物体の面積」を選ぶと,矛盾 Matrix表の交点に、「01分割原理」「04非対称原理」「07入れ子原理」「17他次元移行原理」を確認できます。

参考文献

1. Darrell Mann 他:TRIZ実践と効用(1)体系的技術革新(創造開発イニシアチブ)

2. 粕谷茂:図解これで使えるTRIZ/USIT(日本能率協会)

3. 粕谷茂:SEのスピード発想術(技術評論社)

◆関連解説『TRIZとは』

...