「おもてなしの神髄」 CS経営(その46)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか

10. 被災地へ走れ・がむしやらに突き進む最強集団:株式会社熊谷組

(3) 顧客が喜び、涙するコラボレーション

(4) 地域社会から信用・信頼される存在

(5) 運転再開を待ちわびる人々の熱い期待を背に、難工事に挑む

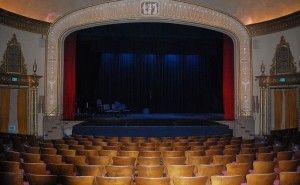

(6) 3000トンの歴史的建造物を曳家方式で水平移動

筆者のご承諾により、抜粋を連載

続きを読むには・・・

この記事の著者

株式会社武田マネジメントシステムス(TMS)

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この記事の著者

武田 哲男

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

常に顧客を中核とする課題取組みにより「業績=顧客の“継続”支持率達成!」 「顧客との良質で永いご縁の創造」に取組んできた。モノづくりとサービスの融合に注力。

この連載の他の記事

現在記事

「サービスマネジメント一般」の他のキーワード解説記事

もっと見る顧客の声から顧客の価値へ 【連載紹介】

顧客の声から顧客の価値へ、連載が無料でお読みいただけます! 【特集】連載紹介の一覧へ戻る ◆こんな方におすすめ!=顧客が知覚する価...

顧客の声から顧客の価値へ、連載が無料でお読みいただけます! 【特集】連載紹介の一覧へ戻る ◆こんな方におすすめ!=顧客が知覚する価...

この「現場力」がすごい-全日本空輸株式会社(ANA) CS経営(その24)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 1. この「現場力」がすごい-全日本空輸株式会社(ANA) (2) 専門分野と専門分野の糊代が生...

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 1. この「現場力」がすごい-全日本空輸株式会社(ANA) (2) 専門分野と専門分野の糊代が生...

高付加価値サービスの創造とは CS経営(その28)

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 2. 企業の垣根を越えた「付加価値創造」: 穴吹興産株式会社グループ企業 (3)...

◆なぜ、あの企業の「顧客満足」はすごいのか 2. 企業の垣根を越えた「付加価値創造」: 穴吹興産株式会社グループ企業 (3)...

「サービスマネジメント一般」の活用事例

もっと見る顧客満足度ゼロとは お客様の満足を得る(その1)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流はあらゆる経済活動と関わりさまざまなお客様に貢献しています。では関係するお客様に対して満足のいく物流サービスを提供...

当たり前だけでは顧客満足は得られない お客様の満足を得る(その2)

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...

◆ 物流の顧客満足度を知る 物流の顧客満足の観点では一般消費者からは幸か不幸かそれほどの期待値を抱かれているとはいえないのではないでしょうか。何故...