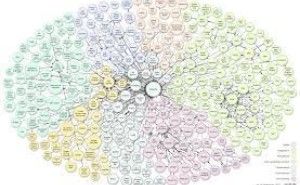

研究者の抵抗を払拭する 研究テーマの多様な情報源(その22)

1.研究者へのインパクトが見えない(オープン・イノベーションへの抵抗理由)

(1)研究者の直観的な脅威

(2)見えないが故の抵抗

2.研究者の活躍の場や視野を広げるオープン・イノベーション

(1)研究者の活動対象領域を広げる

(2)導入技術の評価には研究者が保有する知識は必須

(3)知識や視野が拡大する

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「情報マネジメント一般」の他のキーワード解説記事

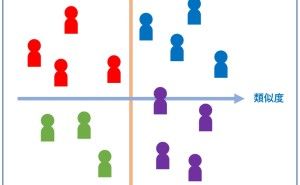

もっと見るケーススタディ①「リード(見込み顧客)の選別」 データ分析講座(その187)

データを使い販売力を効率的に高めるセールスアナリティクスには、3つの典型的なテーマがあります。 新規顧客の獲得 ...

データを使い販売力を効率的に高めるセールスアナリティクスには、3つの典型的なテーマがあります。 新規顧客の獲得 ...

点過程データと時系列データ データ分析講座(その266)

時系列(time series)データと混同されやすいデータに点過程(point process)データがあります。点過程時系列データ...

時系列(time series)データと混同されやすいデータに点過程(point process)データがあります。点過程時系列データ...

データ環境によって成長が大きく異なるAI データ分析講座(その123)

◆ ぐれるAI、オタクになるAI フェイクニュースという言葉があります。ねつ造の有無とは関係なく、結果的に誤った偽情報を報道することですが、それと...

◆ ぐれるAI、オタクになるAI フェイクニュースという言葉があります。ねつ造の有無とは関係なく、結果的に誤った偽情報を報道することですが、それと...

「情報マネジメント一般」の活用事例

もっと見る‐販路開拓に関する問題 第1回‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その17)

前回の事例その16に続いて解説します。開発が完了したから販売先を探す。そのような考え方で開発に従事することは根本的に間違っている事は既に述べました。開発...

前回の事例その16に続いて解説します。開発が完了したから販売先を探す。そのような考え方で開発に従事することは根本的に間違っている事は既に述べました。開発...

個票データの共用化でコストダウン

データ解析の効率は、生データとその整理の仕方で大きく異なると言えます。 例えば、アンケート結果は単なる生データであり、そのままでは解析出来ません。解析の...

データ解析の効率は、生データとその整理の仕方で大きく異なると言えます。 例えば、アンケート結果は単なる生データであり、そのままでは解析出来ません。解析の...

システムトラブル、誰に相談したら良いか

最近は、以下のように情報システム開発にかかわるトラブルに悩まされる企業が急増しています。ところが、トラブルが起きた時に誰に相談したらいいかわからなくて困...

最近は、以下のように情報システム開発にかかわるトラブルに悩まされる企業が急増しています。ところが、トラブルが起きた時に誰に相談したらいいかわからなくて困...