技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その32)

◆スパークを起こす単位:まずは個人単位でのスパークを目指す

(1)個人単位でスパークを起こすことが重要な理由:

スパークの頻度

(2)個人単位でスパークを起こすことが重要な理由:

スパークが起こる場の数

(3)個人単位でスパークを起こすことが重要な理由:

これまで多くの企業が個人単位でスパークを体系的に起こすことに工夫をしてこなかった

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るイノベーションの創造 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その138)

前々回から「心理的コスト(その1):(イノベーションより)やるべきより重要なことが他にもあると考える」について解説しています。今回も引...

前々回から「心理的コスト(その1):(イノベーションより)やるべきより重要なことが他にもあると考える」について解説しています。今回も引...

自分の望むものを得る環境に身を置く 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その78)

今回は「多様な思考パターンを実現」するための方策としての「課題を持つ環境に自らを置く」ための1つ「Gain:自分の望むものを得る環境に身を置く」の方...

今回は「多様な思考パターンを実現」するための方策としての「課題を持つ環境に自らを置く」ための1つ「Gain:自分の望むものを得る環境に身を置く」の方...

QNP法1 【快年童子の豆鉄砲】(その53)

◆QNP(Quality table-Neck engineering-PDPC)法 1.QNP法 「夢商品開発七つ道具(Y7)」...

◆QNP(Quality table-Neck engineering-PDPC)法 1.QNP法 「夢商品開発七つ道具(Y7)」...

「技術マネジメント総合」の活用事例

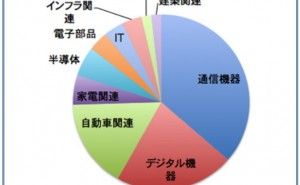

もっと見る仕組み見直しとグローバル化(その1)

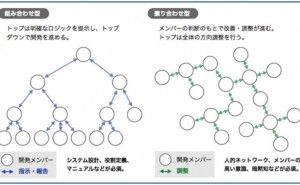

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

スペック追及は技術開発の目標ではない

技術開発には必ず目標があります。すなわち、いつまでに何を達成するかを決めて技術開発プロジェクトは進められます。技術開発前の探索プロジェクト以外は、できる...

技術開発には必ず目標があります。すなわち、いつまでに何を達成するかを決めて技術開発プロジェクトは進められます。技術開発前の探索プロジェクト以外は、できる...

仕組みの見直しに成功する組織1 プロジェクト管理の仕組み (その25)

この連載では、仕組みの見直しをテーマに様々な考え方や事例を紹介しているわけですが、実際にコンサルタントして仕組みの見直しに取り組んだ組織の中には成功して...

この連載では、仕組みの見直しをテーマに様々な考え方や事例を紹介しているわけですが、実際にコンサルタントして仕組みの見直しに取り組んだ組織の中には成功して...