前回の事例その16に続いて解説します。

開発が完了したから販売先を探す。そのような考え方で開発に従事することは根本的に間違っている事は既に述べました。

開発と販売は同時並行して行うことが特に重要です。開発テ-マに関する情報の発生源を明確にすることで、販売の対象になる客層は特定できます。その客層に適した販売ル-トをどのように設定すべきでしょうか、類似品で競合する可能性のある場合には、その販売ル-トとは異なる隙間を狙う必要があります。試作品が完成したら、それを狙いにしている客層に提示し、 彼らの反応を確かめて製品の改良点を検討すると言うような市場テストの過程を踏む事は、大切なことです。このような取り組み方に基く販売ル-トの研究は、製品開発に並行して行う必要があります。販売ル-トによっては、開発の内容を変更した方が良い場合も起こり得ます。

販路開拓に先立ち販売に必要な資料を整備する必要があります。 製品を市場に送り出し、商品として顧客に関心を持ってもらうには、次のような内容のPR資料を作成する。

第一に、開発の狙いどころ明らかにして、使用者が享受する利点を示し、計数値で示し、現在の方法に比べてどの程度の利点が得られるのか、仮定を設けて説明します。

第二に、得られる利点から購入に要した資金がどの程度の期間で回収が可能になるのか、それを一定の条件を設けて示す。(BtoBの場合)

第三に、維持管理の費用についても、使用条件に仮定を設けて示す。

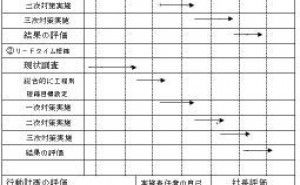

以上の内容を図解なども併用して説明用の資料を作った上で販売活動に入ります。次に示す事項4点を、今回は、1と2項を、第2回として、3と4項を解説します。

1.直販と代理店の得失

2.狙いにした客層に適した販売地域の開拓

3.通信販売を主体にした販路開拓

4.知的財産権に関する販売面の問題

1.直販と代理店の得失

受注の都度、仕様を決めなければならない製品の場合、代理店を採用するときには、仕様の打ち合わせは必ず自社の技術者が同席することを条件にします。間接的な交渉で仕様を決めると間違いが起こり易く、それならば、直販の方が経費がかからない、と考えるメ-カ-が出ても不思議ではありません。

別の考え方として、最初は自社で販売先の開拓を行い、その顧客に出入りの機械商社を複数紹介してもらい、自企業の責任で機械商社を選択して、代理店になってもらうように依頼します。この場合、商社にしてみれば、棚からぼた餅式に商談が湧いたことになり、当方の主張した条件に応じる場合が多く見られます。

このようにしてまで代理店を選ぶ理由は、受注の可能性が出てくる段階までは、代理店に情報収集機能を託し、その後、仕様の打ち合わせから見積作成に至るまでは自企業で処理し、商談成立の段階で商社にゆだね、手数料率を事前に決めておき、契約金額に反映させます。この例に反して、手離れの良い規格品の販売では、商社を代理店に使って販売を委託する例が多いようです。ただし、その場合でも、販売先の消費者と接触出来る方法を講じておくことが重要で、消費者がどのような使用をして、どのような問題が生じているのか、消費者の実情を把握します。自社製品を購入した消費者に接触する機会を持つことが出来るように、代理店契約を結ぶ場合に確約しておきましょう。その場合、直接購入したいと申し込みがあっても、代理店経由で販売することを約束し、その代わり、 代理店が販売した消費者の住所を教えてもらうようにする。消費者との接触方法の工夫をして、使用状態の情報を知ることで、第二、第三の開発に結び付く情報が得られます。その配慮をしなかった場合、ヒット商品が出た後、次に続く開発品の手掛かりが得られず単発に終わり、後発企業に簡単に追い上げられる危険があります。

2.狙いにした客層に適した販売地域の開拓

販路開拓に当たっては、開発した製品の狙いにしていた客層に適した販路開拓を心掛けます。狙いにしていた客層を多く捉える事が出来る販売ル-トを選び、最初は地域を大きく広げないで、限定した範囲で販売する方が販売効率が良くなります。その理由は、クレ-ム対応がやり易く、口コミ効果が上がります。狙いにした地域での販売実績が積み上げられてきた段階で、漸次周辺に販路を広げます。販路が遠方に分散している場合、クレ-ム処理の費用で損失が出る場合もあります。

一方、類似品や競合品の販売ル-トの隙間を狙った販売のあり方を研究します。そして、商品の組み合わせで購入者の便宜性...

開発が完了したから販売先を探す。そのような考え方で開発に従事することは根本的に間違っている事は既に述べました。開発と販売は同時並行して行うことが特に重要です。開発テ-マに関する情報の発生源を明確にすることで、販売の対象になる客層は特定できます。その客層に適した販売ル-トをどのように設定すべきでしょうか、類似品で競合する可能性のある場合には、その販売ル-トとは異なる隙間を狙う必要があります。試作品が完成したら、それを狙いにしている客層に提示し、 彼らの反応を確かめて製品の改良点を検討すると言うような市場テストの過程を踏む事は、大切なことです。このような取り組み方に基く販売ル-トの研究は、製品開発に並行して行う必要があります。販売ル-トによっては、開発の内容を変更した方が良い場合も起こり得ます。

開発が完了したから販売先を探す。そのような考え方で開発に従事することは根本的に間違っている事は既に述べました。開発と販売は同時並行して行うことが特に重要です。開発テ-マに関する情報の発生源を明確にすることで、販売の対象になる客層は特定できます。その客層に適した販売ル-トをどのように設定すべきでしょうか、類似品で競合する可能性のある場合には、その販売ル-トとは異なる隙間を狙う必要があります。試作品が完成したら、それを狙いにしている客層に提示し、 彼らの反応を確かめて製品の改良点を検討すると言うような市場テストの過程を踏む事は、大切なことです。このような取り組み方に基く販売ル-トの研究は、製品開発に並行して行う必要があります。販売ル-トによっては、開発の内容を変更した方が良い場合も起こり得ます。