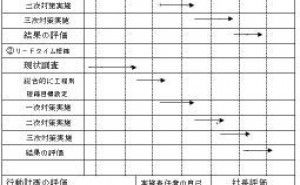

‐経営方針の展開‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その34)

続きを読むには・・・

この記事の著者

新庄 秀光

新庄工業経営研究所

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

この記事の著者

新庄 秀光

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

この連載の他の記事

現在記事

「ゼネラルマネジメント」の他のキーワード解説記事

もっと見る:実行手順 アウトソーシング(その2)

【アウトソーシング、連載目次】 1.アウトソーシング(その1):その意味と留意点 2.アウトソーシング(その2...

【アウトソーシング、連載目次】 1.アウトソーシング(その1):その意味と留意点 2.アウトソーシング(その2...

多様性時代の組織戦略・人財育成とは、企業にとっての多様性を人財面から考える

【目次】 国内最多のものづくりに関するセミナー掲載中! ものづくりドットコムでは、製造業に関するセミナーを...

【目次】 国内最多のものづくりに関するセミナー掲載中! ものづくりドットコムでは、製造業に関するセミナーを...

事務改善のすすめ方 事務の生産性向上とは(その1)

【目次】 1. 事務改善のすすめ方 2. 見える化で改善対象を明確に 3. 5Sでシンプルな仕事の流れに改善 最近、政府...

【目次】 1. 事務改善のすすめ方 2. 見える化で改善対象を明確に 3. 5Sでシンプルな仕事の流れに改善 最近、政府...

「ゼネラルマネジメント」の活用事例

もっと見る‐開発に適した企業の条件、第2回‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その23)

前回の事例その22に続いて解説します。研究開発が継続的に行われている企業には、共通に見られる経営行動がある。その内容としては、次に示すような経営行動が上...

前回の事例その22に続いて解説します。研究開発が継続的に行われている企業には、共通に見られる経営行動がある。その内容としては、次に示すような経営行動が上...

‐開発品の効果的な生産の仕組み創り‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その24)

前回の事例その23に続いて解説します。多品種少量生産で利益が出る経営形態を実現するに際して、最も効果が上がるのは設計時点の取り組み方です。設計段階の思想...

前回の事例その23に続いて解説します。多品種少量生産で利益が出る経営形態を実現するに際して、最も効果が上がるのは設計時点の取り組み方です。設計段階の思想...

‐社内の問題克服による開発活動‐ 製品・技術開発力強化策の事例(その14)

前回の事例その13に続いて解説します。社内における様々な問題を高いレベルで深く追及して解決することが、競争力のある技術を育成し、売れる製品を生み出す事に...

前回の事例その13に続いて解説します。社内における様々な問題を高いレベルで深く追及して解決することが、競争力のある技術を育成し、売れる製品を生み出す事に...