1. 知財の持つ価値

知財経営の実践については、その重要性が参考文献のように報告されています。〔1〕〔2〕知財の活用を、企業経営においては、常に意識しましょう。知財経営が有効となるのは、技術が自分の会社の強みとなる場合です。自社の強みを分析してみることが必要です。強みが技術にある場合は、知財戦略を考えてみましょう。

2. 知財経営:外国出願の2つの方法

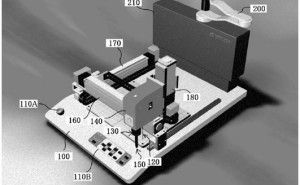

外国出願には、2つの方法があります。パリ条約ルートとPCTルートです。最終的には、各国の特許庁に出願する必要があります。外国出願するか否かの最初の判断は、日本での特許出願から1年以内に行う必要があります。

(1) パリ条約ルート

日本の特許庁に国内出願して1年以内に外国の特許庁に直接出願する。

(2) PCTルート

日本の特許庁に特許協力条約(PCT)に基づく出願をして2年半以内に外国の特許庁に出願する。いずれのルートを使うかは、以下のことから判断します。

・出願する外国の数

出願国数が多い場合は、PCTルートが便利です。一方で、出願国数が少ない場合は、PCTルートの方が費用は高くなります。

・外国出願に要する時間

出願する国の選定や出願書類の翻訳に時間がかかる場合には、PCTルートを使う場合が多いです。日本の特許庁に特許協力条約(PCT)に基づく出願をして2年半以内に外国の特許庁に出願すればよいからです。早期に権利化したい場合は、パリ条約ルートを使用する場合が多いです。外国の特許庁に直接出願するので、審査に入るのが早いからです。外国出願をする場合には、外国の代理人(弁理士)への依頼が必要です。中小企業は、国内の弁理士経由で依頼する場合が多いです。

外国出願は、外国の特許庁に出願する際に指定する言語に翻訳する必要があります。翻訳された内容が、各国の特許の権利化範囲となります。翻訳ミスがあると、権利化されても権利行使ができない場合があります。翻訳文のチェックには注意する必要があります。PCTルートは、特許協力条約(PCT)に加盟していない国では利用できません。この点にも注意が必要です。

3. 知財経営:外国出願の費用

外国出願のためには、外国特許庁への手数料、翻訳料、外国弁理士費用等がかかります。日本に出願する際に各国代理人費用がかかります。PCT出願する際に、国際出願費用がかかります。各国特許庁に移行(国内審査)する際に、各国代理人費用と翻訳料がかかります。なお特許庁の調査によると、欧米で約119万円(平均)、アジアで約76万円(平均)かかります。

中小企業にとっては、かなり高い費用がかかることになります。

4. 知財経営:中小企業の外国出願費用を助成する制度

中小企業にとって、外国出願の費用は高いものです。そこで、以下の外国出願費用を助成する制度があります。独立行政法人中小企業基盤整備機構における、新規性の高い技術の事業化等にあ...