中小メーカ向け経営改革の考察(その7経営理念・方針などの混同 3

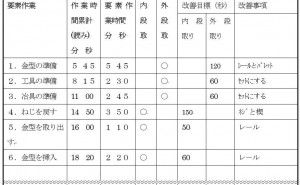

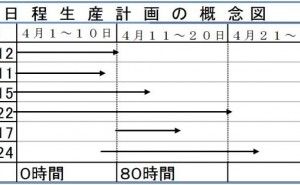

(3)売上高増加に考えが偏り、具体策が乏しいために蒙る損失

(4)技術蓄積が図られないための損失

続きを読むには・・・

この記事の著者

この記事の著者

新庄 秀光

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

事業革新の仕組み作りを通じて、貴社の組織を活性化します。

この連載の他の記事

現在記事

「事業戦略」の他のキーワード解説記事

もっと見る技術を価値に変える戦略

1.技術戦略の位置付け まず戦略という言葉自体抽象的ですが、元来軍事用語で「敵に勝つための大局的(総合的)な方法」です。経営用語として定義するならば「...

1.技術戦略の位置付け まず戦略という言葉自体抽象的ですが、元来軍事用語で「敵に勝つための大局的(総合的)な方法」です。経営用語として定義するならば「...

理念経営基本体系の設計(2) 【快年童子の豆鉄砲】(その12)

1.はじめに 今弾から、「企業の永続性」をトップ事象として、(逐次二項目展開型)系統図法で展開することにより、経営理念と企業の末端活...

1.はじめに 今弾から、「企業の永続性」をトップ事象として、(逐次二項目展開型)系統図法で展開することにより、経営理念と企業の末端活...

新規事業、石橋を叩いて壊す会社になっていないか?~技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その21)

【目次】 今日は新規事業創出の起点となるポイントで、経営者やマネージャーが気づきにくい点をご紹介したいと思います。「なぜうちではテー...

【目次】 今日は新規事業創出の起点となるポイントで、経営者やマネージャーが気づきにくい点をご紹介したいと思います。「なぜうちではテー...

「事業戦略」の活用事例

もっと見る中国食品工場の問題はサイレントチェンジと根は同じ 中国企業の壁(その4)

1. 中国食品工場の問題はサイレントチェンジと根は同じ 2017年の9月24日にNHKのクローズアップ現代で、中国企業が勝手に部品や材料を変えてし...

1. 中国食品工場の問題はサイレントチェンジと根は同じ 2017年の9月24日にNHKのクローズアップ現代で、中国企業が勝手に部品や材料を変えてし...

組織形態と運用について トヨタとサムスンの違い(その3)

【トヨタとサムスンの違い 連載目次】 1. 社内コミュニケーションの国際性 2. 企業集団と業態 3. 組織形態と運用について 4. 博士号保...

【トヨタとサムスンの違い 連載目次】 1. 社内コミュニケーションの国際性 2. 企業集団と業態 3. 組織形態と運用について 4. 博士号保...

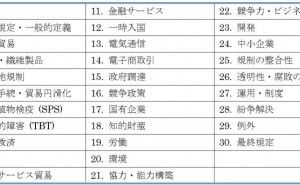

ものづくり企業のTPP市場規模(関税と原産地規制)

TPPは参加国でのサプライチェーンを飛躍的に増大させる可能性があります。このTPPですが、数字で示すと世界全体のGDPの約40%になり、域内人口約8億人...

TPPは参加国でのサプライチェーンを飛躍的に増大させる可能性があります。このTPPですが、数字で示すと世界全体のGDPの約40%になり、域内人口約8億人...