技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その39)

1.「多くの日本企業は、・・拡散的に思考するという点を特に苦手としている。」

2.本当に、日本企業は発散思考が苦手か

3.やはり日本企業は発散思考が苦手

4.日本企業の収束思考重視の歴史的な背景

5.日本企業は発散思考が不得意であると明確に認めるべし

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るリーンスタートアップとは 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その86)

今回は、研究開発においてリーンスタートアップを適用する際は、徹底的に仮説検証サイクルを短く設定することがポイントであることについて解...

今回は、研究開発においてリーンスタートアップを適用する際は、徹底的に仮説検証サイクルを短く設定することがポイントであることについて解...

技術文書の品質管理(その2)技術文書を確認する人の視点から

【目次】 今回は、自分以外の人が技術文書の品質管理をする場合(自分が書いた技術文書を自分以外の人が確認する)に関する解説...

【目次】 今回は、自分以外の人が技術文書の品質管理をする場合(自分が書いた技術文書を自分以外の人が確認する)に関する解説...

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その193) 遊びごころを持つ

【目次】 ・見出しの番号は、前回からの連番です。 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナ...

【目次】 ・見出しの番号は、前回からの連番です。 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

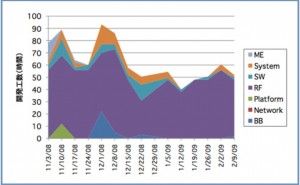

もっと見るプロジェクトの問題を見極める2 プロジェクト管理の仕組み (その24)

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

前回のプロジェクトの問題を見極める1に続いて解説します。 図58はアクティビティ軸からシステム設計だけを抽出し、サブグループごとの工...

台湾・高機能ファブリックメーカーがTRIZで革新的課題解決

※写真はイメージです ♦ 市場をリードするイノベーション実現に向けアイデア発想力強化 1. 機能性ファブリック...

※写真はイメージです ♦ 市場をリードするイノベーション実現に向けアイデア発想力強化 1. 機能性ファブリック...

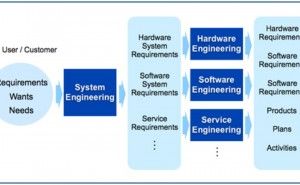

システム設計1 プロジェクト管理の仕組み (その33)

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...