【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その2)へのリンク】

1.書き方の第1原則について

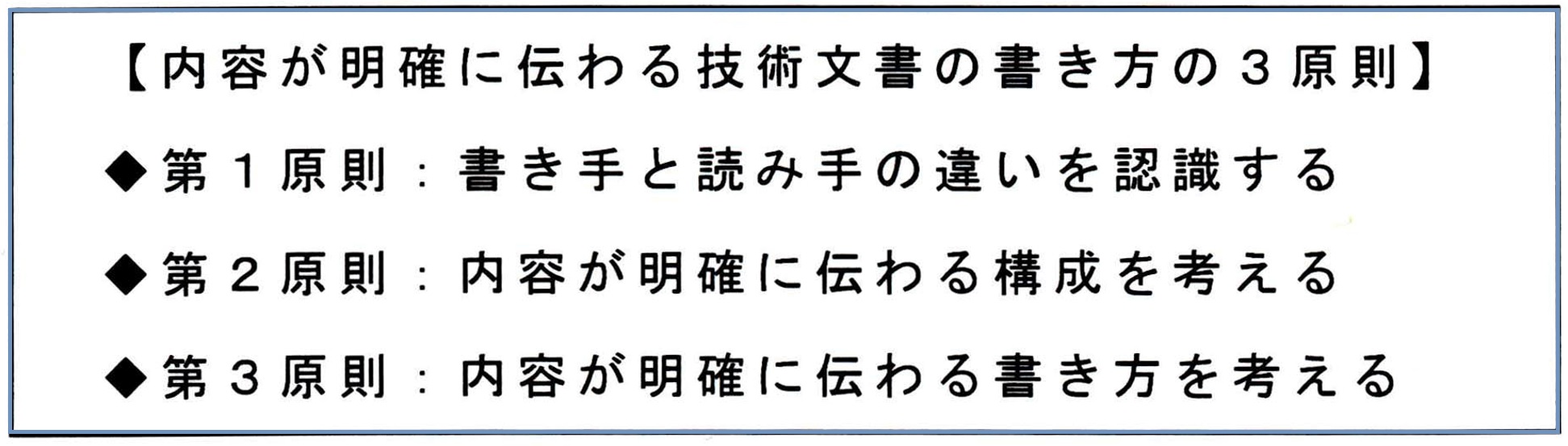

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の第1原則:書き手と読み手の違いを認識する」は、内容が明確に伝わる技術文書を書くうえで最も重要な原則です。第1原則を理解するうえでのポイントは、書き手とは“知っている人”、読み手とは“知らない人”を認識することです。

2.読み手の立場に立って技術文書を書く

書き方の第1原則の考え方である「書き手とは“知っている人”、読み手とは“知らない人”を認識して技術文書を書くこと」とは、「読み手のことを考えて技術文書を書くこと」です。つまり、「読み手の立場に立って技術文書を書くこと」です。これは、「自分が知らない人の立場に立ち、知らない人の立場で読むことを考えて技術文書を書くこと」と言い換えることができます。

以下の文章を読んでください(“技術文書を書くこと”について考える(その2)参照)。

- 「製品Aと製品Bと製品Cの比較の結果、製品Aを選んだ。3つの中で製品Aが最もよかったからだ。」

書き手の立場で書くとこのような文章を書くかもしれません。書き手は、製品Aを選んだ具体的な根拠を知っているので製品Aを選んだ根拠を書かなくてもこの文章が明確に伝わるからです。自分が知らない人の立場に立ち、知らない人の立場で読むことを考えて技術文書を書くと以下のような文章を書きます。

- 「製品Aと製品Bと製品Cの比較の結果、製品Aを選んだ。3つの中で、製品Aは形がシンプルで色も美しくかつ最も使いやすかったからだ。」

自分が知らない人の立場に立ち、知らない人の立場で読むことを考えると、「読み手は知らない人だから、製品Aを選んだ具体的な根拠を書かないとAを選んだことが明確に伝わらない」と気が付くからです。

3.読み手を限定する

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方」の解説では読み手を限定します。内容に関する専門分野の知識を持っている人を読み手とします。読み手を限定することで技術文書に書くことが絞り込めるからです。例えば、「この報告書を読む人は、電気自動車に関する専門分野の知識を持っているから、電気自動車の基本的な事項を今回の報告書の中で書かなくてもよいだろう」のような判断ができます。つまり、報告書に書くことが絞り込めます。読み手が内容を理解するうえで必要なことだけを書くことも内容が明確に伝わ...