【この連載の前回:内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その4)へのリンク】

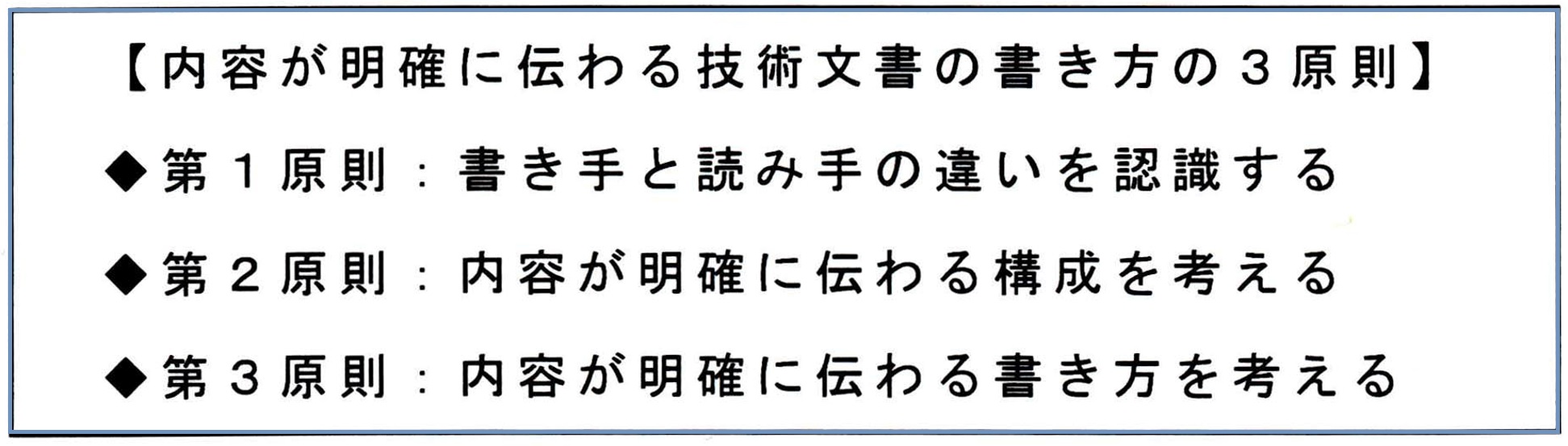

下図の「内容が明確に伝わる技術文書の書き方第1原則」は、技術文書を書くうえで最も重要な原則です。そこで、3回にわたって、書き方の第1原則の考え方に関係したことを解説します。今回は、書き方の第1原則の考え方に関する解説の2回目です。

1.技術提案書を書くときの考え方

以前、あるセミナーで講師を務めました。「中堅・中小企業のための技術提案力向上セミナー」というテーマです。複数の方が講師として登壇してこのテーマに関する内容を解説しました。この中で、次のことを軸にして技術提案書の書き方を解説された方がいました。

“中堅・中小企業が先生で大企業が生徒と考えて技術提案書を書く”

「中堅・中小企業が自社の技術を大企業に教えるように技術提案書を書く」という考え方です。

技術提案書とは、提案を受ける側に提案する技術を教えるのでこのような考え方が成立します。この説明を聴いて「この考え方は面白い発想だな」と思いました。この発想は、「学校で先生が生徒に教えるように技術提案書を書く」という意味です。

2.技術文書を書くことを考える

業務報告書を書く場合を考えます。業務報告書を書く人が “書き手(業務の成果を知っている人)”です。また、書き手が書いた業務報告書を読む人が “読み手(業務の成果を知らない人)”です。

読み手は、書き手が書いた業務報告書を読むことで書き手が行った業務の成果がわかります。つまり、「業務の成果を知らない読み手に、業務の成果を知っている書き手が業務の成果を教えるために業務報告書を書く」と考えることができます。

このように考えると、「技術文書とは、読み手が知らないことを読み手に教えてあげるために書き手が書くもの」と考えることができます。この考え方の基になっているのは、「書き手とは “知っている人”、読み手とは “知らない人” を認識して技術文書を書く」という書き方の第1原則の考え方です。

“教えてあげる”という考え方で技術文書を書けば「技術文書に書くこと」が明確になります。「読み手に何を教えてあげようか」と考えて技術文書を書くからです。

...