◆会議でうまく説明する方法(その2)

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その44)」の中で「会話をすることも技術文書を書くこともコミュニケーション」と解説しました。会議で説明することも「会話」です。そこで「会話をすることも技術文書を書くこともコミュニケーション」という視点に基づき、会議でうまく説明する方法を「内容が明確に伝わる技術文書の書き方」の考え方を使って解説します。今回は、その2です。

1.書き方の第2原則を使う

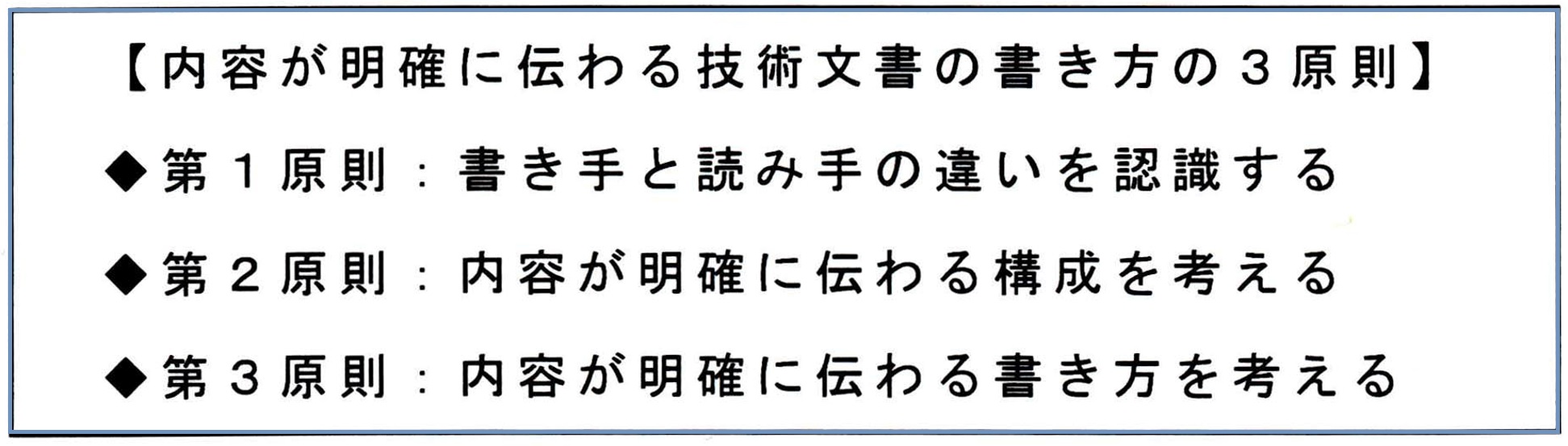

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」での第2原則は「内容が明確に伝わる構成を考える」です。この第2原則を会話に当てはめると「内容が明確に伝わる説明の構成を考える」になります。

内容が明確に伝わる技術文書の構成を考えるうえでのポイントが4つあります注1)。会議で説明する場合には、これらの中で、説明内容を項目に区分し、説明内容のストーリーを確認することが必要です。例えば、内容の概要を冒頭に説明し、次に結論を説明し、最後に結論に至るまでの根拠(経緯)を説明するような項目区分とそのストーリーです。

注1):「内容が明確に伝わる技術文書の書き方(その9)」参照

2.書き方の第3原則を使う

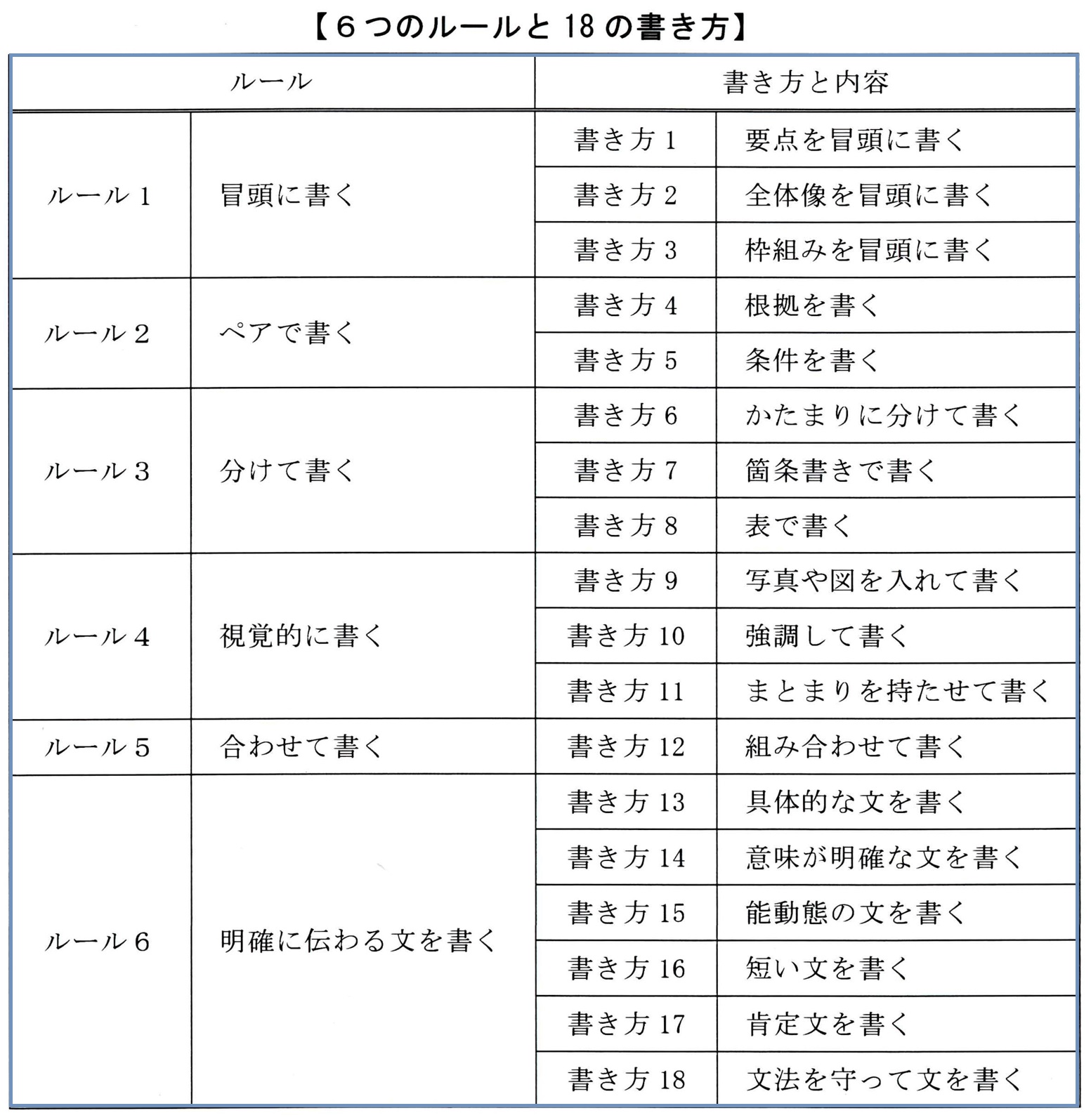

「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の3原則」での第3原則は「内容が明確に伝わる書き方を考える」です。具体的には「6つのルールと18の書き方を使って構成に肉付けをすること」です。この第3原則を会話に当てはめると「6つのルールと18の書き方の考え方を使って説明する」になります。

3.「6つのルールと18の書き方」の考え方を使う

「6つのルールと18の書き方」の中から会議でうまく説明するうえで参考になる書き方とそれに基づく話し方を以下に示します。

*書き方1:要点を冒頭に話す。

*書き方2:全体像を冒頭で話す。

*書き方4:根拠を話す。

*書き方5:条件を話す。

*書き方7:箇条書きのように分けて話す。

*書き方13:具体的な内容を話す。

*書き方15:能動態で話す。

*書き方16:短く話す。

*書き方17:肯定の内容で話す。

前回の記事の中で「自分が聞き手だったらどのように説明してほしいか」ということに対して、以下のことを書きました。

例えば「ダラダラ説明しないでほしい」「説明内容の概要を初めに説明してほしい」「会議のポイントや結論を初めに説明してほしい」「決めたことに対する根拠を説明してほしい」のようなことです。

これらを「6つのルールと18の書き方」の考え方に当てはめて説明すると以下のようになります。

*ダラダラ説明しないでほしい。

⇒書き方の第2原則の考え方を使って、説明の構成を考えて説明する。

⇒書き方16(短い文を書く)の考え方を使って、短く簡潔に説明する。

*説明内容の概要を初めに説明してほしい。

⇒書き方2(全体像を冒頭に書く)の考え方を使って、説明内容の概要(全体像)を冒頭に説明する。

*会議のポイントや結論を初めに説明してほしい。

⇒書き方1(要点を冒頭に書く)の考え方を使って、会議のポイントや結論を冒頭に説明する。

*決めたことに対する根拠を説明してほしい。

⇒書き方4(根拠を書く)の考え方を使って、決めたことに対する根拠を説明する。

このように「6つのルールと18の書き方」の考え方を使うことで会議の中で内容を“明確に”説明できます。すなわち、会議でうまく説明できます。

4.説明することと書くことは連動している

「会話をすることも技術文書を書くこともコミュニケーション」なので前回の記事と今回の記事で解説したことが成立します。このことを考えると、内容が明確に伝わる技...